ここから本文です。

造林面積400ha/年の実現に向けた再造林の推進について

1はじめに

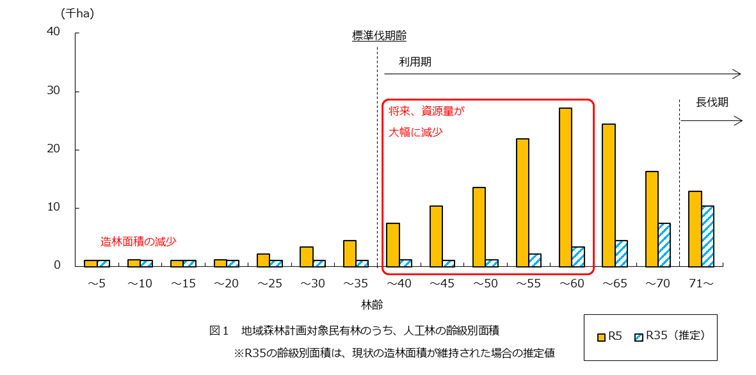

本県における地域森林計画対象民有林(森林法第5条で規定する森林)のうち、人工林の齢級別面積は図1のとおりです。人工林の約89%を占めるスギ及びアカマツの標準伐期齢は、地域森林計画において35年生と定められていますが、約88%が標準伐期齢を越えており、本県の森林は本格的な利用期を迎えている一方、35年生以下の森林は全体の約12%と少なく、齢級が下がるほど減少傾向にあります。30年後には、素材生産の中心となっている36~60年生の資源量は現在の12%まで減少することが推測されます。

したがって、次世代の資源を確保し、森林の有する多面的機能(水源涵養機能・木材生産機能等)を維持していくため、充実した森林資源を有効活用すると同時に、伐採した後は植栽による「再造林」を行い、森林の循環的利用を図ることが重要となっています。

2再造林を取り巻く状況

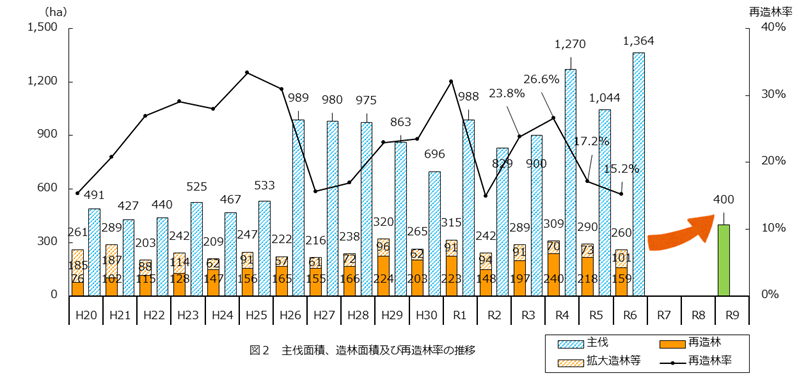

本県における人工林の主伐面積、造林面積及び再造林率の推移は図2のとおりです。林業の採算性悪化等の理由から、造林面積は近年200~300haで推移し、再造林率も20~30%と低迷しており、未立木地からの土壌流出発生等の公益的機能低下も懸念される状況にあります。そのため、本県では「みやぎ森と緑の県民条例」に基づき定められた基本計画(新みやぎ森林・林業の将来ビジョン)の中で、令和9年度までに年間の造林面積を400haまで増加させることを目標に掲げています。

3再造林が進まない要因

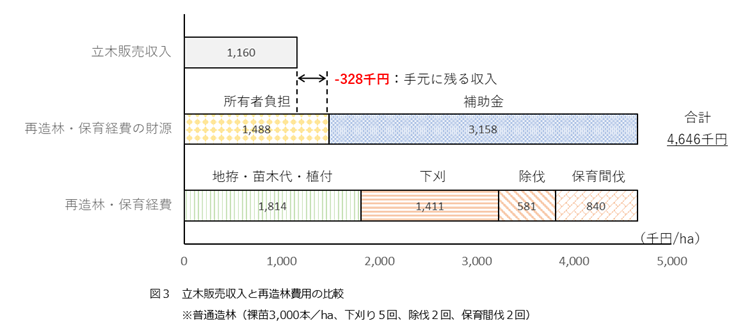

再造林が進まない一番の要因としては、木材価格の低迷に伴う主伐収入の減少により、「再造林を実施すると、森林所有者の主伐収入が再造林費用でほぼ消えてしまう」ことが挙げられます(図3)。よって、再造林を推進するためには、森林所有者の主伐収入が多く残るよう、再造林の省力化と費用の削減に取り組む必要があります。

4再造林費用の削減に向けた取組

本県では、再造林費用の削減を推進するため、補助事業を活用し、一貫作業システム、低密度植栽、保育作業(下刈り・間伐等)の実施回数の低減に取り組んでいます。

(1)一貫作業システムによる再造林

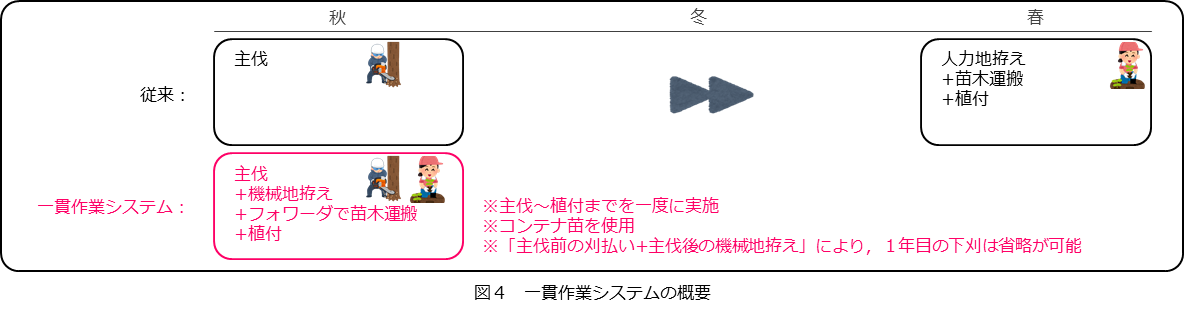

一貫作業システムとは、主伐時に使用する林業機械を活用し「地拵え」や「苗木運搬」を行い、「主伐から植栽まで」を一貫して効率的に実施することで再造林費用の削減を図るものです(図4)。植栽する苗木は、季節が限られる従来の裸苗ではなく、どの季節であっても植栽が可能で、かつ作業効率の高いコンテナ苗を使用します。

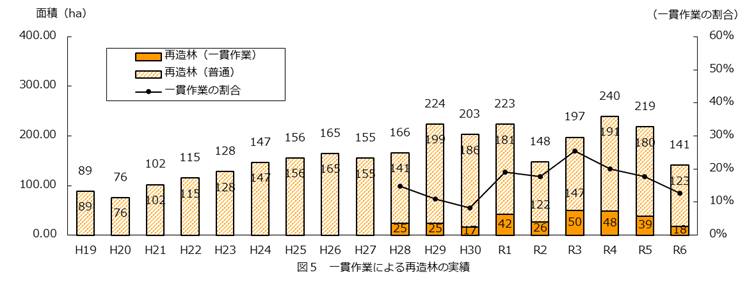

本県における一貫作業システムによる再造林の実施率は20%前後で推移しており、現在は13%(R6)と依然低迷していることから、当システムが標準的な施業方法として定着するよう普及に取り組んでいきます(図5)。

(2)低密度植栽

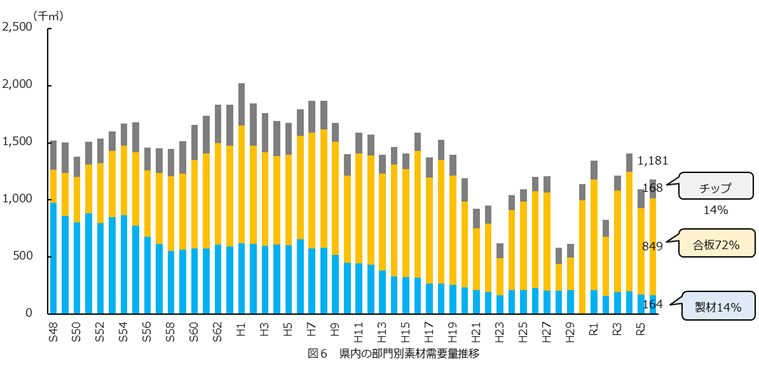

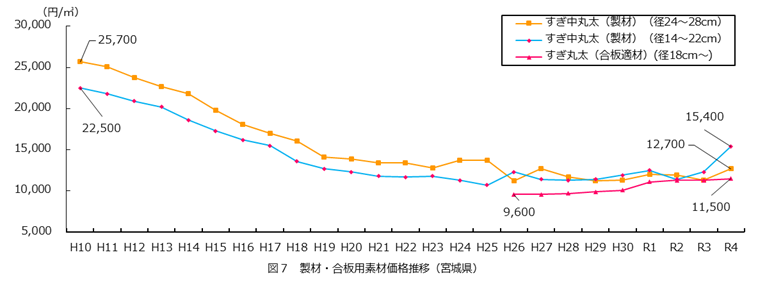

本県における素材生産の需給の大半は「合板用」となっており、スギ丸太(合板適材)の販売価格も、製材用丸太としては全国的に最も高価で取引されているスギ中丸太と同等となっています(図6・7)。こうした状況を踏まえ、合板・チップ生産を経営目標とするような森林においては、良質な製材用丸太生産を主目的とする従来の施業体系(3,000本/ha植栽、多間伐)を維持し、多大な再造林費用をかける必要は無いと考えられます。

また、近年の研究成果によると、1,500~2,000本/ha程度の低密度植栽であれば、立木の成長量は増大するとともに、主伐時に従来と同等の林分材積が確保できるとされています。一方、肥大成長により形状比が低下し梢殺となることが懸念されますが、木材強度と年輪幅には相関が無いことも明らかにされています(※1)。

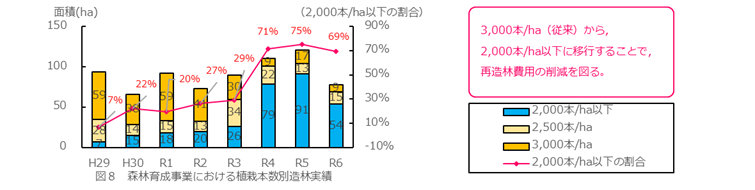

よって本県では、補助事業における標準的な植栽密度を従来の3,000本/haから2,000本/haに引き下げることで、苗木代及び植付、並びに間伐に係る費用を削減することにより、再造林費用の削減を推進しています。

本県における低密度植栽(2,000本/ha以下)の実施割合は、20%(R1)から69%(R6)と大幅に上昇していることから、引き続き経営目標に沿った最適な植栽密度の選択について普及に取り組んでいきます(図8)。

出典:大臣官房統計部生産流通消費統計課「木材統計調査」

出典:大臣官房統計部生産流通消費統計課「木材統計調査」

1参考文献

林野庁林政審議会(令和2年10月12日)資料6(再造林の推進)

池田潔彦(2008).スギ、ヒノキ人工林の間伐や植栽密度の違いが立木ヤング率に及ぼす影響、静岡県農林技術研究所研究報告、1,93-99

(3)下刈り回数の低減

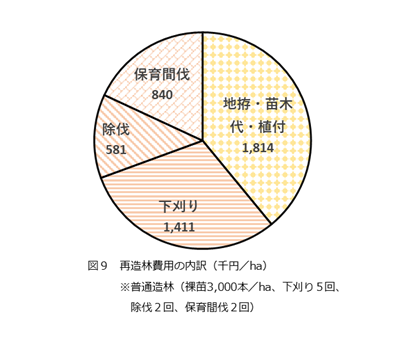

下刈りは再造林費用全体の30%を占めており、植栽(地拵え~植付)と同様に、再造林費用の削減を図る上で重要な施業となっています(図9)。従来、「植栽後5年間は毎年実施」等の画一的な施業が主流となっていましたが、近年の研究成果により、一貫作業システムにより再造林を実施した場合は、「主伐前の刈払い+主伐後の機械地拵え」により1年目の下刈りは省略可能であることや、毎年下刈りを実施した場合と、2,3,5年目の計3回の下刈りを実施した場合とで、成長に差が見られないことなどが明らかにされています(※2)。

よって本県では、下刈りの基本的な実施回数を「3回」と定め、現場に応じて必要最低限の下刈り回数が選択されるよう普及に取り組んでいます。今後は、エリートツリー、早生樹、特定苗木、大苗等の活用により、更なる下刈り回数の低減に向けて検討を重ねてまいります。

2参考文献

森林総合研究所東北支所(2019)低コスト再造林に役立つ“下刈り省略手法”アラカルト

(4)間伐回数の低減(主伐・再造林の早期実施)

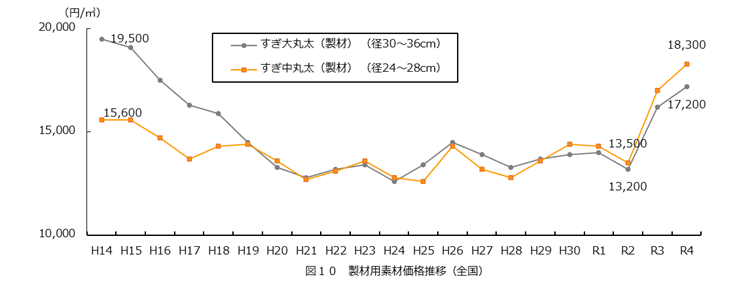

今後10年以内に、本県における齢級別人工林面積のピークは61年生以上に移行し、森林の高齢化と併せて立木の大径化が進み、大丸太の割合が増加していくこととなります(図1)。現在、スギ⼤丸太(30cm以上)はスギ中丸太(24-28cm)よりも安価で取引されているため、付加価値等の伴わない「並材の大丸太化」は、資産価値の低下を意味します(図10)。

よって本県では、持続可能な林業経営の実現に向けた「林業の採算性向上」及び「主伐・再造林による次世代の資源確保」のため、「高齢級間伐の継続による長伐期化」から、「主伐・再造林の早期実施」への移行を推進しています。

出典:大臣官房統計部生産流通消費統計課「木材統計調査」

(5)再造林費用の削減効果

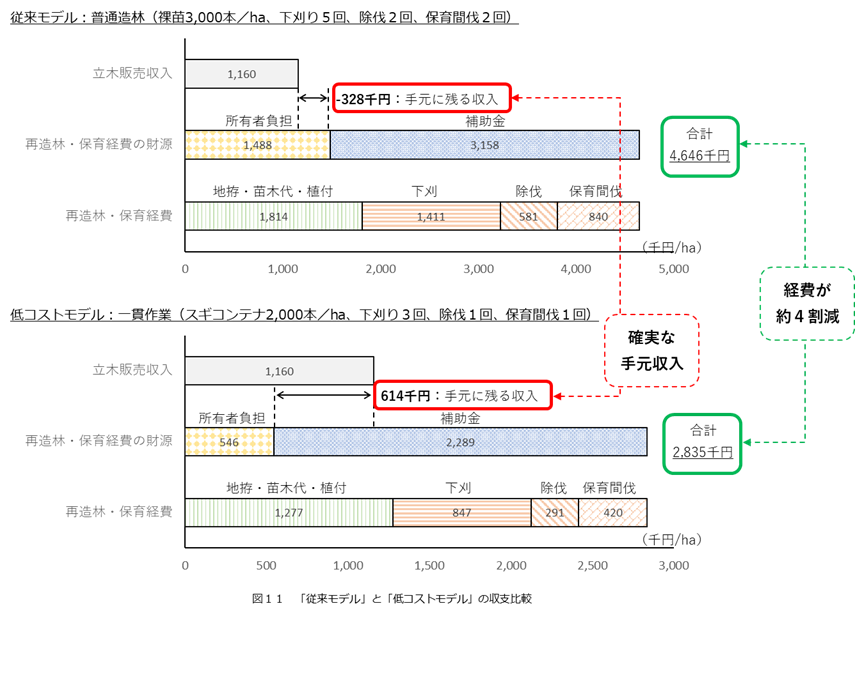

(1)~(4)の取組により、従来と比べ再造林費用を概ね半減するとともに、森林所有者の手元に残る主伐収入の赤字解消と確実な手元収入の確保を目標としています(図11)。

5再造林の推進に向けた補助事業

本県では、再造林を推進するため、「森林育成事業」、「チャレンジ!みやぎ500万本造林事業」等により補助金を交付しています。うち森林育成事業の補助対象は再造林に限らず多岐に渡りますが、再造林に対しては優先的に予算配分を実施しておりますので、積極的に御活用いただくとともに、造林面積の増加及び再造林率の向上について御理解と御協力をお願いいたします。

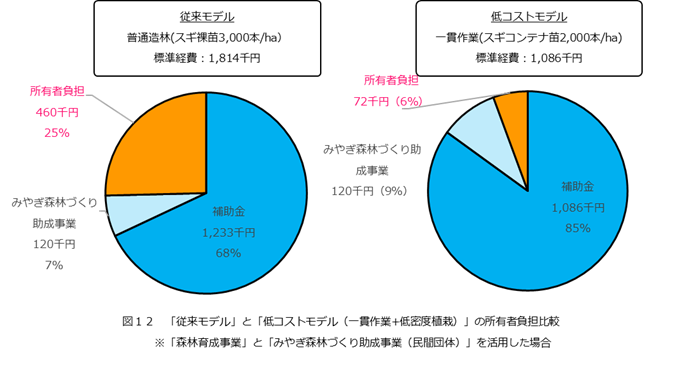

「一貫作業システム+低密度植栽」による所有者負担の削減

森林育成事業では、一貫作業システムにより低密度植栽(2,000本/ha以下)の再造林を実施した場合、補助率の嵩上げを行っています。これにより、再造林費用の削減に留まらず、再造林の実施に当たり課題となっている森林所有者の費用負担を大幅に削減することができます(図12)。

関連ページ

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 海岸防災林の伐採木等の有効利用について

- 宮城県松くい虫防除対策協議会を開催しました

- 宮城県森林審議会森林保護部会を開催しました

- 保安林制度について

- 申請書・届出書ダウンロードサービスページ

- 森林育成班の業務

- 林業種苗生産事業者講習会の開催

- 県有林班の業務

- 森林整備に関する補助事業について

- 造林面積400 ha/年の実現に向けた再造林の推進について

- 林業関係団体リンク

- 森林育成事業(造林保育)について

- 森林保険に加入しましょう

- 立木伐採届出

- 立木の伐採に係る手続きフロー

- 一般社団法人宮城県林業公社

- 種苗のページ

- 森林土木事業独自単価表

- 森林簿の閲覧や森林基本図等の交付手続き

- 海岸防災林の保育管理に関する発注見通し

- 地域森林計画

- 令和元年東日本台風災害からの林地復旧の完了について

- 農山漁村地域整備交付金を活用した宮城県治山整備計画

- 管理指導班の業務

- 保安林について

- 農山漁村地域整備交付金による宮城県森林整備計画について

- 山火事予防について

- 森林病害虫等防除に関する指針等について

- 宮城県森林審議会森林保護部会を開催しました

- 宮城県松くい虫防除対策協議会を開催しました

- 森林土木工事関係要領等

- ナラ枯れ被害と対策

- 保安林について

- 林地開発制度について

- 宮城県森林情報提供システムについて

- 森林計画制度について

- 森林を所有したときは市町村への届出が必要になります。

- 宮城県治山施設個別施設計画

- 低コスト再造林の実践提案募集について

- 治山班の業務

- 平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害と復旧状況

- 令和元年東日本台風の被害と復旧状況

- 令和4年7月の大雨の被害と復旧状況

- みやぎの治山事業

- 平成20年岩手・宮城内陸地震の被害と復旧状況

- 平成15年宮城県北部連続地震の被害と復旧状況

- 一般社団法人宮城県林業公社の改革について

- NPO法人あぶくまの里山を守る会が「令和5年度住みよいみやぎづくり功績者」として表彰されました

- 小規模山地災害対策促進事業補助金

- 海岸防災林の保育管理について