ここから本文です。

それぞれの処理方法

焼却(溶融)

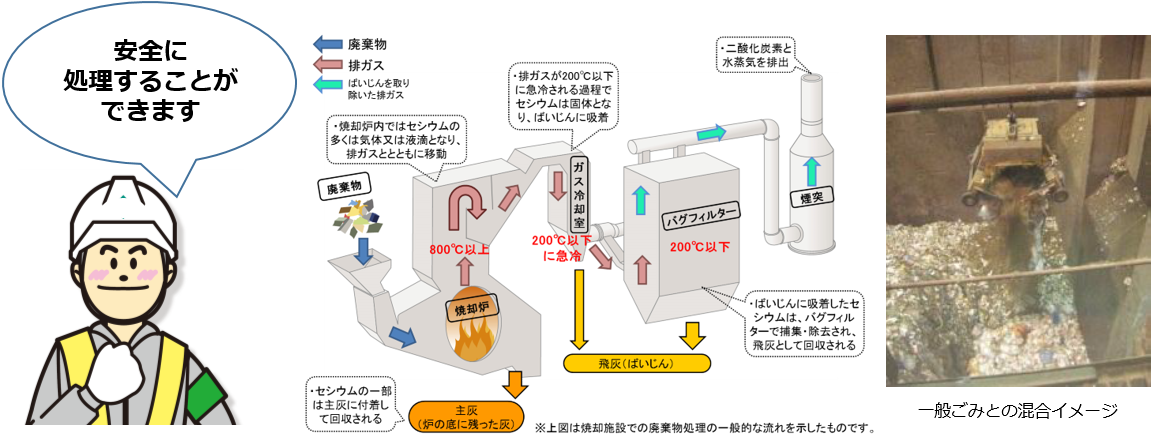

「焼却」は800℃以上で完全燃焼させること、「溶融」は1,200℃以上でガス化燃焼させることです。焼却では燃え切らなかったものが焼却灰や飛灰、溶融ではスラグや溶融飛灰が発生します。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の「焼却(溶融)」について

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の焼却処理については、県内外で既に行われている一般的な処理方法です。灰に付着した放射性物質を最終処分場に埋め立てることで安全に処理することができます。

メリット

- 処理能力,減容効果が大きい

- 既存の焼却施設で処理が可能

デメリット

- 排ガスなどが発生するため,その処理をするための設備が必要

- 灰(特に飛灰)に放射性物質が濃縮される

- 灰の最終処分先の確保が必要

処理方法としての評価

一般的な処理技術であり、排ガス等の処理のための附帯設備が必要になりますが、バグフィルターが設置されているため安全に処理することが可能です。焼却(溶融)により発生した灰(特に飛灰)の放射性物質濃度は、一般廃棄物との混焼により濃度を調整することができます。安全性、処理能力、処理期間を考慮すると処理方法としては現実的であると考えています。

このように、メリットが大きく、デメリットについても対処の方法があるため、一般ごみとの混焼による「焼却」を県の主要な処分方法として提案しています。

すき込み

「すき込み」とは、牧草や稲わらを農地に敷き、反転耕を行うことです。耕作器具のプラウ等を用いて土壌を一定の深さで反転し、牧草等が含まれる上層土壌を土中に埋め込んで腐敗させます。

8,000Bq/kg以下の肥料・土壌改良資材(わら、もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む。)の「すき込み」について

農林水産省は暫定許容値400Bq/kg以下であれば、農作物等の生産等には影響しないとしており、すき込む牧草等の放射性物質濃度や量を調整しながら実施することで処理の有効性はあると考えられています。

メリット

- 処理負担の軽減

デメリット

- すき込み作業は表土流出防止への配慮が必要

- 広大な農地が必要

- すき込める時期(春から秋)が限られている

処理方法としての評価

単位面積あたりにすき込める量が限られていること、そしてすき込める時期も限られているため、少量であれば処理は可能でも、大量の牧草等の処理には膨大な時間がかかってしまいます。

たい肥化

「たい肥化」とは、稲わらや生ごみなどの有機性廃棄物を微生物の力により分解し、肥料にすることをいいます。積み上げた廃棄物をかき混ぜることで水分や空気量を整える必要があります。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の「たい肥化」について

農林水産省は暫定許容値400Bq/kg以下であれば、たい肥として利用しても農作物等の生産等には影響しないとしています。

メリット

- 既存の施設(たい肥センター、たい肥舎)で処理できる

- たい肥として利用可能

- 排ガスなどがほとんど発生しない

デメリット

- 臭気が発生するので注意が必要

- 副資材などと混ぜるため、量が増える

- 利用先の確保が必要であり,たい肥化の計画性が求められる

処理方法としての評価

利用可能な量を検討してたい肥化することができるので、処理の有効性はあります。しかし副資材を必要とするので、生成するたい肥の量は多くなってしまい、全量を処理することは難しくなります。

林地還元

「林地還元」とは、しいたけ栽培などに使用したほだ木を森林内で自然に腐朽させて、林内の土壌に還元することをいいます。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の「林地還元」について

メリット

- ほだ木が林地内にある場合は移動などの処理負担が軽減

- 特別な設備を必要としない

デメリット

- 広い面積が必要

- 腐朽には長期間(数年)を要する

処理方法としての評価

林地への還元には、新しく施設を設置する必要がなく、微生物による腐朽のため手間もかかりません。しかし、保管量に応じて広い面積が必要になることと、完全に腐朽するまでに数年かかることから、処理が完了するまでに時間がかかってしまいます。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 農林業系廃棄物の処理は危ない?

- 宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?

- 安全に処理した事例はあるの?

- 放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

- それぞれの処理方法

- 宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議等

- どうやって処理するの?

- どうして処理が必要なの?

- 焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

- 最終処分場の安全対策はどうなっていますか?

- 農林業系廃棄物の焼却で放射性物質は広がらないの?

- バグフィルターが放射性物質を除去した実績はありますか?

- 宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?

- どうやって処分するの?

- 関連リンク

- これまでの経緯

- それぞれの処分方法は?

- Q&A

- どこを除染したの?

- 除染って何ですか?

- どうやって保管しているの?

- 第10回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第7回指定廃棄物処分場に係る市町村長会議について(第7回)

- 指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議について(第1回)

- 第9回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第14回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第13回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 放射性物質汚染廃棄物対策室の新設について

- 第12回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 外部リンク