ここから本文です。

放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

なぜ発生したの?

平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質は、風にのって広い地域に移動・拡散し、雨などにより地表や建物,樹木などに降下しました。

私たちが暮らす宮城県でも、これらが日常生活の中で排出されるごみの焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、稲わらやたい肥などに付着したことで、放射性物質により汚染された廃棄物(「汚染廃棄物」や「汚染廃」と呼ばれています)が発生しました。

宮城県の汚染廃棄物は誰が処理するの?

宮城県の汚染廃棄物は、放射能濃度が低いものが大半を占めています。(関連:宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?)

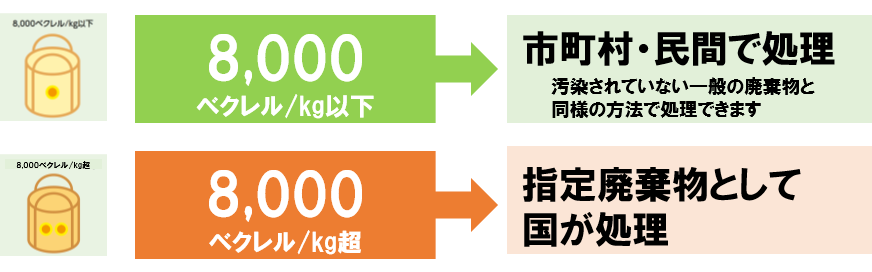

そして、1キログラム当たり8,000ベクレル(8,000Bq/kg)以下のものは、廃棄物処理法に基づき、同法の基準に従って一般の廃棄物と同様の方法で、既存の処分場で市町村や民間の廃棄物処理業者が安全に処理できます。

一方で、放射能濃度が国の基準(8,000Bq/kg)を超え、環境大臣が指定したものは、指定廃棄物として放射性物質汚染対処特別措置法第19条(外部サイトへリンク)に基づき、国が責任をもって、より安全に配慮して処理するします。

【ベクレル(Bq)とは】 放射線を出す能力(放射能)の強さを表す単位です。

【ベクレル毎キログラム(Bq/kg)とは】 廃棄物や食品など、1kgあたりに含まれる放射能の濃度を表します。

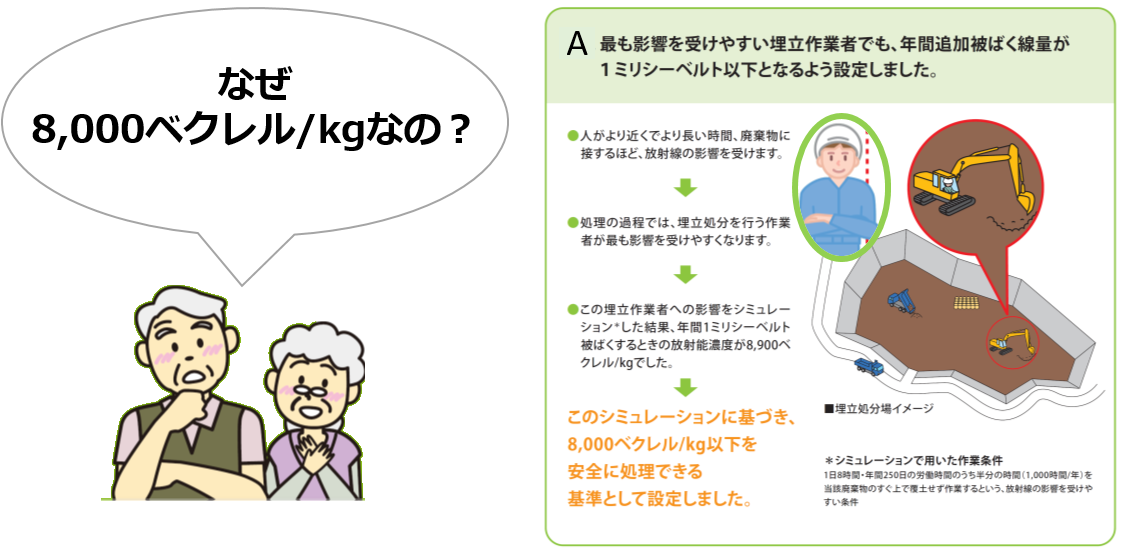

なぜ8,000Bq/kgなの?

汚染廃棄物の処理過程で、放射線の影響を最も受けるのは、埋立処分を行う作業者です。

この埋立作業者の年間での被ばく線量(※1)をシミュレーションした結果、通常の処理方法でも原子力安全委員会(現:原子力規制委員会)が示した「年間で1mSv(ミリシーベルト)」を下回り、安全に処理できると確認されている基準が「8,000Bq/kg」です(※2)。

※1:作業者は、1日8時間、年間250日の労働時間のうち、50%(合計1,000時間/年)の時間を焼却灰のそばで作業すると仮定

※2:指定基準を8,000Bq/kgとすることについては、環境大臣から放射線審議会にも諮問を行い、「妥当である」旨の答申を得ています。

どうして処理が必要なの?

放射性物質汚染廃棄物対策室のTOPに戻る

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 農林業系廃棄物の処理は危ない?

- 宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?

- 安全に処理した事例はあるの?

- 放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

- それぞれの処理方法

- 宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議等

- どうやって処理するの?

- どうして処理が必要なの?

- 焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

- 最終処分場の安全対策はどうなっていますか?

- 農林業系廃棄物の焼却で放射性物質は広がらないの?

- バグフィルターが放射性物質を除去した実績はありますか?

- 宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?

- どうやって処分するの?

- 関連リンク

- これまでの経緯

- それぞれの処分方法は?

- Q&A

- どこを除染したの?

- 除染って何ですか?

- どうやって保管しているの?

- 第10回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第7回指定廃棄物処分場に係る市町村長会議について(第7回)

- 指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議について(第1回)

- 第9回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第14回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第13回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 放射性物質汚染廃棄物対策室の新設について

- 第12回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 外部リンク