ここから本文です。

どうやって処理するの?

処理の全体の流れ

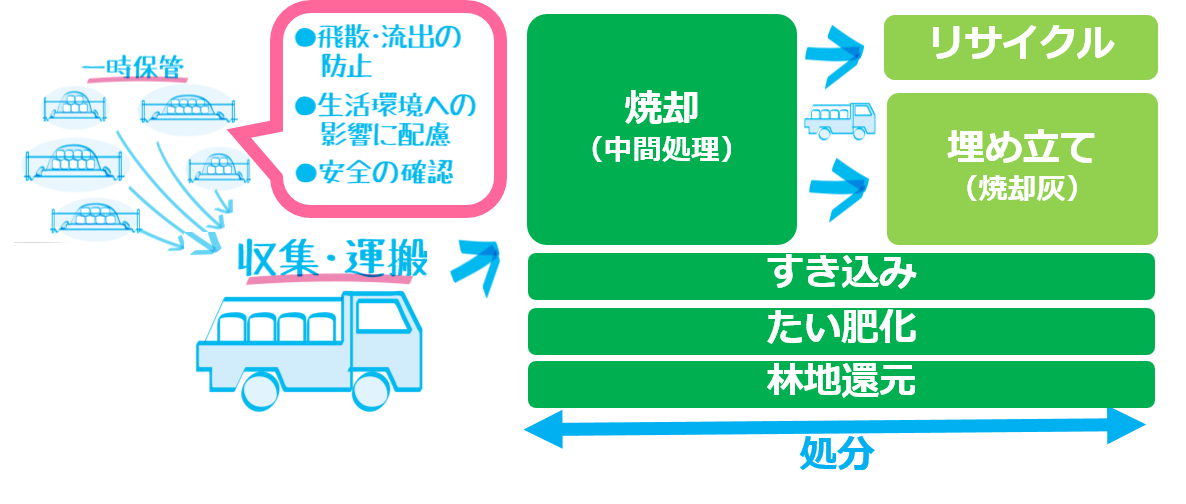

8,000以下の汚染廃棄物の処理を、現状の「一時保管」から、処分する場所まで運ぶ「運搬」、そして「処分」の流れで行われます。

- 運搬について

県内の一時保管場所等からの運搬時には、汚染廃棄物を飛散,流出させないために必要な措置をとります。 - 処分について

稲わらや牧草を農地で反転耕を行う「すき込み」、微生物の力により肥料にする「たい肥化」、家庭ごみなどと一緒に混焼する「焼却」、燃やしたあとの灰を最終処分場に「埋め立て」、再利用可能なものを「リサイクル」、などの処分を行っていきます。

処理方法はどのように検討したの?

宮城県では、平成28年11月に開催した第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議で、この問題を克服するために8,000Bq/kg 以下の農林業系廃棄物について、様々な処理方法を評価、検討した結果「安全」に「迅速」かつ「大量」に処理を進められる方法として、全県的に調整して一般ごみとの混焼による「焼却」を行うことなどを処理方針(案)として提案しました。(各自治体が焼却以外の方法で独自に処理することは可能)

そして平成29年7月開催の第14回市町村長会議では、この処理方針(案)に基づき、「焼却」の意向がある市町村は自圏域内で汚染廃棄物の処理を開始することとし、処理能力に余力を生み出すために一般ごみの受け入れを全圏域で協力することが合意されました。

その後、現在各自治体においてそれぞれの地域の事情を考慮した上で、焼却やすき込みにより、8,000Bq/kg 以下の農林業系廃棄物の処理が進められています。

豆知識:安定化・減容化ってどういうこと?

稲わらや牧草などの有機性のものは,そのままにしておくと発酵や腐敗により流出や悪臭の発生のおそれがあります。それを防ぐために性状を安定させる必要があります。これを「安定化」といいます。

廃棄物の種類にもよりますが、焼却して灰にすることで、その容積を10分の1程度にすることができます。このように容積を減らすことを「減容化」といいます。

「安定化」や「減容化」する方法はいくつかありますが、宮城県では様々な処理方法を検討した結果、「安全」に「迅速」かつ「大量」に処理を進める方法として、一般ごみとの混焼による「焼却」を主要な処理方法として提案しています。

それぞれの処理方法を教えて

放射性物質汚染廃棄物対策室のTOPに戻る

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 農林業系廃棄物の処理は危ない?

- 宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?

- 安全に処理した事例はあるの?

- 放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

- それぞれの処理方法

- 宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議等

- どうやって処理するの?

- どうして処理が必要なの?

- 焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

- 最終処分場の安全対策はどうなっていますか?

- 農林業系廃棄物の焼却で放射性物質は広がらないの?

- バグフィルターが放射性物質を除去した実績はありますか?

- 宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?

- どうやって処分するの?

- 関連リンク

- これまでの経緯

- それぞれの処分方法は?

- Q&A

- どこを除染したの?

- 除染って何ですか?

- どうやって保管しているの?

- 第10回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第7回指定廃棄物処分場に係る市町村長会議について(第7回)

- 指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議について(第1回)

- 第9回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第14回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第13回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 放射性物質汚染廃棄物対策室の新設について

- 第12回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 外部リンク