ここから本文です。

除染に関するQ&A

・Q.1:原発事故発生後の県内の放射性物質による汚染状況は?

・Q.2:放射性物質が付着した除去土壌等を土で覆うだけで放射線の影響は抑えられるのでしょうか?

・Q.3:仮置場はどのような場所に作るのですか?

・Q.4:仮置場はどのように管理されているのですか?

・Q.5:仮置場から放射性物質が漏れ出し、地下水などに影響することはないのですか?

・Q.6:仮置場は、どのような安全対策を行っているのですか?

・Q.7:仮置場で、覆土に使われる土は汚染されないのですか?

・Q.8:現場保管をする際の保管方法はどのようになりますか?

・Q.9:除染で発生した除去土壌等を現場保管している場所に住宅を建築したいので、埋設位置を変えても良いですか?

・Q.10:除染の実施地域に指定されていない市町村で、個人的に除染を行い発生した除去土壌等は、どのように処理すればよいですか?

Q.1:原発事故発生後の県内の放射性物質による汚染状況は?

A.1

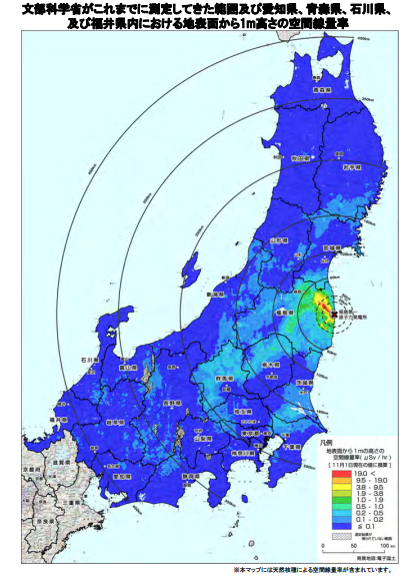

平成23年3月11日の東日本大震災によって発生した、東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質は、風にのって広い地域に移動・拡散し、福島県だけでなく、宮城県や山形県、岩手県、関東1都6県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県などの広い範囲に影響を及ぼしました。

放射性物質による東日本(1都21県)汚染航空図(平成23年11月1日の値に換算)(出典:文部科学省)

県南部を含む東京電力福島第一原子力発電所から80km圏内の地域については、文部科学省及び米国エネルギー省、原子力規制庁が平成23年4月から令和3年10月末までの間に計16回測定を実施しており、県内の空間放射線量率は半減期及びウェザリング効果により経時的に低減しています。

出典:宮城県HP

Q.2:放射性物質が付着した除去土壌等を土で覆うだけで放射線の影響は抑えられるのでしょうか?

A.2

30センチメートルの土で覆うと、約98%の放射線をさえぎることができます。

Q.3:仮置場はどのような場所に作るのですか?

A.3

現在設置されている仮置場は、市町が地権者及び地域住民の方々のご理解とご協力をいただいた上で、立地場所を選定しています。

Q.4:仮置場はどのように管理されているのですか?

A.4

仮置場の設置後は、定期的に敷地境界での放射線量の測定や地下水の放射性セシウム濃度を測定し、安全を確認します。

Q.5:仮置場から放射性物質が漏れ出し、地下水などに影響することはないのですか?

A.5

仮置場は、除去土壌等の飛散や流出防止、土で覆うなどでの遮へい、雨水侵入防止などの安全対策を行っています。また、定期的に地下水中の放射性物質の濃度を測定しています。なお、放射性セシウムは、土、特に粘土質の土との結び付きが強く、高圧の水や雨にさらされても、土の粒子が動かなければ、水に溶け出す事はありません。

Q.6:仮置場は、どのような安全対策を行っているのですか?

A.6

仮置場の周囲を柵などで囲み人の立ち入りや接近を防止し、放射線量と地下水などを定期的にモニタリングするなど徹底した安全対策を行っています。

Q.7:仮置場で、覆土に使われる土は汚染されないのですか?

A.7

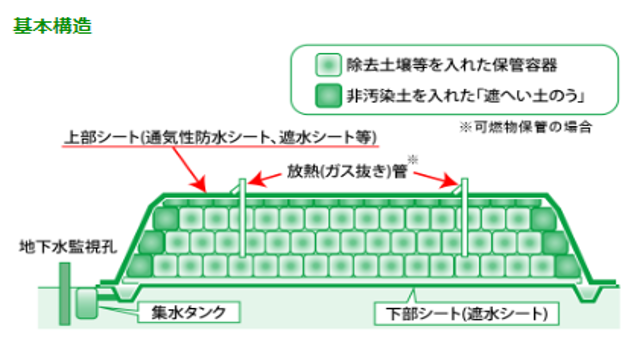

仮置場に保管している汚染土壌等は、フレキシブルコンテナや大型土のうなどに入れて、水を通さない層(遮水シートなど)の上に置き、その上部を遮水シートなどで覆います。このように、飛散防止対策や流出防止対策がとられているため、覆土に使われる土が汚染されることはありません。

Q.8:現場保管をする際の保管方法はどのようになりますか?

A.8

保管する場所はなるべく住居などの生活環境から離し、フレキシブルコンテナなどの容器に除去土壌を入れ、さらに遮水シートなどを敷いて、庭に埋めたり、土などで覆ったりすることで放射線を遮り、放射線からの影響を少なくしています。

Q.9:除染で発生した除去土壌等を現場保管している場所に住宅を建築したいので、埋設位置を変えても良いですか?

A.9

現場保管している除去土壌等に関しては、除染実施者(市町村等)が管理しています。まずは市町村にご相談ください。

Q.10:除染の実施地域に指定されていない市町村で、個人的に除染を行い発生した除去土壌等は、どのように処理すればよいですか?

A.10

通常の土壌として扱ってください。

除染特別地域や汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村の土壌について法令上の規制はありませんので、敷地内の使用されていない場所に埋めるなどによって措置願います。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 農林業系廃棄物の処理は危ない?

- 宮城県にはどれくらいの量の汚染廃棄物があるの?

- 安全に処理した事例はあるの?

- 放射性物質汚染廃棄物ってなんですか?

- それぞれの処理方法

- 宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議等

- どうやって処理するの?

- どうして処理が必要なの?

- 焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

- 最終処分場の安全対策はどうなっていますか?

- 農林業系廃棄物の焼却で放射性物質は広がらないの?

- バグフィルターが放射性物質を除去した実績はありますか?

- 宮城県にはどれくらいの量の除去土壌等があるの?

- どうやって処分するの?

- 関連リンク

- これまでの経緯

- それぞれの処分方法は?

- Q&A

- どこを除染したの?

- 除染って何ですか?

- どうやって保管しているの?

- 第10回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第7回指定廃棄物処分場に係る市町村長会議について(第7回)

- 指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議について(第1回)

- 第9回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議の議事録について

- 第14回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第13回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 放射性物質汚染廃棄物対策室の新設について

- 第12回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議の議事録について

- 外部リンク