ここから本文です。

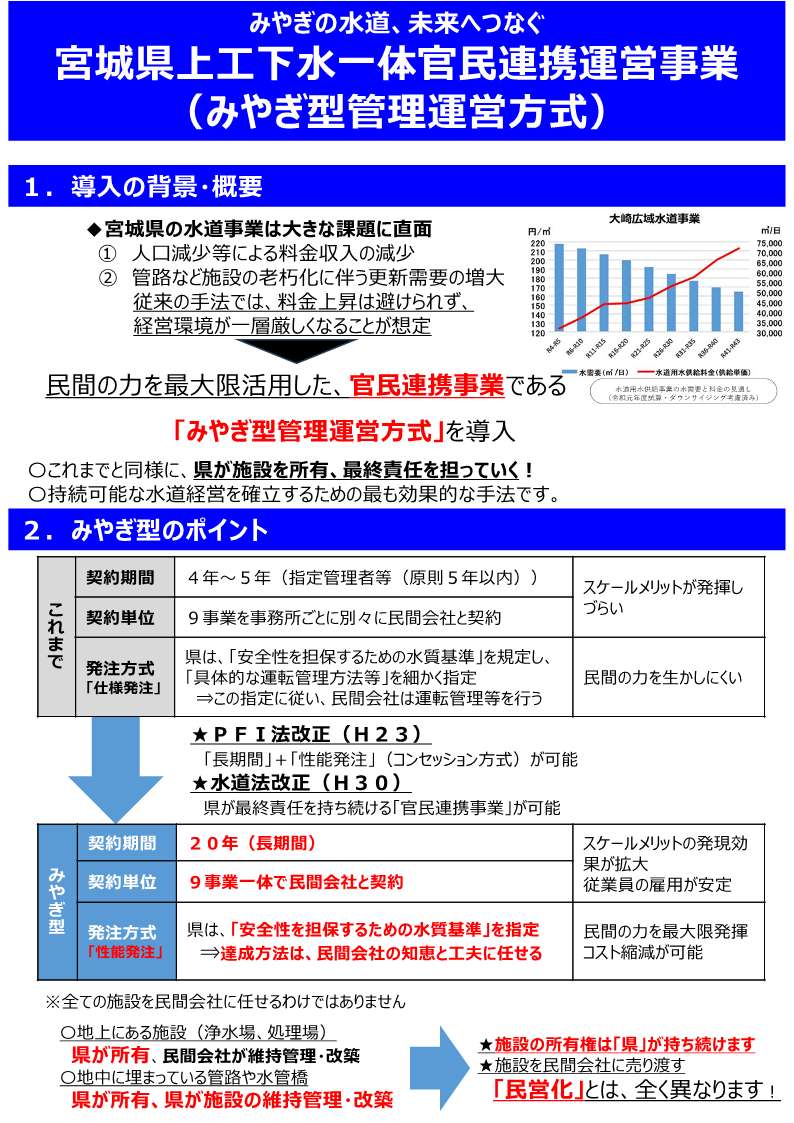

宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)

新着情報

お知らせ、モニタリング状況、契約図書、参考資料、県民向け説明会等(ページ内で移動します。)

みやぎ型管理運営方式について

◆みやぎ型に関するリーフレット

◆概要版

◆詳細版

はじめに

私たちの暮らしに欠かせない水道。

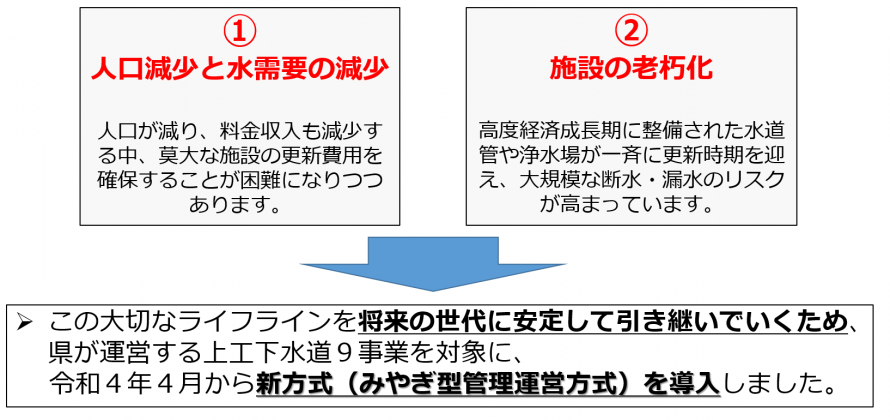

宮城県では、人口減少・節水型社会の進展により給水収益が減少する一方で、設備・管路の更新需要が増大するなど厳しさを増す経営環境において、この大切なライフラインを将来の世代に安定して引き継いでいくため、県が運営する水道3事業を対象に、「官民連携」により民の力を最大限活用した「宮城県上工下水一体官民連携運営事業」(みやぎ型管理運営方式)を令和4年4月1日から始めました。

本HPは、「みやぎ型管理運営方式」の仕組みや目的、県の役割について分かりやすく説明し、皆様に正しい理解を深めていただくことを目的としています。

なぜ今、水道事業の改革が必要なのか?

私たちの暮らしを支える水道は、今、2つの大きな課題に直面しています。

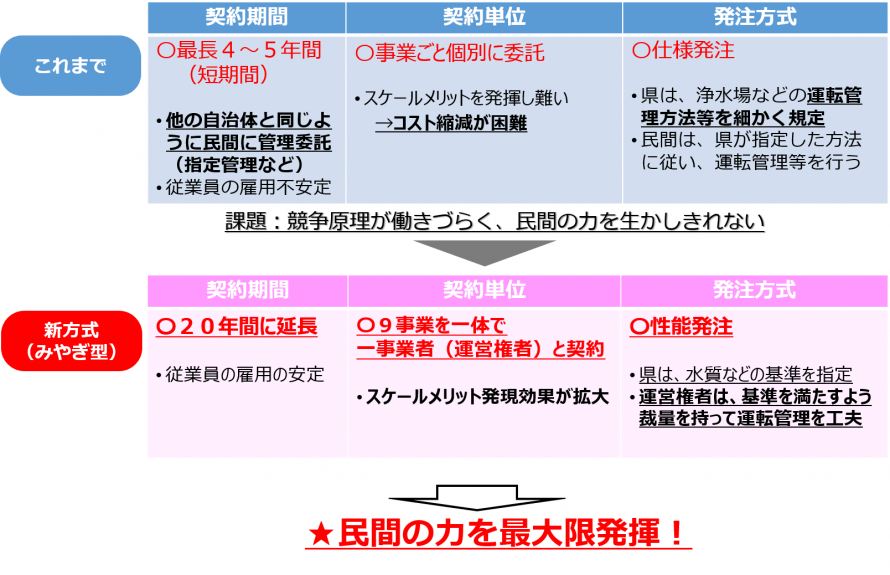

新方式(みやぎ型)の導入ポイント

これまでは、他の自治体と同様に、4年から5年という短期間で、事業毎に指定管理など民間に委託していましたが、県が管理方法を細かく指定する「仕様発注」だったため、民間の創意工夫が生かしにくいという課題がありました 。

そこで、新しい方式では、大きく3つの点を変えました。

契約期間を「20年間」に延長するとともに、対象となる9つの事業を一体で契約します 。これにより、スケールメリットが生まれ、従業員の雇用も安定します 。

そして最も大きな特徴が、「性能発注」方式への切り替えです。

県は水量や水質などの基準だけを示すことで、その達成方法は、民間の知恵と工夫に任せます。これにより、民間の力を最大限に引き出すことを目指します 。

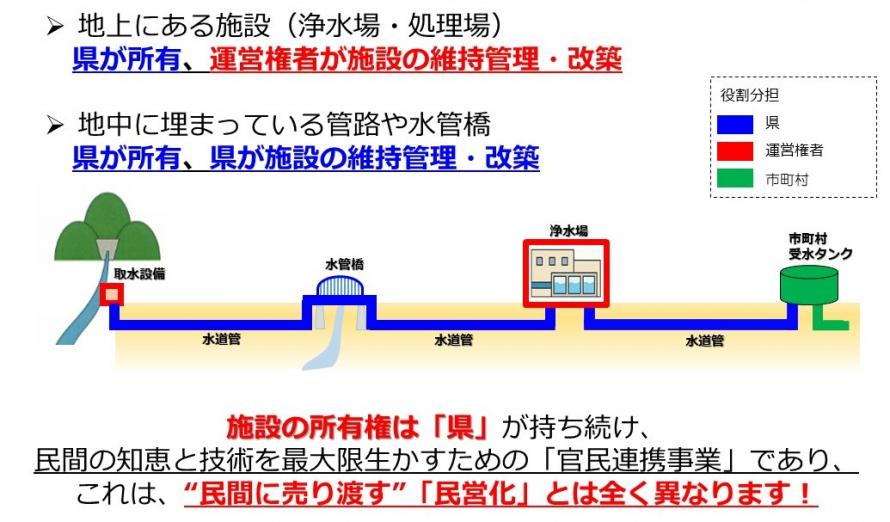

全て民間に任せて民営化するの?

地上にある浄水場などの施設は県が所有し、運営権者が維持管理・改築を行います。

一方、地中にある水道管などの管理は、地震が多い宮城県では特に重要なので、県が責任をもって管理します。

飲み水なのに民間に任せて大丈夫?

✓ 水質管理は?

・県と運営権者は毎日全ての浄水場の水をチェックしています。

特に運営権者は、従来よりも水質チェック項目や回数を増やして実施しています。

・検査の結果は毎月、県及び運営権者のホームページに掲載しています。

➡このため、これまでの民間委託で行っていた時と同等以上の水質管理が行われます。

✓ 水道料金は?

・水道料金は、これまでどおり、県と市町村の協議を経て、県議会の議決により決定します。

・運営権者に料金改定の権限はありません。

✓ 水質も含めた監視体制は?

・水質や、運営権者が倒産や撤退などすることがないよう経営状況について、新たに「三段階のモニタリング」体制により、厳しく監視します。

※三段階のモニタリング…①運営権者のセルフモニタリング

②県によるモニタリング

③経営審査委員会(外部有識者)によるモニタリング

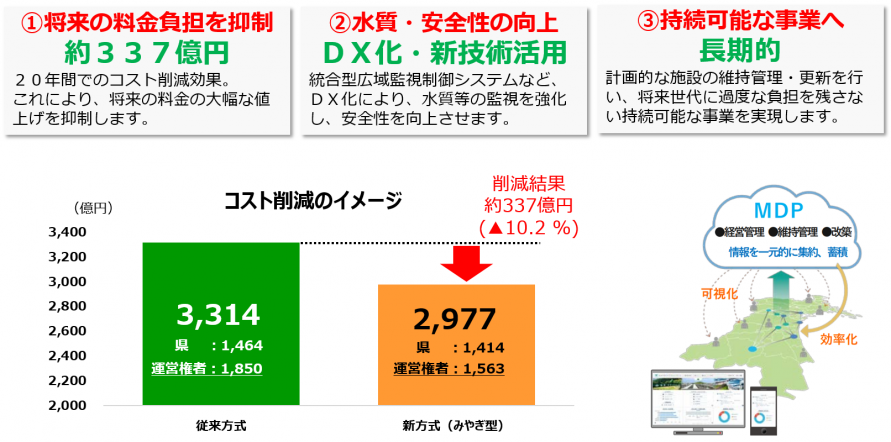

期待される3つの大きな効果

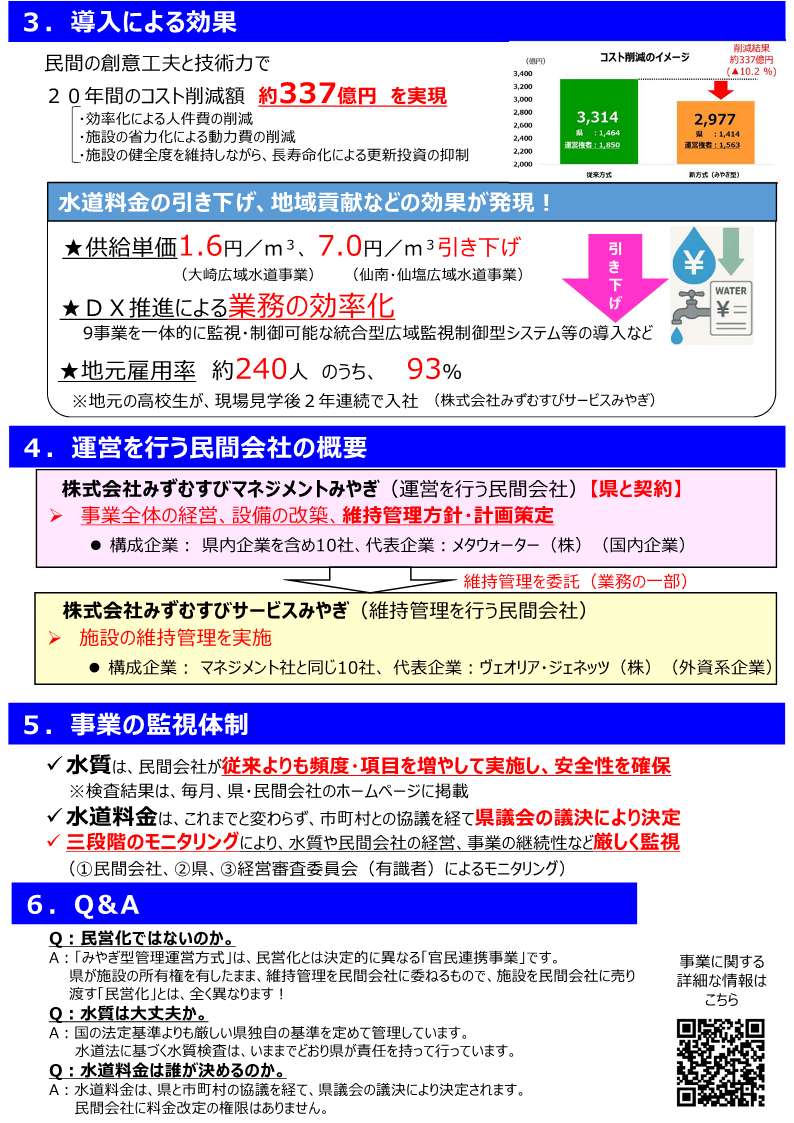

民間のノウハウを活用することで、「より効率的」に、「より安全」に、「より持続可能」な水道事業を実現します。

コスト削減に向けた工夫

民間のアイデアと技術力で全体としてコスト削減を実現

例1 9つの事業所で別々にやっていたモニター監視を1か所に集約したことなどにより人員を削減!

(必要人員269人→225人:▲44人)

例2 薬品の一括購入により、単価を2~3割削減!

例3 省エネ機械などを取り入れ、消費電力の削減!(動力費を20年間で約48億円節約!)

例4 時間監視できるセンサーを設置し、設備の状態を把握し、適切な修繕を行い長寿命化!

(20年間で約247億円節約!)※更新投資(修繕費含む)

※全国的に水道料金の引き上げが実施される中…宮城県は令和6年度から水道料金を引き下げ!

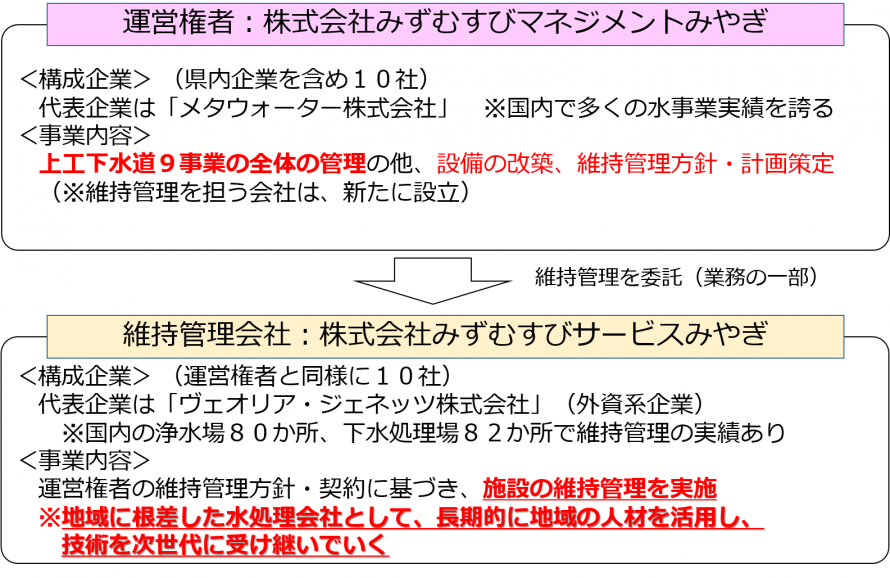

運営する民間会社はどんな企業なの?

事業全体の管理や計画策定を行う「運営権者」は、「みずむすびマネジメントみやぎ」です。国内で水事業の実績が豊富なメタウォーターが代表企業となっています 。

そして、施設の維持管理は、この運営権者から委託を受けた「みずむすびサービスみやぎ」が担当します。こちらの代表企業は、国内外で豊富な実績を持つヴェオリア・ジェネッツです。

維持管理会社は、地域に根差した水処理会社として、長期的に地域の人材を活用し、技術を次世代に受け継いでいくことが可能です。

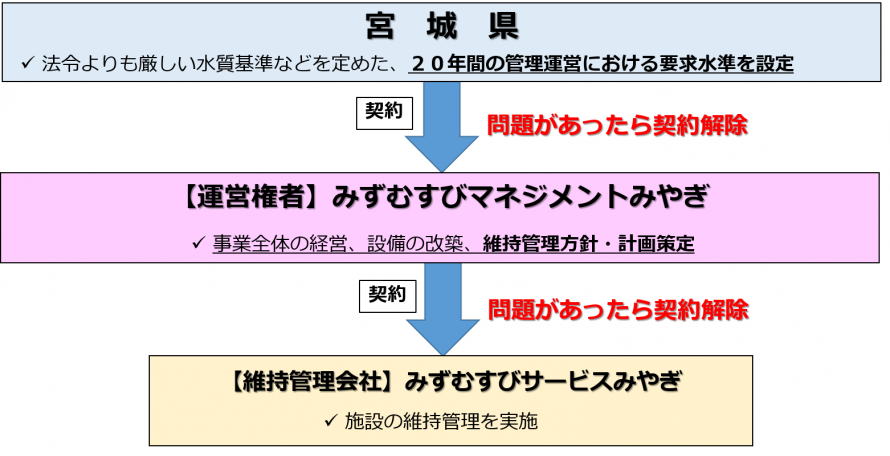

もし、管理を委託した会社に問題があったときはどうなるの?

もし運営権者である「みずむすびマネジメントみやぎ」がこの水準を満たせなかったり、問題を起こしたりした場合は、県は契約を解除することができます。

同様に、運営権者と維持管理会社の間でも契約解除のルールが定められており、厳格な責任体制が敷かれています。

【まとめ】新方式「みやぎ型管理運営方式」とは

✓ 深刻な「人口減少」 「水需要の減少」 を乗り越えるための解決策です。

✓ 官民が連携し、効率的な運営とサービス向上を図り、将来世代の負担を軽減します。

✓ 水道事業を「民営化(売却)」したものではありません。 施設の所有権と事業の最終責任は、県が持ち続けます。

▷ 私たちの暮らしに欠かせない水道

▷ 今後も、県が責任を持って、皆様に安全・安心な水道サービスを提供してまいります。

事業方式と運営権者について

みやぎ型管理運営方式は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく公共施設等運営事業(コンセッション事業)です。

公共施設等運営事業(コンセッション事業)は、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体(宮城県企業局)が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式です。

※いわゆる「水道事業の売却」ではありません。

公共主体(地方公共団体)が所有する公共施設等について、民間事業者(PFI事業者)による安定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、利用者(住民・工水ユーザー等)ニーズを反映した質の高いサービスを提供。

みやぎ型管理運営方式では、宮城県民間資金等活用事業検討委員会による事業者選定等を経て「株式会社みずむすびマネジメントみやぎ」を運営権者として選定しました。

株式会社みずむすびマネジメントみやぎHP(外部サイトへリンク)

Q&A

Q1 「みやぎ型管理運営方式」は民営化ではないのか?

A1 いいえ。民営化ではありません。

✓ 「みやぎ型管理運営方式」は、完全民営化とは決定的に異なる「官民連携事業」です。

✓ 県が施設の所有権を有したまま、維持管理を民間事業者に委ねるもので、これまでも指定管理者制度等により、維持管理を民間事業者に委ねていました。

Q2 外資に水道を乗っ取られる・売られてしまうのでは?

A2 いいえ。ありえません。

✓ 施設の所有権は、宮城県が持ち続けます。運営を担う「株式会社みずむすびマネジメントみやぎ」の代表企業は国内企業です。

✓ 外資系企業も参画していますが、日本の会社であり、運営権者の代表企業ではありません。

✓ 契約に違反すれば、県が運営権を取り消すことも可能です。

Q3 水道料金が、運営権者の都合で高くなるのでは?

A3 いいえ。なりません。

✓ 水道料金は、県と市町村の協議を経て、県議会の議決により決定されます。

✓ 運営権者は、料金改定の権限を持っていません。

✓ 運営の効率化によって、将来の料金上昇を抑える効果が期待できます。

Q4 水質は本当に安全?

A4 安全です。ご安心ください。

✓ 国が定める水質基準に加え、さらに厳しい県独自の基準も設定し、県と運営権者、双方で水質をチェックしています。

✓ 基準を超えた場合は、罰則もあります。

Q5 利益優先で災害対応が遅れたりしないか?

A5 いいえ。これまでどおり迅速に対応します。

✓ 災害時は、運営権者が県の指揮下で、県と連携して迅速に対応します。

Q6 「県民への説明が不十分」ではないか?

A6 これまでも説明会や広報誌、ウェブサイト等で情報提供を行ってきました。

引き続き事業の透明性を確保した上で、あらゆる機会を通じて、県民の皆様への丁寧な情報発信に努めてまいります。

お知らせ

- 令和7年度 宮城県知事記者会見録等(みやぎ型関連)

- 令和6年7月2日更新 第1回PPP/PFI事業優良事例表彰(大臣賞)受賞について

- 令和6年2月1日更新 第7回インフラメンテナンス大賞(国土交通大臣賞)受賞について

- 令和5年11月22日更新 令和5年度水道イノベーション賞(特別賞)受賞について

- その他お知らせはこちらからご覧ください

モニタリング状況(県、経営審査委員会、運営等の報告)はこちら

契約図書、参考資料、県民向け説明会等はこちら

・契約図書

・参考資料

・県民向け説明会等

・事業開始までの沿革

・県政だより(みやぎ型記事)

・関連リンク

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 【企画提案募集】「令和8年度環境配慮行動促進アプリ運営業務」の企画提案を募集します

- 【企画提案募集】「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050」ポータルサイト運営業務の企画提案を募集します

- 【企画提案募集】「オフサイトPPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入業務」の企画提案を募集します

- エコフォーラム

- 宮城県自然環境保全審議会温泉部会

- 環境影響評価について

- モニタリング状況

- 「みやぎ環境税」について

- 第一種フロン類充塡回収業者登録について

- 宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)

- 環境影響評価実施状況一覧(手続中)

- 地域環境保全基金

- エコドライブ推進月間について

- 契約図書、参考資料、事業開始までの沿革等

- 【終了しました】みやぎ環境税の延長に係る県民説明会を開催します

- 【選定結果公表】県有未利用地を活用した県内需要地への太陽光発電電力供給事業(色麻地区)の企画提案を募集します

- 関係機関

- みやぎ環境税の延長に係る県民説明会を開催します

- 【選定結果公表】令和7年度「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050県民会議」エコタウン推進部会運営業務の受託事業者を決定しました

- (仮称)京ヶ森風力発電事業

- 仙台松島道路4車線化事業

- 仙台松島道路4車線化事業(Ⅵ期)事後調査報告書

- 【企画提案募集】「オンサイトPPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入業務」の企画提案を募集します

- 事業活動における環境配慮推進ガイドライン

- 環境教育リーダー制度(環境講師派遣)のご案内

- 土砂等の埋立て等の規制に関する条例

- 県有施設のZEB化・省エネ化

- 【選定結果公表】令和7年度「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050県民会議」運営等業務の受託事業者を決定しました

- 【選定結果公表】「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略の改訂に関する基礎調査業務」の受託事業者を決定しました

- みやぎ環境e-NEWSの配信のお知らせ

- みやぎスマエネ倶楽部の入会者を募集します

- 【選定結果公表】「次期環境配慮行動促進アプリケーション導入手配及び保守等業務」の受託事業者を決定しました

- 高日向山地域地熱発電計画(仮称)

- 令和7年度版みやぎ環境教育支援プログラム集(小学生向け)

- 【調査結果公表】県有ため池の貸付による県内需要地への太陽光発電電力供給事業に係るサウンディング型市場調査を実施します

- 環境産業コーディネーターが伺います!

- 土砂等の埋立て等の規制に関する条例

- 環境影響評価実施状況一覧(手続終了、事業廃止等)

- (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業

- 「県有未利用地の貸付による県内需要地への電力供給事業に係るサウンディング型市場調査」を実施します

- フロン類の充填回収量報告について

- ようこそ環境情報センターへ

- (仮称)福島北風力発電事業

- 新産業廃棄物最終処分場整備事業

- 新産業廃棄物最終処分場整備事業環境影響評価方法書及び要約書

- 新産業廃棄物最終処分場整備事業環境影響評価書及び要約書

- CS宮城やくらいGC太陽光発電事業

- (仮称)白石越河風力発電事業

- 新産業廃棄物最終処分場整備事業環境影響評価準備書及び要約書

- G-Bio石巻須江発電事業