日本三景がまもる味とにぎわい

仙台・松島エリア

[ 仙台市・塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町 ]

エリアガイド

震災遺構仙台市立荒浜小学校

震災伝承関連施設

- 1

-

震災遺構仙台市立荒浜小学校

津波が襲った校舎東側のベランダ壁

校舎の被害状況や被災直後の様子を伝える写真

仙台市の中心部から東に約10km離れた太平洋沿岸部に位置する荒浜地区に、震災遺構仙台市立荒浜小学校があります。運河・貞山堀が流れ、周辺には約800世帯、2,200人が暮らす集落がありました。1873年創立の荒浜小学校は、海岸から700mほど内陸にあり、震災当時は91人の児童が通っていました。しかし、東日本大震災で校舎が被災。震災直後は、児童や教職員、住民の方々など320人が屋上に避難し、一時は孤立状態になりました。

このような物語をもつ校舎は、被災した姿を極力ありのままに保存し、被災直後の写真展示等で津波の威力や脅威を後世に伝えていくために、震災遺構として残されました。内部には荒浜地区の歴史や文化、小学校の思い出などが展示されています。4階の展示室では、地震発生から27時間後となった避難者全員の救出までをインタビューや消防ヘリの映像などを交え、約17分にまとめた映像「3.11 荒浜小学校の27時間」を見ることができます。

この荒浜小学校校舎周辺には、遊ぶだけでなく、震災について学ぶことができる「海岸公園冒険広場」や津波の威力を実感できる「震災遺構仙台市荒浜地区住宅基礎」、震災で亡くなられた方々をしのぶモニュメント「荒浜記憶の鐘」などがあります。

【対応言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語】

・日本語と英語字幕が併記された映像があります。

・英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語のパンフレットがあります。

所在地:仙台市若林区荒浜字新堀端32-1

電話番号:022-355-8517

開館時間: 9:30-16:00(9月~6月)、9:30-17:00(7月~8月)

休館日:月曜日及び第4木曜日(祝日を除く)、年末年始(12月29日~1月4日)

料金:入館料無料

交通:仙台市地下鉄東西線荒井駅から仙台市営バスで約15分

(「震災遺構仙台市立荒浜小学校前行き」終点下車)

HP:https://arahama.sendai311-memorial.jp

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

震災遺構仙台市荒浜地区住宅基礎

震災伝承関連施設

- 2

-

震災遺構仙台市荒浜地区住宅基礎/モニュメント「荒浜記憶の鐘」

津波により被災し残された住宅基礎の一部

荒浜を忘れないという思いがこめられたモニュメント

震災遺構仙台市立荒浜小学校から徒歩約7分の距離にある本施設は、かつて生活が営まれていた住宅の基礎などを保存することにより、ここにあった人々の暮らしや地域の記憶、東日本大震災の津波の脅威を伝え、防災意識を高めることを目的に、震災遺構として整備されました。敷地内には、津波の脅威の解説や、失われたかつての荒浜の暮らしの様子などを伝える写真や証言を掲載した説明看板を設置し、住宅基礎の実物を見ながら津波被害の大きさを実感できます。

また、敷地内には、東日本大震災で亡くなられた方々を偲び、荒浜を忘れないという思いが込められたモニュメント「荒浜記憶の鐘」があります。その日、荒浜を襲った津波最高到達高は、推定13.7m(被災直後の松枯れの痕跡より計測)であり、モニュメントの手前に置かれた石碑からモニュメントまでの距離はそれを表しています。訪れた人は、このモニュメントを見ることで、巨大な津波の大きさを実感することができます。

所在地:宮城県仙台市若林区荒浜字中丁25他

料金:無料

交通:仙台市地下鉄東西線荒井駅から仙台市営バスで約15分、「震災遺構仙台市立荒浜小学校前行き」終点下車後、バス停から徒歩約7分

HP:https://arahama.sendai311-memorial.jp/residential_foundation/index.html

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

JRフルーツパーク仙台あらはま

観光関連施設

- 3

-

JRフルーツパーク仙台あらはま

一年中フルーツ狩りができる観光果樹園

併設のカフェでは、農園と地域の旬の食材を主役とした料理やデザートが楽しめる

海に近いこの場所は、かつては人々が住み、田畑が広がるのどかな地域でした。そんな荒浜地区を、もう一度、笑い声と笑顔が集う場所にしたいという想い思いを込めて、仙台市の集団移転跡地につくられたのがこの施設で、震災遺構仙台市立荒浜小学校の南に位置しています。

「一年中フルーツ狩りができる観光果樹園」をコンセプトに、いちご、りんご、ブルーベリー等、8品目150品種以上が栽培され、季節によっては複数のフルーツ狩りが楽しめます。また、直売所「あらはまマルシェ」には、周辺の農家がつくる野菜や本園の果物のほか、米も販売。市内の有名ホテルのシェフがプロデュースするカフェ・レストラン「Les Pommes(レポム)」では、農園と地域の旬の食材を主役とした料理やデザート、ドリンクを味わうことができます。フルーツ狩りは当日も受け付けていますが、当日の予約はできないことから、事前予約を勧めています。予約は電話(022-290-0766)あるいはホームページから行うことができます。

所在地:仙台市若林区荒浜地区

電話番号:022-390-0770

営業時間:10:00-17:00

休園日:火曜日(祝日の場合翌平日)、年末年始休園あり

料金:入園料は無料 ※但し視察団体・修学旅行等説明を希望される場合は有料

果物狩りは有料(詳細は施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:仙台市地下鉄東西線荒井駅から仙台市営バスで約15分、バス停から徒歩約5分

HP:https://stbl-fruit-farm.jp/arahama/

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

海岸公園冒険広場

観光関連施設

- 4

-

海岸公園冒険広場

バーベキューができる「デイキャンプ場」

防災広場で震災を知る(防災火起こし)

JRフルーツパーク仙台あらはまの南に位置するこの公園は、園内に設けられた展望台から東に太平洋、西に仙台平野を見渡すことができます。広場にはバーベキューができる「デイキャンプ場」をはじめ、子どもたちが自由な発想で遊べる「冒険遊び場」、ふわふわドームがある「大型遊具広場」、砂場やブランコといった遊具が揃う「幼児遊具広場」があり、子どもから大人まで楽しめます。

また、震災について知り、学ぶことができる場所もあります。津波によって流された樹木が展示されているほか、設置されている案内板を見ることで、自然が有する脅威の側面を感じることができます。さらに「避難の丘」と、そこに導く案内看板など、次の災害に備えるための設備に注目することも防災意識を高めることに繋がります。このほか「避難」や「多重防御」といった仙台市の津波対策についても知ることができ、様々な質問には、スタッフが応じてくれます。本施設では、定期的に実施される防災訓練に参加することも可能で、団体での視察も受け入れています(要事前相談)。

所在地:仙台市若林区井土字開発139-1

電話番号:022-289-6232

開園時間:9:00-17:00

休園日:火曜日(休日の場合は翌平日)、年末年始(12月28日〜1月4日)

料金:入園料無料、但しデイキャンプ場は有料(詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください )

交通:仙台市地下鉄東西線荒井駅から仙台市営バスで約15分、バス停から徒歩約30分

HP:https://bouken-asobiba-net.com/bouhiro/

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

1階 津波浸水区域等を表示する立体地図

震災伝承関連施設

- 5

-

せんだい3.11メモリアル交流館

2階展示室の常設展

2階「仙台沿岸イラストマップ」(参加型の展示)

仙台市地下鉄東西線の東の起点駅であり、津波によって甚大な被害を受けた仙台市東部沿岸地域への玄関口でもある荒井駅。この駅に直結する本施設は、東日本大震災を知り、学ぶための場であるとともに、人と人が行き交う駅という場所で、様々な立場の人たちとコミュニケーションを重ねることで集めた知恵と教訓を、世界へ発信する拠点として設置されました。

1階の交流スペースには、立体地図やスライド、関連図書などを置いており、仙台市東部沿岸地域の情報を知ることができます。2階の展示室は、震災被害や復旧・復興の状況を伝える常設展と多様な切り口で震災を伝える企画展で構成されています。これまで、震災前の仙台市東部沿岸地域の生活や風景の写真を展示したり、地震・津波といった自然現象や災害への疑問に科学的な視点から回答したりするなど、多彩な展示が行われています。3階には屋上庭園があり、ひと休みできる空間になっています。またイベントスペースとしても利用されています。

特徴的な展示は、2階の「仙台沿岸イラストマップ」です。仙台在住のイラストレーター佐藤ジュンコ氏が、来館者の心に残る沿岸部での思い出を少しずつ描きあげていくという更新型のマップで、そこには来館者が震災前の暮らしぶりを書いた付せんも貼られており、参加型の展示となっています。また1階と2階をつなぐ階段の踊り場にある「わたしたちの3.11」は、本施設を訪れた人たちが、一枚の短冊の表に東日本大震災の日に体験したことを書き、裏には未来への願いごとを記して壁にかけるという展示を行っています。現在、短冊は800枚を超えました。ここに立ち寄った一人ひとりが主役となり、情報を発信する活動が続いています。

【対応言語】:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語

・英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語のパンフレットがあります。

・日本語と英語が併記された展示パネルがあります(一部)。

所在地:仙台市若林区荒井字沓形85-4 (地下鉄東西線荒井駅舎内)

電話番号:022-390-9022

開館時間:10:00-17:00

休館日:毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日(土・日曜日、祝日を除く)、年末年始

料金:無料

交通:地下鉄東西線荒井駅舎内

HP:https://sendai311-memorial.jp/

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

アクアイグニス仙台

観光関連施設

- 6

-

アクアイグニス仙台

レストラン

マルシェ

温泉をはじめ、2つのパティスリー、ベーカリー、和食とイタリアンのレストラン、カフェ、マルシェ、農業ハウス、保育園などで構成される複合施設で、海岸公園冒険広場の南、藤塚地区にあります。仙台市東部沿岸部に位置する藤塚地区は、震災以前はのどかな田園風景が広がり、名取川をはさんで、閖上地区との渡し舟や貞山運河による舟運が行われ、にぎわいのある地域でした。震災後、防災集団移転跡地となったこの地区に、再び人々が集まれる空間をつくろうと誕生したのが、食と農、温泉をテーマにした本施設です。

海岸に面した高台の温泉「藤塚の湯」がある温泉棟には、ドライサウナ・貸切風呂、ライブラリーカフェやリラクゼーションスペース、和食レストラン、そして仙台・宮城ゆかりの品々などを取り揃えたショップがあります。その隣には、カフェ、マルシェが軒を連ねます。このマルシェでは、仙台・宮城、そのほかの地域の方々との繋がりを大切にして、その生産者が育てた野菜や果物、加工食品などを提供しています。著名なシェフやパティシエが監修するパティスリーやベーカリー、レストランは地産地消を目指し、温泉施設に地中熱や排水熱を利活用するシステムを導入するなど、持続可能な地域の未来に貢献する考え方や仕組みが取り入れられているのも、本施設の大きな特徴となっています。

所在地:仙台市若林区藤塚字松の西33-3

電話番号:022-355-2181(代表)

定休日:不定休(店舗により異なります)

料金:

【藤塚の湯入浴料】

有料(詳細は施設のウェブサイトをご覧ください)

【貸切風呂利用料】

有料(詳細は施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:仙台市地下鉄東西線荒井駅から無料シャトルバスで約20分

HP:https://aquaignis-sendai.jp/

仙台市は――

宮城県のほぼ中央に位置し、人口100万人以上を有する東北地方の中心都市として発展してきました。大都市としての機能を持ちながらも、市内を流れる広瀬川やケヤキ並木といった美しい自然が豊かであり、「杜の都」とも呼ばれています。また市とその周辺には大学等の高等教育機関が数多くあり、「学都」としても知られています。東日本大震災では、仙台市東部沿岸地域が大きな津波の被害にあい、死者は923人(震災関連死を含む)、行方不明者は27人となり、住家被害は全壊が30,034棟、半壊が109,609棟に上りました。(※)

※ 出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

塩竈市津波防災センター

震災伝承関連施設

- 7

-

塩竈市津波防災センター

発災から7日間の記録(タペストリー)

操作しながら映像で学べる「知識の種」(3画面ディスプレイ)

塩竈市津波防災センターは、JR本塩釜駅から歩いて行ける塩釜港の岸壁沿いにあります。館内では、主に震災の発災から1週間に焦点を当て、市内の被害や出来事、得られた教訓を伝承し、防災意識を啓発し高める展示を行っています。

3画面ディスプレイを備えた「知識の種」は、ジョグダイヤルで操作しながら、地震後7日間の記録を映像で学べる再現装置です。また、実物展示で宮城海上保安部所属の巡視船「まつしま」の羅針盤機器があります。「まつしま」は、発災時刻に福島県相馬市の沖合約5kmの海上にあって、大津波に遭遇。押し寄せる大津波に船首を垂直に向け、幾重にも連なる10m超の大津波を乗り越えました。その時撮影された映像をディスプレイで疑似体験することができます。

塩竈市津波防災センターに隣接する「マリンゲート塩釜」は、塩竈観光のキーステーションです。松島の観光桟橋と結んで、松島湾の島々をめぐる「松島遊覧船」と、市内と浦戸諸島をつなぐ「市営汽船」の乗り場・案内所です。1階にはお土産品店のブースが並び、2階は塩竈の新鮮な料理を楽しめる飲食店街があります。3階の展望デッキからは、塩釜港に出入りする様々な船を見ることもできます。

所在地:塩竈市港町1丁目4-1

電話番号:022-794-7232

開館時間:9:00-17:00

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、毎月第二火曜日(第二火曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) ※他に臨時休業日があります

料金:無料

交通:JR仙石線本塩釜駅から徒歩約10分

三陸自動車道利府中IC.から車で約12分

HP:https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/9/2479.html

塩竈市は――

塩竈市は、松島湾に面し、外海に浦戸諸島(国特別名勝)があります。基幹産業は水産業で年間90億円前後の水揚高があり、特に生マグロは日本有数の水揚げ量です。また、かまぼこなど水産練り製品の生産高も日本有数で、海苔、カキなども特産品となっています。観光では、奥州一の宮「鹽竈(しおがま)神社」に年間95万人の参拝客が訪れるほか、浦戸諸島も海水浴やハイキング等でにぎわいます。

東日本大震災では、地震被害に加え、沿岸部や浦戸地区が津波により被災しました。浦戸地区では居住区域のほとんどが浸水して壊滅的な状況となり、水産業や水産加工場、港湾関連産業、浅海養殖漁業に甚大な被害が生じるなど、地域経済に深刻な影響を及ぼしました。

塩釜水産物仲卸市場

観光関連施設

- 8

-

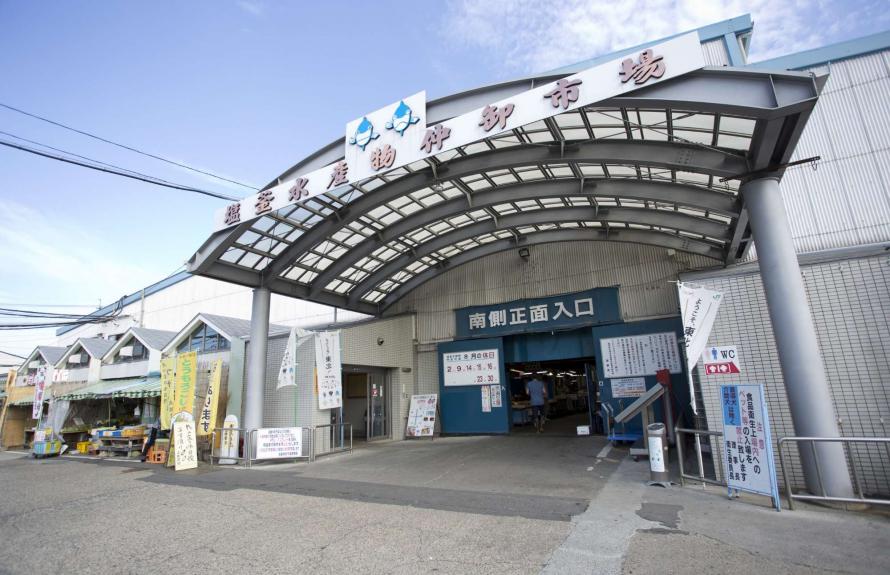

塩釜水産物仲卸市場

広い場内に、鮮魚や水産加工品などの専門店

観光客に大人気の「マイ海鮮丼」

近海生マグロで知られる塩釜漁港には、世界三大漁場のひとつと呼ばれる「三陸沖」の漁場から全国の漁船が水揚げに集まります。塩釜水産物仲卸市場は、早朝3時(日祝は午前6時)から午後1時(日祝は午後2時)まで、誰もが卸売価格で鮮魚や加工品などが購入でき、「仲卸市場」としては全国的にも珍しい施設です。

広い場内に、鮮魚や水産加工品などの専門店が約90店舗あり、毎日多くの人が訪れています。特に、マグロの中でも秋口から冬にかけて水揚げされる生鮮メバチマグロの上級品は、「三陸塩竈ひがしもの」のブランドで知られています。

市場内には最高鮮度の料理を味わえる市場食堂があるほか、餃子センターやラーメン店、カフェ、スイーツ店も出店しています。また、観光客に大人気なのが「マイ海鮮丼」。食べたい刺身など(パック詰めがあります)を選び、市場の奥にある「マイ海鮮丼コーナー」で、ごはんセットを注文したら、好きなように盛り付けて食べることができます。3~4名で行けば、豊富な海鮮のバリエーションが楽しめます。外にはバーベキューエリアもあり、エビや貝類を自分で焼くこともできます。

所在地:塩竈市新浜町1丁目20-74

電話番号:022-362-5518

開市時間:平日3:00-13:00 土曜3:00-14:00 日・祝日6:00-14:00

休館日:水曜日(臨時営業日があります)、年始・盆期間

料金:入場無料

交通:JR本塩釜駅から「しおなびバス」で約10分

マリンゲート塩釜などからも車で約10分

HP:https://www.nakaoroshi.or.jp/

塩竈市は――

塩竈市は、松島湾に面し、外海に浦戸諸島(国特別名勝)があります。基幹産業は水産業で年間90億円前後の水揚高があり、特に生マグロは日本有数の水揚げ量です。また、かまぼこなど水産練り製品の生産高も日本有数で、海苔、カキなども特産品となっています。観光では、奥州一の宮「鹽竈(しおがま)神社」に年間95万人の参拝客が訪れるほか、浦戸諸島も海水浴やハイキング等でにぎわいます。

東日本大震災では、地震被害に加え、沿岸部や浦戸地区が津波により被災しました。浦戸地区では居住区域のほとんどが浸水して壊滅的な状況となり、水産業や水産加工場、港湾関連産業、浅海養殖漁業に甚大な被害が生じるなど、地域経済に深刻な影響を及ぼしました。

多賀城市東日本大震災モニュメント

震災伝承関連施設

- 9

-

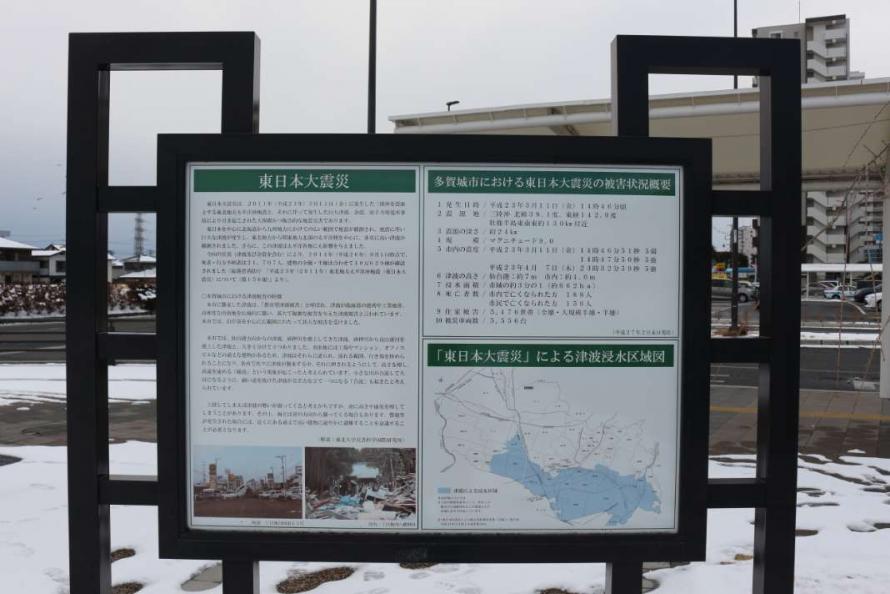

多賀城市東日本大震災モニュメント

隣接して設置された表示板

隣接して設置された表示板

ステンレスと御影石を使用した2つのアーチと力強くそびえる円柱で構成されたモニュメント。「犠牲者への追悼」「震災の経験から得た知恵や教訓の伝承」「減災への誓い」を目的に設置されました。重なり合う2つのアーチは、“途切れることなく、世代を超えて確実に記憶を伝承させていく”という力強い思いを表現。また多賀城市内を襲った津波の最大値と同じ4.6mの高さがある円柱は、東日本大震災の記憶の一部をそのスケールとデザインに表しています。

隣接して設置された表示板には「東日本大震災の概要」「多賀城市の被害状況」「津波浸水区域図」「モニュメントのデザインの説明」「減災都市宣言」を表示しています。市民のみならず、市外から訪れた人や震災を経験していない世代にも震災の記憶を伝え続けます。

所在地:多賀城市中央2丁目7番地内(多賀城駅前公園内)

電話番号: 022-368-1141(代表)(多賀城市総務部総務課秘書室)

料金:無料

交通:JR多賀城駅から徒歩約1分

HP:https://www.city.tagajo.miyagi.jp/hisho/kurashi/monument/monument.html

多賀城市は―

仙台市に隣接する多賀城市。日本の原風景を思わせる水田地帯、国道沿いに立ち並ぶ店舗の賑わい、阿武隈川河口から仙台沿岸、塩竈湾、東松島市沿岸を経て石巻市の旧北上川に至る国内最長の運河・貞山運河の美しい風景など、多彩な表情を持つまちです。また、多賀城の創建を刻む多賀城碑をはじめ、市内の広い範囲で縄文時代から近世に至る歴史遺産が多数所在しています。現在は多賀城創建1,300年にあたる2024年の公開に向けて、多賀城南門の復元工事が進行中です。(2023年3月現在)

震度5強を記録した東日本大震災では、仙台港で約7mの津波を観測。市内でも2〜4mの津波が襲い、市域の3分の1にあたる662 haが浸水しました。2021年には津波発生時に内陸部への避難路の役割も担う都市計画道路「清水沢多賀城線」「笠神八幡線」が開通しています。

松島町石田沢防災センター

震災伝承関連施設

- 10

-

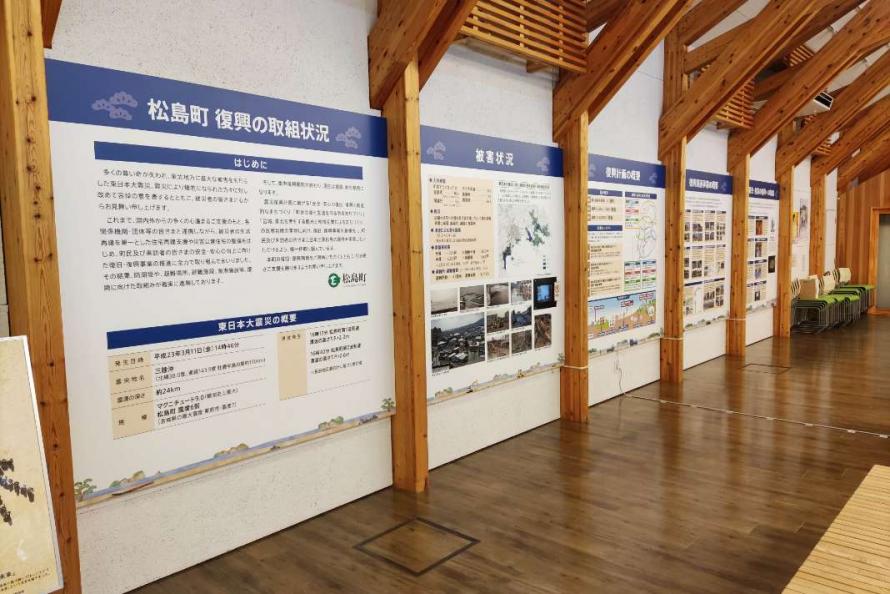

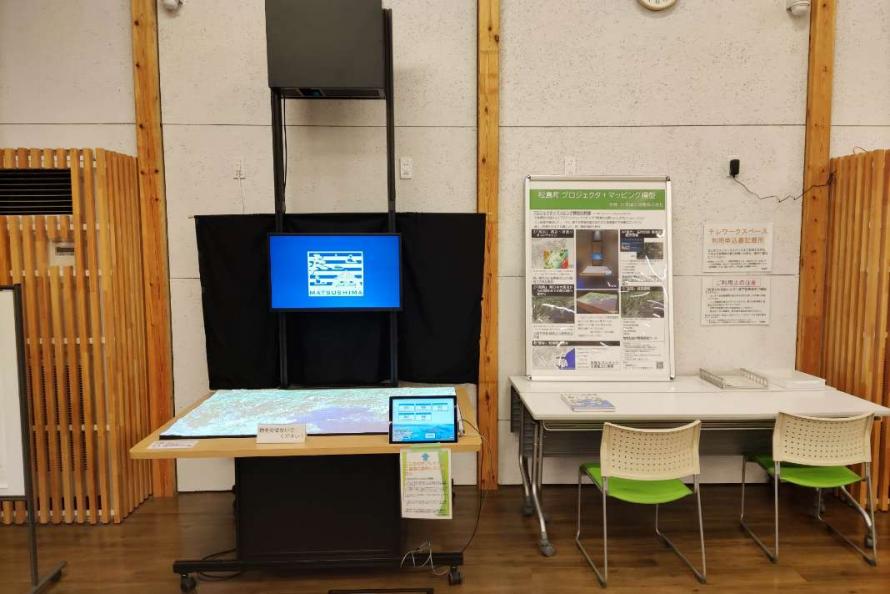

松島町石田沢防災センター

館内の展示コーナー(パネル)

館内の展示コーナー(映像)

松島町石田沢防災センターは、松島海岸の町並みと松島湾を望む高台に位置し、近くに、史跡「西行戻しの松」や素晴らしい眺望が楽しめる「白衣観音展望台」などがあります。市街地に近く、観光客が徒歩で避難することができ、通常時は無料の休憩所として、また防災に関する各種研修や防災まちづくりの啓蒙、啓発活動の拠点として利用されています。

瓦屋根や焼スギ板などを使用し、長さが70mもある「縁側空間」が特徴的で、特別名勝松島の景観に配慮した外観です。館内の展示コーナーでは、東日本大震災の被害状況や復旧・復興の歩みがパネルにまとめられています。施設内には450名が避難でき、防災行政無線や耐震性貯水槽、備蓄倉庫、自家発電装置も備えられた防災施設となっています。

所在地:宮城郡松島町松島字石田沢12-2

電話番号:022-354-5782

開館時間:9:00-17:00(11月~2月は9:00-16:00)

休館日:毎週水曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

料金:見学・休憩無料、研修・会議室等は有料(要予約、詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:JR仙石線松島海岸駅から徒歩約20分

JR仙石線松島海岸駅車で約5分

HP:https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,24662,57,184,html

松島町は―

松島湾と260余りの島々で形づくられる「松島」は、天橋立(京都府)、宮島(広島県)とともに、古くから日本を代表する景勝地であり、江戸時代・初期の書物「日本国事跡考」(林春斎著)により「卓越した三つの景観」として紹介されました。以来、今日まで世界的な観光地として親しまれています。国の特別名勝及び県立自然公園に指定され、国際観光モデル地区として観光施設の整備が進められています。松島町はこうした観光産業のほか、農業、漁業、商業も均衡をとって発展しており、町内各地には、瑞巌寺をはじめとした貴重な史跡文化遺産も多数残されています。

東日本大震災では、松島を構成する260余りの島々が津波の勢いを減衰したことで壊滅的な状態には至らなかったものの、地震や津波に伴う家屋の浸水や倒壊、ライフライン途絶などの被害を受けました。そのような状況の中、国内外から多くの支援を受け、町民一丸となって復興に向けて進み、震災1か月後の4月中旬には、観光施設や宿泊施設の営業が再開されました。

松島復興語り部クルーズ

震災伝承関連施設

- 11

-

松島遊覧 復興語り部クルーズ

語り部の様子

語り部の様子

日本三景・松島の遊覧船は松島発着の遊覧コースと松島⇄塩釜の発着地が別になる片道コースの2パターンがあり、どちらのコースも松島湾内の名勝と呼ばれる有名な島々をご覧いただけます。

また、語り部ガイドによる東日本大震災の「松島復興語り部クルーズ」では、震災時の様子や自身の被災体験、命や家族のありがたさ、自然への畏敬の念を持つことの大切さなどについての話を聞くことができます。

事前予約にて修学旅行、企業研修など各種団体様にご利用いただけます。

所在地:丸文松島汽船/宮城郡松島町松島字町内98-1(松島乗船)

/宮城県塩釜市港町1-4-1(塩釜乗船)

電話番号: 丸文松島汽船/022-354-3453

運休日:天候や波の状況でコース変更や運休する場合があります

料金:有料(詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:JR仙石線松島海岸駅から徒歩約7分

JR仙石線本塩釜駅から徒歩約10分

HP:https://www.marubun-kisen.com

松島町は―

松島湾と260余りの島々で形づくられる「松島」は、天橋立(京都府)、宮島(広島県)とともに、古くから日本を代表する景勝地であり、江戸時代・初期の書物「日本国事跡考」(林春斎著)により「卓越した三つの景観」として紹介されました。以来、今日まで世界的な観光地として親しまれています。国の特別名勝及び県立自然公園に指定され、国際観光モデル地区として観光施設の整備が進められています。松島町はこうした観光産業のほか、農業、漁業、商業も均衡をとって発展しており、町内各地には、瑞巌寺をはじめとした貴重な史跡文化遺産も多数残されています。

東日本大震災では、松島を構成する260余りの島々が津波の勢いを減衰したことで壊滅的な状態には至らなかったものの、地震や津波に伴う家屋の浸水や倒壊、ライフライン途絶などの被害を受けました。そのような状況の中、国内外から多くの支援を受け、町民一丸となって復興に向けて進み、震災1か月後の4月中旬には、観光施設や宿泊施設の営業が再開されました。

宮城県松島離宮

観光関連施設

- 12

-

宮城県松島離宮

松島湾を模した「離宮庭園」

最古の魚竜類「ウタツサウルス」の原寸大模型の展示

JR松島海岸駅から徒歩1分、2020年に旧松島水族館跡地に開業した観光商業施設です。外観に1913年に建設された「松島パークホテル」の十角三重塔(レツルタワー)を再現しています。松島湾を模した「離宮庭園」を囲むように、観光案内、飲食・物販店、体験施設、博物館などがならび、屋上では松島の景観を眺めながらバーベキューも楽しめます。

十角三重塔の中は階段で、明治以来の松島の写真が展示されているほか、博物館(東北大学学術資源研究公開センター、東北大学総合学術博物館・高嶋礼詩先生監修)では、松島湾の縄文時代からの歴史と、約2億5000万年前に生息していたウタツサウルス(現在の南三陸町館崎で最初の化石を発見)の原寸大模型などを見ることができます。

飲食・物販エリアには、海鮮グリルやおさしみ水族館、カキせんべい、スイーツ、バッグなどのお店のほか、歩いて6分ほどの別棟「松島離宮 海の駅」でも多彩な海の幸を味わうことができます。

多目的に使える「離宮ホール」では、「体験・学ぶ」をコンセプトとした体験型ワークショップが行われています。観光客に人気のこけしの絵付けのほか、カキ殻のジオラマ・アロマキャンドル・アクセサリー・グラスアート・万華鏡づくりなど30以上もの体験メニューがあります。また館外イベントとして、島めぐりや湾内カヤック体験なども用意されています。

所在地:宮城郡松島町松島字浪打浜18番地

電話番号:022-355-0330

営業時間:施設・店舗により異なります

休館日:なし(店舗により休業日あり)

料金:飲食・物販エリアへの入場は無料

離宮庭園や離宮博物館等の有料エリアへの入場及び各種体験は有料(詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:JR仙石線松島海岸駅から徒歩約1分

三陸自動車道松島海岸IC.から車で約10分

HP:https://rikyu-m.com/

松島町は―

松島湾と260余りの島々で形づくられる「松島」は、天橋立(京都府)、宮島(広島県)とともに、古くから日本を代表する景勝地であり、江戸時代・初期の書物「日本国事跡考」(林春斎著)により「卓越した三つの景観」として紹介されました。以来、今日まで世界的な観光地として親しまれています。国の特別名勝及び県立自然公園に指定され、国際観光モデル地区として観光施設の整備が進められています。松島町はこうした観光産業のほか、農業、漁業、商業も均衡をとって発展しており、町内各地には、瑞巌寺をはじめとした貴重な史跡文化遺産も多数残されています。

東日本大震災では、松島を構成する260余りの島々が津波の勢いを減衰したことで壊滅的な状態には至らなかったものの、地震や津波に伴う家屋の浸水や倒壊、ライフライン途絶などの被害を受けました。そのような状況の中、国内外から多くの支援を受け、町民一丸となって復興に向けて進み、震災1か月後の4月中旬には、観光施設や宿泊施設の営業が再開されました。

福浦橋

観光関連施設

- 13

-

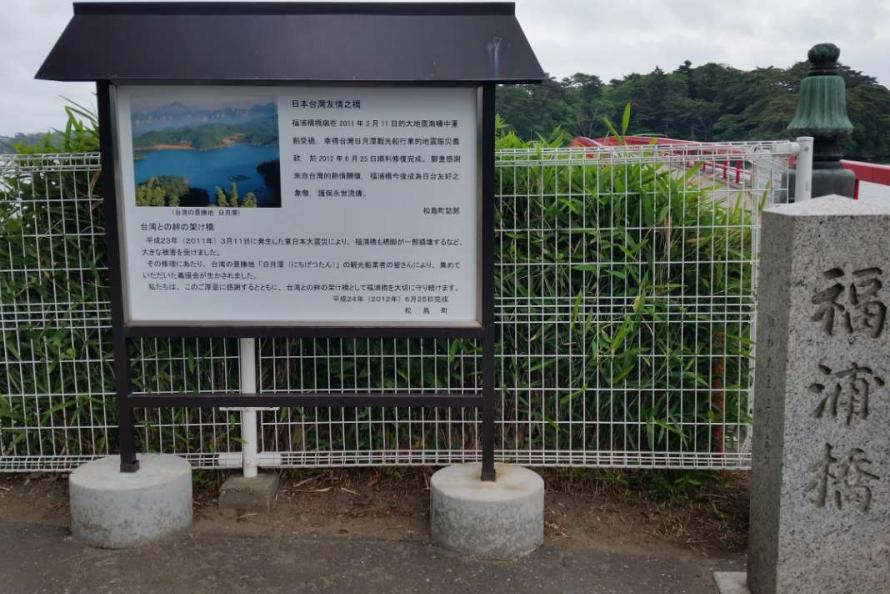

福浦橋

福浦橋ライトアップ

隣接して設置された表示板

松島湾に浮かぶ「福浦島」に歩いて渡れる「福浦橋」は、通称「出会い橋」とも呼ばれています。全長252mで、震災で橋脚の一部が損壊しましたが、その修理には台湾の「日月潭(にちげつたん)」の観光船業者の方々からの義援金が活かされました。通年で夕暮れ時からライトアップされ、美しい橋の姿が浮かび上がります(※満月とその前後3日間は消灯されます。)。

橋を渡った先には、県立公園「福浦島」があります。約6haの島内には300種類を超える植物が自生していて、説明板で草花や樹木について知ることができ、季節ごとに移り変わる姿が楽しめます。また弁天様が祀られたお堂や花壇、多目的広場のほか、見晴らし台もあり、松島湾の素晴らしい姿が一望できます。

所在地:宮城郡松島町松島字仙随39-1

電話番号:022-354-3457(カフェ・ベイランド)

通行時間:3月~10月8:30-17:00 11月~2月 8:30-16:30

休館日:なし

料金:有料(詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください)

交通:JR仙石線松島海岸駅から徒歩約15分

三陸自動車道松島海岸IC.から車で約10分

HP:http://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/8,8393,36,html

松島町は―

松島湾と260余りの島々で形づくられる「松島」は、天橋立(京都府)、宮島(広島県)とともに、古くから日本を代表する景勝地であり、江戸時代・初期の書物「日本国事跡考」(林春斎著)により「卓越した三つの景観」として紹介されました。以来、今日まで世界的な観光地として親しまれています。国の特別名勝及び県立自然公園に指定され、国際観光モデル地区として観光施設の整備が進められています。松島町はこうした観光産業のほか、農業、漁業、商業も均衡をとって発展しており、町内各地には、瑞巌寺をはじめとした貴重な史跡文化遺産も多数残されています。

東日本大震災では、松島を構成する260余りの島々が津波の勢いを減衰したことで壊滅的な状態には至らなかったものの、地震や津波に伴う家屋の浸水や倒壊、ライフライン途絶などの被害を受けました。そのような状況の中、国内外から多くの支援を受け、町民一丸となって復興に向けて進み、震災1か月後の4月中旬には、観光施設や宿泊施設の営業が再開されました。

SHICHINO RESORT

観光関連施設

- 14

-

SHICHINO RESORT(シチノリゾート)

併設のカフェ

宿泊施設

SHICHINO RESORTとは、2017年12月に七ヶ浜町の海辺にオープンした飲食店併設の宿泊施設。海を眺めながらゆったりと過ごせる時間を求め、県内外から多くの人が足を運んでいます。併設のカフェでは地元の食材を使ったピザやパスタ、ふんわりと軽い口当たりに焼き上げたパンケーキが好評。キッチン付きのコンドミニアムタイプなど4つの客室を備えた「SHICHINO HOTEL」では、爽やかな潮風を感じながら非日常を体験できるホテルとして、家族連れやカップル、友人同士など様々なシーンで利用されています。隣接する「うみの駅 七のや」も、地元で獲れた魚介類を味わうことができる評判のスポット。新鮮な海の幸で仕上げる定食や海鮮丼、浜焼きを提供するほか、お土産にぴったりな水産加工品も種類豊富に揃っています。

SHICHINO RESORT

所在地:宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下75-65

電話番号:022-349-7001

定休日:不定休

交通:JR多賀城駅から車で約15分

HP:https://shichinoresort.com/

七ヶ浜町は―

仙台市、多賀城市、塩竈市に隣接する七ヶ浜町は、三方を海に囲まれた太平洋沿岸に位置する東北・北海道一小さな町です。七ヶ浜の名は、海沿いに湊浜、松ヶ浜、菖蒲田浜、花渕浜、吉田浜、代ヶ崎浜、東宮浜の7つの浜があることが由来です。それぞれの浜に美しい風景があり、地元の人々をはじめ、海水浴やマリンスポーツ、釣りを楽しむ人に愛されている場所です。

東日本大震災では、海や運河に面した地区のほとんどが津波による被害を受け、特に、松ヶ浜、菖蒲田浜、花渕浜では10mを超える大津波が襲来し、甚大な被害をもたらしました。この津波等により79人(震災関連死を含む)が亡くなり、住家被害は全壊が674棟、半壊が650棟に上りました。(※)2020年3月、菖蒲田浜の眺望崎に復興の象徴として、メモリアルモニュメント「虹のむこう」が建てられました。太平洋を見つめる母と子の姿が、震災の記憶を後世へ伝えています。

※出典:東日本大震災における被害状況 令和4年9月30日現在(宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課)

青空広がる夏の馬の背

観光関連施設

- 15

-

馬の背

朝日と馬の背

雪化粧の馬の背

「馬の背」は、瑞巌寺や五大堂など松島中心部から国道45号線を車で5分ほど南下した利府町浜田地区にあり、波が長い時間をかけて浸食したことにより、陸から海に約250m突き出たその形は、“天然の桟橋”とも言われ、自然が生み出す雄大な美しさを教えてくれます。生い茂る松をくぐり抜けるようにして突端までたどり着くと、小さな島々が点々と浮かぶ風光明媚な松島湾の光景と、心地よい海風を楽しむことができます。対岸に見える馬の背より一回り小さな「子馬」の姿と合わせ、松島の隠れた名所を堪能できる場所です。 なお、「馬の背」への道中は、未舗装のため足元が悪く、入口から先端まで約10分かかるため、散策する際には動きやすい服装や靴でお越しください。

所在地:宮城郡利府町赤沼櫃ケ沢

電話番号: 022-356-3678(利府町観光協会 平日10:00-16:00)

料金:入場無料

交通:JR陸前浜田駅より徒歩で約20分

HP :https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyoseisaku/hisyo/1/4290.html

利府町はー

宮城県の中部に位置し、約36,000人の人々が暮らす利府町。表松島の海や特産の利府梨など豊富な地域資源を有し、都市と自然が調和した暮らしやすい町です。仙台都心部から松島町をつなぐ主要道路が町内を通り、東北屈指の大型商業施設があることから仙台都市圏のベッドタウンとして人気があるのも特徴です。

震度6弱を記録した東日本大震災では12人が亡くなり、4人が重症を負いました。津波は漁船の沈没や養殖施設の流出、カキ処理場の破損をもたらし、沿岸部にある浜田地区と須賀地区では床上・床下合わせて59棟が浸水の被害にあいました。(※)さらに大きな揺れにより約4,700棟の建物が一部損壊以上の被害を受け、道路では184カ所もの地点で亀裂や段差が発生しました。

(※)出典:利府町 総務部危機対策課 2020年3月25日

紫色に輝く古代米

グルメ

- 16

-

多賀城グルメブランド「しろのむらさき」

黒に近い紫色

古代米を使用した「さくら米粥」などのランチ

古くから米を作付けしていた多賀城市。その歴史的背景を受け、現在市内の生産者によって稲の原種に近いといわれる古代米が栽培されています。紫色に美しく輝く古代米は、プチプチとした食感ともっちりとした食べ応えが特徴。さらにミネラルやビタミン、ポリフェノールの一種であるアントシアニンなどの栄養素が含まれていることから、美容や健康を気遣う人々を中心に評判を呼んでいます。そんな多賀城市の特産品である古代米を使用した「史都多賀城」のグルメブランドの総称を「しろのむらさき」と呼んでいます。

現在多賀城市内にある飲食店やカフェでは、古代米を使用したパンや麺料理、スイーツを提供しています。そのほか、スーパーや農産物直売所ではお酒や古代米のパックを販売中です。どの商品にも、多賀城の歴史と古代米のおいしさを引き出す創意工夫が込められています。

お問合わせ先:多賀城市観光協会

所在地:多賀城市中央2丁目7-1

電話番号:022-364-5901

定休日:年末年始(12月29日〜翌年1月3日)※開所時間10:00-16:00

交通:JR多賀城駅構内

HP:https://www.tagakan.jp/

※飲食店の情報については多賀城市観光協会HPにて確認

多賀城市は―

仙台市に隣接する多賀城市。日本の原風景を思わせる水田地帯、国道沿いに立ち並ぶ店舗の賑わい、阿武隈川河口から仙台沿岸、塩竈湾、東松島市沿岸を経て石巻市の旧北上川に至る国内最長の運河・貞山運河の美しい風景など、多彩な表情を持つまちです。また、多賀城の創建を刻む多賀城碑をはじめ、市内の広い範囲で縄文時代から近世に至る歴史遺産が多数所在しています。現在は多賀城創建1,300年にあたる2024年の公開に向けて、多賀城南門の復元工事が進行中です。(2023年3月現在)

震度5強を記録した東日本大震災では、仙台港で約7mの津波を観測。市内でも2〜4mの津波が襲い、市域の3分の1にあたる662 haが浸水しました。2021年には津波発生時に内陸部への避難路の役割も担う都市計画道路「清水沢多賀城線」「笠神八幡線」が開通しています。

みなと塩竈海保カレー3種

グルメ

- 17

-

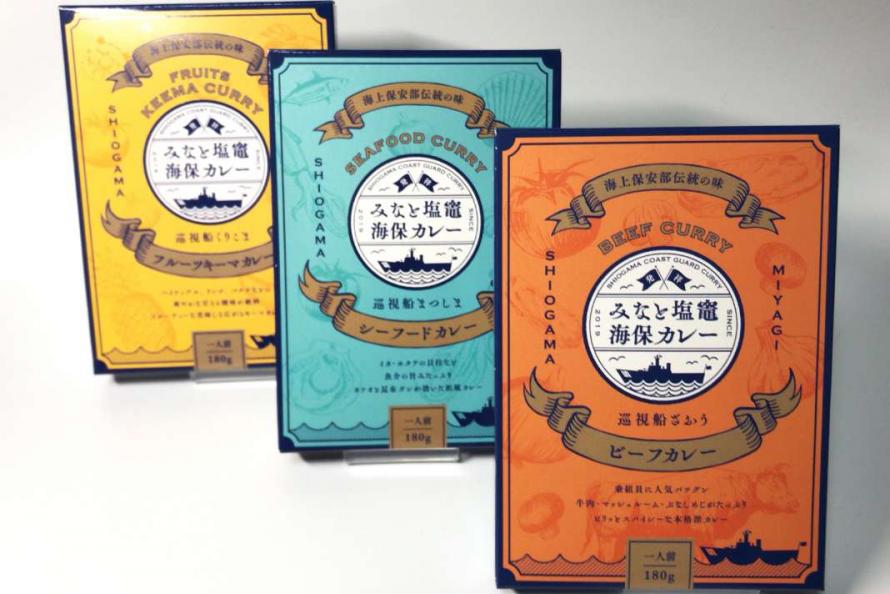

塩竈市「みなと海保カレー」

レトルトカレー

カレーせんべい

塩竈市にある宮城海上保安部。その船艇には、“入港日にはカレーを食べる”という伝統と、各船の料理長によって代々引き継がれてきたカレーのレシピがあります。そのカレーの味わいを手軽に楽しめるのが「みなと塩竈海保カレー」です。宮城海上保安部の協力のもと、巡視船で提供している味わいが忠実に再現され、市内8店舗で食べることができます。レトルトカレーも開発され、大きく切った牛肉にたっぷりのキノコを合わせたビーフカレー「巡視船ざおう」、カツオとコンブの旨味が味の決め手となっている和風シーフードカレー「巡視船まつしま」、バナナやキウイ、パイナップル、りんごなどフルーツの甘さが溶け込んだフルーツキーマカレー「巡視船くりこま」の3種をラインナップ。さらにせんべいやパイ、クッキーが開発され、中でも「海保カレーせんべい」は「第8回新東北みやげコンテスト」で入賞を果たしました。

問い合わせ先:塩釜商工会議所

所在地:塩竈市港町1丁目6-20

電話番号:022-367-5111

定休日:土・日・祝日

交通:JR本塩釜駅から徒歩約10分

HP:http://www.shiogamacci.jp/index.html

※飲食店については塩釜商工会議所HPにて要確認

塩竈市は――

塩竈市は、松島湾に面し、外海に浦戸諸島(国特別名勝)があります。基幹産業は水産業で年間90億円前後の水揚高があり、特に生マグロは日本有数の水揚げ量です。また、かまぼこなど水産練り製品の生産高も日本有数で、海苔、カキなども特産品となっています。観光では、奥州一の宮「鹽竈(しおがま)神社」に年間95万人の参拝客が訪れるほか、浦戸諸島も海水浴やハイキング等でにぎわいます。

東日本大震災では、地震被害に加え、沿岸部や浦戸地区が津波により被災しました。浦戸地区では居住区域のほとんどが浸水して壊滅的な状況となり、水産業や水産加工場、港湾関連産業、浅海養殖漁業に甚大な被害が生じるなど、地域経済に深刻な影響を及ぼしました。

一皿に塩竈がまるごとぎっしり

グルメ

- 18

-

塩竈市「寿司」

新鮮な魚介類を使ったネタ

海の幸を一皿

豊かな漁場を抱える塩竈市には、たくさんの寿司店があります。米どころ宮城のお米と、三陸沖の四季折々の新鮮な魚介類を使ったネタが堪能できます。生マグロは全国でも有数の漁獲高を誇り、中でも、9月~12月に水揚げされるメバチマグロは「三陸塩竈ひがしもの」としてブランド化されています。

問い合わせ先:塩竈市観光物産協会

電話番号:022-362-2525

塩竈市は――

塩竈市は、松島湾に面し、外海に浦戸諸島(国特別名勝)があります。基幹産業は水産業で年間90億円前後の水揚高があり、特に生マグロは日本有数の水揚げ量です。また、かまぼこなど水産練り製品の生産高も日本有数で、海苔、カキなども特産品となっています。観光では、奥州一の宮「鹽竈(しおがま)神社」に年間95万人の参拝客が訪れるほか、浦戸諸島も海水浴やハイキング等でにぎわいます。

東日本大震災では、地震被害に加え、沿岸部や浦戸地区が津波により被災しました。浦戸地区では居住区域のほとんどが浸水して壊滅的な状況となり、水産業や水産加工場、港湾関連産業、浅海養殖漁業に甚大な被害が生じるなど、地域経済に深刻な影響を及ぼしました。