ここから本文です。

斑点米カメムシ類の発生状況と防除対策

目次

- 宮城県における斑点米カメムシ類の発生状況及び防除の概要

- 宮城県における斑点米カメムシ類の主要種

- 斑点米の種類

- 斑点米の被害が出やすい条件

- アカスジカスミカメの発生生態と防除対策

- トピックス「着色粒の検査等級基準」

1.宮城県における斑点米カメムシ類の発生状況及び防除の概要

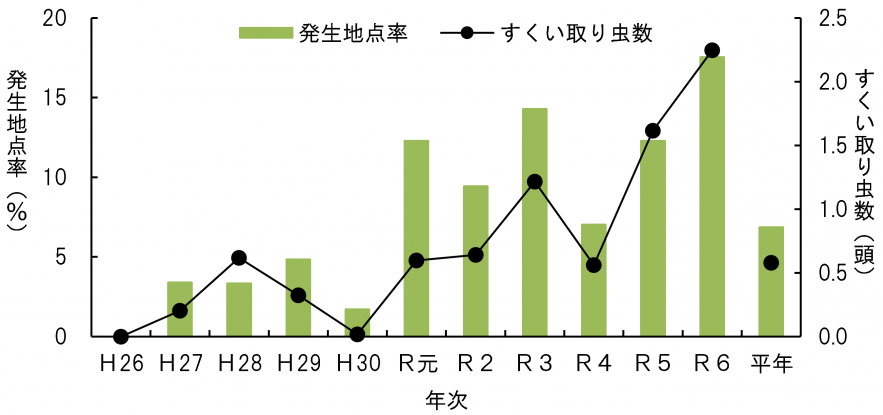

発生状況

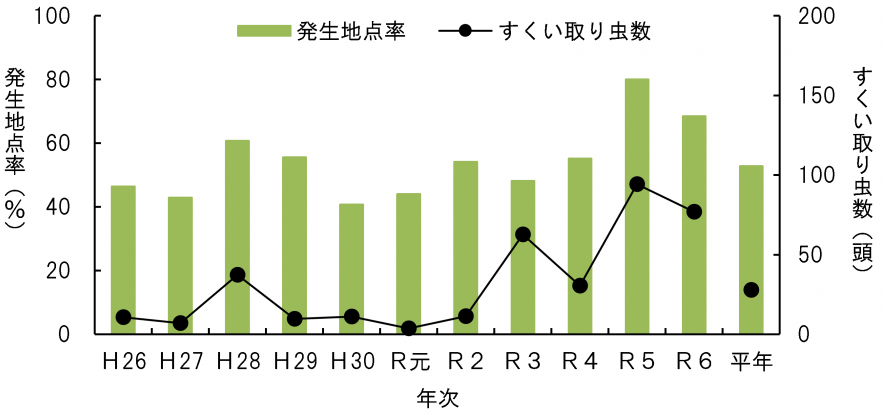

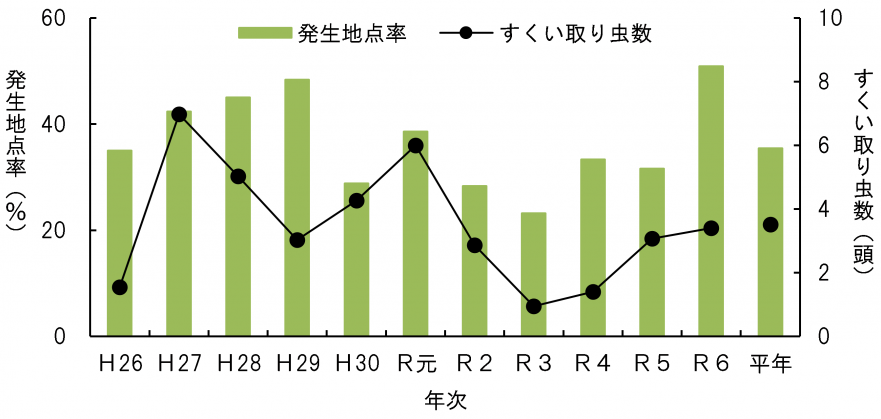

7月中旬の周辺草地におけるすくい取り調査(※)では、宮城県の主要種であるアカスジカスミカメ成虫の発生地点率及びすくい取り虫数は、年次変動がありますが、近年微増傾向となっています。特にすくい取り虫数は、令和2年以降増加傾向が強くなっています(図1)。

8月中旬の水田におけるすくい取り調査では、発生地点率は40%前後でほぼ横ばい、すくい取り虫数は年次変動があるが、令和3年以降、再び増加傾向となっています(図2)。

(※)すくい取り調査とは柄長1m、36cm径の捕虫網を20回振って虫をすくい取る調査方法。発生地点率は巡回調査ほ場のうち発生ほ場の割合、すくい取り虫数は全地点の捕獲虫数の平均値。

図1 草地におけるアカスジカスミカメ成虫の発生地点率及びすくい取り虫数の年次推移(7月中旬)

※病害虫防除所巡回調査ほ場におけるすくい取り調査

平年:過去10か年平均

図2 水田におけるアカスジカスミカメ成虫の発生地点率及びすくい取り虫数の年次推移(8月中旬)

※病害虫防除所巡回調査ほ場におけるすくい取り調査

平年:過去10か年平均

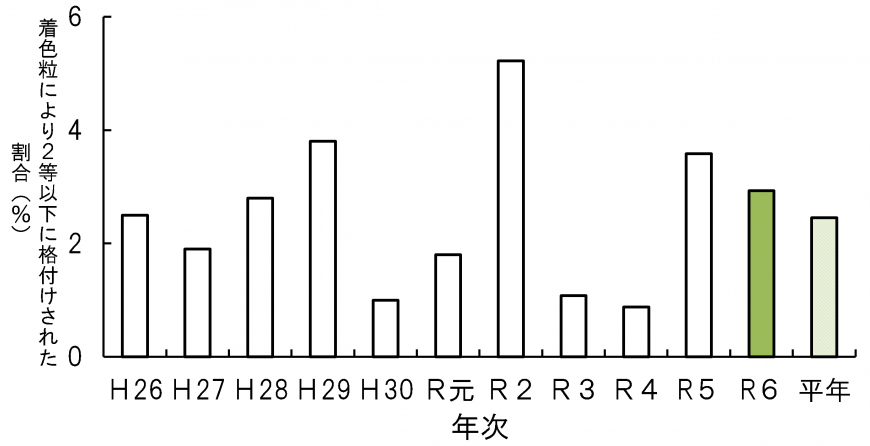

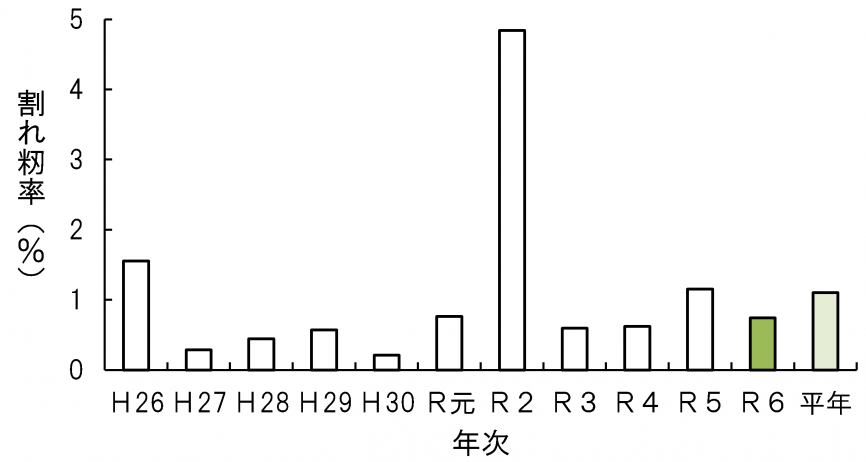

令和6年産米の着色粒により2等以下に格付けされた割合は平年並でした(図3)。また、病害虫防除所巡回調査ほ場における50穂抽出調査では、割れ籾率は平年並でした(図4)。

図3 着色粒により2等以下に格付けされた割合の年次推移(宮城県)

※東北農政局公表(確定値、令和6年産は令和6年10月末現在の速報値)による

落等率は総検査数量に対する割合

平年:過去10か年平均

図4 割れ籾率の年次推移

※病害虫防除所巡回調査ほ場における50穂抽出調査、平年:過去10か年平均

防除の概要

発生源対策として、水田周辺の牧草地、雑草地、畦畔の草刈りがカメムシ類の密度抑制に有効です。

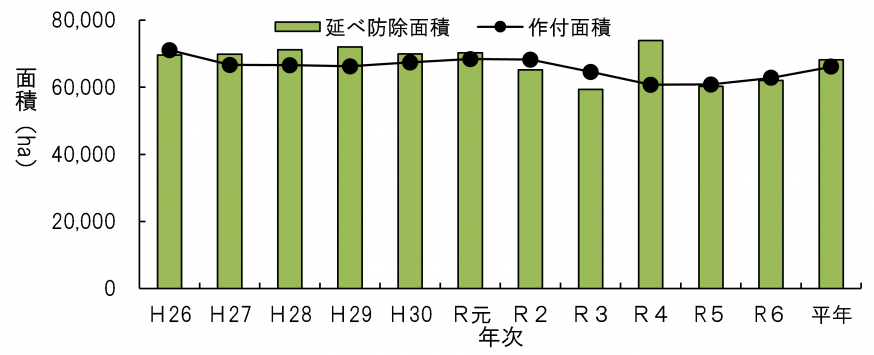

薬剤防除は、主に出穂期以降に実施されています。延べ防除面積は、平成26年以降ほぼ横ばいとなっています(図5)。

図5 斑点米カメムシ類の延べ防除面積の年次推移

※延べ防除面積は農薬流通量からの推定値

水稲作付面積は東北農政局統計部より参照

平年:過去10か年平均

2.宮城県における斑点米カメムシ類の主要種

斑点米カメムシ類の主要種

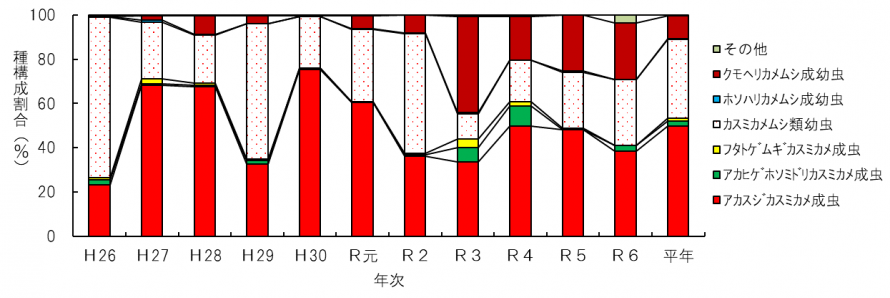

宮城県内で発生がみられる主要種はアカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、フタトゲムギカスミカメ、ホソハリカメムシ及びクモヘリカメムシであり、アカスジカスミカメが最重要種となっています(図6)。

また、大型の斑点米カメムシであるクモヘリカメムシは生息域の拡大傾向が認められており、令和3年以降、本田のすくい取り調査における本虫の割合が増加しています(図7)。

※普及に移す技術第92号参考資料15「発生源における斑点米カメムシ類の発生実態」(PDF:232KB)

※普及に移す技術第92号参考資料16「クモヘリカメムシの発生生態」(PDF:399KB)

※普及に移す技術第97号指導活用技術11「クモヘリカメムシの分布域の拡大と防除対策」(PDF:526KB)

図6 水田における斑点米カメムシ類種別構成割合の年次推移(8月中旬)

※病害虫防除所巡回調査ほ場におけるすくい取り調査、平年:過去10か年平均

カスミカメムシ類幼虫のほとんどはアカスジカスミカメの幼虫と考えられる

図7 クモヘリカメムシの発生地点率及びすくい取り虫数の年次推移(8月中旬)

※病害虫防除所巡回調査ほ場におけるすくい取り調査、平年:過去10か年平均

主な斑点米カメムシ類の種類

| アカスジカスミカメ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | フタトゲムギカスミカメ |

|---|---|---|

|

体長4.6~6mm 宮城県の斑点米カメムシ類の最重要種 体色はやや光沢がある黄緑色 前翅会合部に橙赤色の太い縦条をもち、触角と腿節も赤い |

体長4.5~6.4mm 体型は細長い 体色は淡緑色で触角は赤色 |

体長6.8~8mm 体色は緑色の個体と淡褐色の個体がいる 後腿節先端付近に大小2本のトゲをもつ |

| クモヘリカメムシ | ホソハリカメムシ |

|---|---|

|

体長15~17mm 体型は大型で細身 体色は緑色だが、死後は黄褐色に変色する 宮城県では主に県南部に分布するが、令和2年に県北東部でも確認された。 |

体長9~11mm 体色は黄褐色 前胸背の両角は側方に突出し、針状にとがる |

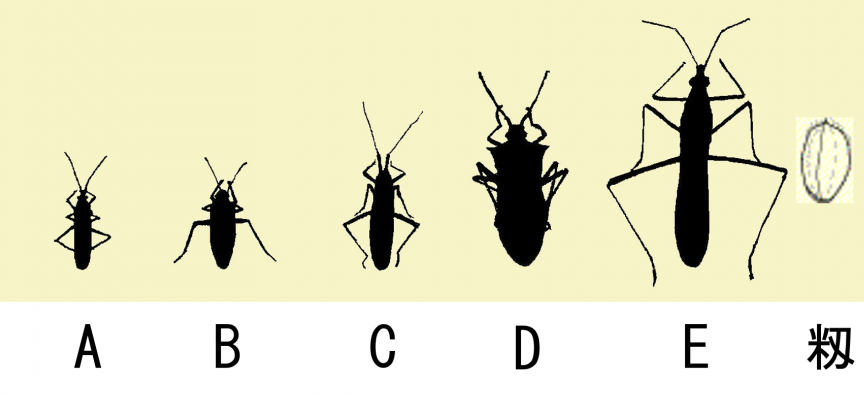

カメムシサイズ比較

- A:アカヒゲホソミドリカスミカメ

- B:アカスジカスミカメ

- C:フタトゲムギカスミカメ

- D:ホソハリカメムシ

- E:クモヘリカメムシ

3.斑点米の種類

斑点米は、カメムシ類が水稲の籾に口針を突き刺し、吸汁加害することにより発生します。斑点米における黒変は、カメムシの吸汁加害で生じた傷口から細菌類が侵入して変色したものです。

宮城県で見られる斑点米には下の写真のように頂部加害型、側部加害型,無差別加害型の3つの型があります。

本県で発生量の多いカスミカメムシ類は、籾のふ先を選択して穿孔するため、主に頂部加害型の斑点米を形成します(下図参照)。

| 頂部加害型 | 側部加害型 | 無差別加害型 | |

|---|---|---|---|

|

|

頂部+くさび型 |

|

|

|

加害部位 内外穎の頂部の隙間や組織の柔らかい「ふ先」から口針を挿入して吸汁するため子実粒先端に被害が現れます。また、くさびを生じることもあります。 |

加害部位 籾の内外穎の縫合部の隙間から口針を挿入して吸汁するため側部に被害が現れます。 |

加害部位 口器が強い大型のカメムシ類は内外穎のどの部分からでも穎を貫通して吸汁するため、子実粒のいたるところに被害が現れます。 |

|

斑点米と間違えやすい他の着色米について

カメムシ類以外の害虫や糸状菌によって下の写真のように子実粒に斑点が形成されることがあります。通常、その被害はカメムシ類によるものより大きくはなりません。

| くさび米 | 腹黒米 |

|---|---|

|

|

|

くさびのみは斑点米ではありません。 |

糸状菌(Trichoconiellapadwickii)により、子実粒の腹部に黒色の斑点が生じます。被害粒を湿室に置いておくと菌糸が生じます。 |

4.斑点米の被害が出やすい条件

水稲出穂日が早まり、斑点米カメムシ類の発生盛期との間隔が近くなった場合

通常、本県の主要品種である「ひとめぼれ」の出穂期は8月上旬頃ですが、気象条件により出穂が早くなった場合、アカスジカスミカメの第1世代発生盛期(7月下旬頃)との間隔が近くなり、本田侵入量が増加することにより、斑点米の発生が増大する危険性が考えられます。

周辺に牧草地や雑草地などの繁殖源がある場合

斑点米カメムシ類は、イネが出穂する前は牧草地や雑草地に生息しており、イネが出穂すると水田に侵入します。したがって、水田の周辺に牧草地や雑草地などがあるとカメムシ類の水田への侵入が多くなり、斑点米の被害も多くなります。

イネの出穂や登熟が遅延した場合

出穂前後や登熟期間前半に低温や少照が続き、出穂がばらついたり、登熟が長引くような条件下では、カメムシ類の加害期間が長引き、被害が多くなると考えられます。

割れ籾が多発した場合

アカスジカスミカメやアカヒゲホソミドリカスミカメなどのカスミカメムシ類は、割れ籾が発生した場合には籾の開いた部分を加害するので、側部加害型の斑点米が多くなります。

割れ籾は、7月(幼穂形成期)の低温や日照不足によって籾が小さくなり、8月(登熟期)に高温の影響で登熟が急激に進むことで発生しやすくなります。したがって、冷害年や7月と8月の気温較差が大きい年は注意が必要です。

水田雑草が多発した場合

水田雑草のイヌホタルイやヒエ等は、水稲の出穂前から穂をつけます。アカスジカスミカメはこれらの雑草の穂に産卵して水田内で増殖するため、水田雑草が多発しているほ場では斑点米被害がより多くなる危険があります。

イヌホタルイの穂に寄ってきたアカスジカスミカメ

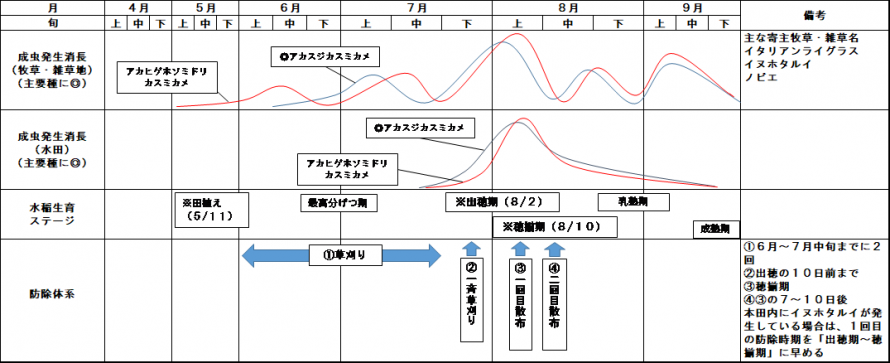

5.アカスジカスミカメの発生生態と防除対策

アカスジカスミカメの発生生態

宮城県の主要種であるアカスジカスミカメは、卵で越冬し、春にふ化して幼虫となり、5回脱皮を繰り返した後成虫になります。卵越冬して発生する世代を越冬世代、越冬世代成虫が産卵し、その卵から発生した世代を第1世代と呼称し、その後同様に第2世代、第3世代と繰り返します。秋になり日長が短くなると、メヒシバなどのイネ科雑草の穂に休眠卵を産んで越冬に備えます。

アカスジカスミカメは、イタリアンライグラス、イヌホタルイ、ノビエなどの牧草地や雑草地で繁殖し、出穂期になると第1~2世代成虫が水田へ侵入して斑点米を発生させます。

アカスジカスミカメ成虫の発生消長と防除体系(模式図)

注)水稲生育ステージの日付は平年値、みやぎ米推進課ホームページより参照。

アカスジカスミカメの防除対策

1.水田雑草防除

初中期除草を確実に実施し、アカスジカスミカメの水田への侵入及び斑点米被害を助長するイヌホタルイ、ノビエなどを水田内に残さないないようにします。

※普及に移す技術第81号参考資料「イヌホタルイの発生がアカスジカスミカメ被害に及ぼす影響」(PDF:495KB)

※普及に移す技術第97号指導活用技術12「中後期除草剤による雑草防除が及ぼすアカスジカスミカメの密度抑制効果」

イヌホタルイではスルホンウレア系除草剤抵抗性が発現している可能性があるので、前年除草効果が低かったほ場では除草剤の選択に留意します。

ほ場に残ったイヌホタルイ等は、穂が出る前の7月上旬までに除草を行います。

6月下旬以降の追加除草の要否判断については以下を参照ください。

※普及に移す技術第88号普及技術「イヌホタルイ発生量に基づく斑点米被害リスク評価」(PDF:224KB)

2.水田周辺の対策

水田周辺の牧草地は、アカスジカスミカメの密度を低くするため、幼虫主体の時期である7月中旬までに刈り取りを行います。

※普及に移す技術第81号参考資料「斑点米カメムシ類の繁殖地におけるイネ科植物刈り取りによる増殖抑制効果」(PDF:418KB)

※普及に移す技術第82号参考資料「アカスジカスミカメの繁殖地の草刈りによる斑点米被害の抑制」(PDF:240KB)

畦畔は、雑草の穂が出ないように管理します。

水稲の出穂10日前までに畦畔の草刈りを終えると、斑点米カメムシ類の水田への侵入を軽減できます。

3.薬剤防除

薬剤防除は、水稲の「穂揃期」と「その7~10日後」の2回防除が基本です。

水田内にイヌホタルイが残草している場合は、1回目の防除を「出穂始~穂揃期」に早めます。

※普及に移す技術第83号参考資料「イヌホタルイ発生水田におけるアカスジカスミカメの防除適期」(PDF:181KB)

薬剤では、ジノテフラン液剤、スルホキサフロル水和剤およびエチプロール水和剤のアカスジカスミカメ及び斑点米に対する抑制効果が高いことが報告されています。

※普及に移す技術第93号参考資料「アカスジカスミカメの多発条件下における殺虫剤による茎葉散布処理の効果」(PDF:347KB)

※普及に移す技術第94号参考資料「アカスジカスミカメの多発条件下における殺虫剤による茎葉散布処理の効果(追補)」(PDF:316KB)

6.トピックス「着色粒の検査等級基準」

斑点米の許容限度を超えると米の等級が低下し、生産者の所得にも影響します。

斑点米は着色粒に分類され、着色粒が1,000粒に2粒以上入っていれば1等米から2等米に落ちてしまいます。

すし1貫が約500粒ですので、ちょうど斑点米が1粒入っているだけで、格付けが下がることになります。

品質の高い米を生産するためにも斑点米の混入には十分注意しましょう。

| 等級 | 1等 | 2等 | 3等 |

|---|---|---|---|

| 混入最高限度(%) | 0.1 | 0.3 | 0.7 |

お米の1,000粒の目安は、にぎりすし2貫位です。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 栗原農業改良普及センター

- 仙台農業改良普及センター

- 生育情報(水稲・大豆・麦類)

- 気仙沼農業改良普及センター

- 病害虫ライブラリー

- 病害虫発生予察情報

- 【スマート農業】営農管理・栽培支援システム導入セミナーを開催します

- 雑草解説(稲作)

- 生育情報(水稲・大豆・麦類)

- 大崎農業改良普及センター

- 令和7年度宮城県農林産物品評会(うるち玄米)の結果

- いしのまき普及センター通信

- 宮城県亘理農業改良普及センター

- 県内への侵入を警戒している病害虫

- 令和5年度の農業普及現地活動情報

- 普及活動検討会

- みやぎの雑草防除ポータル

- 雑草解説(大豆)

- 雑草解説(麦類)

- 令和6年度提供情報まとめ

- みやぎのスマート農業

- みやぎスマート農業通信

- 葉いもち感染好適条件の出現状況(BLASTAM)

- 仙南地域(白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡)の農産物直売所

- 侵入調査事業

- 農作物等の技術対策情報

- 過去に発表した特殊報

- みやぎスマート農業(水田作)活用の手引き

- 「グリーンな栽培体系への転換サポート事業」たまねぎ栽培に関する動画について

- 斑点米カメムシ類の発生状況と防除対策

- 雑草防除にかかわる「普及に移す技術」

- 侵入調査事業

- 農薬販売を新しく始める方、届出内容に変更が生じた方

- みやぎスマート農業推進ネットワーク

- みやぎアグリテックアドバイザー派遣

- 令和5年度麦わらぼうし

- 令和5年度稲作技術情報

- 宮城県加工用ばれいしょ優良生産者表彰について

- りんご及びなしにおける中国産花粉の輸入停止に伴う花粉確保について

- 産直市場みんな野

- 令和4年産柿栽培技術情報

- 令和5年産果樹情報

- みやぎ環境制御技術交流ネットワーク設立について

- ベコ屋の洋ちゃん・新鮮野菜の100円ショップ

- 村上直売所

- ございん市

- 村田町物産交流センター

- お羽山さん農産物直売所

- みでがいん

- 産直会「愛菜」