ここから本文です。

2024年発掘調査情報

発掘調査

北小松遺跡

所在地

大崎市田尻小松明神

調査原因

重要遺跡確認調査

調査期間

令和6年10月23日~11月26日

調査主体

宮城県教育委員会

調査面積

約200平方メートル

調査概要

北小松遺跡は、縄文時代初め頃から弥生時代初め頃にかけて営まれた遺跡です。今から3000〜2500年前の縄文時代終わり頃から弥生時代初め頃には、多数の建物跡や墓域、大規模なゴミ捨て場がつくられました。当時は遺跡の西側に大きな沼地が広がっており、その周囲には同時代の集落が点在していました。北小松遺跡はそうした集落のなかで拠点的なものであったと考えられます。

北小松遺跡は、この地域の歴史を考える上で欠かせない重要な遺跡です。県教育委員会では、遺跡の全容を解明するため継続的に調査を行っていく計画で、今回の調査はその第1回目にあたります。過去に行われた調査は主に低地部に限られていたことから、今回は丘陵部の状況を確認する調査を行いました。調査地点は現在水田となっていますが、本来はなだらかな南西斜面であったと見られます。

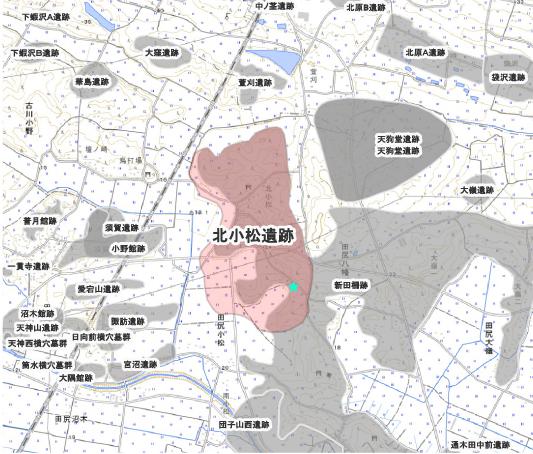

図1遺跡と調査区の位置

写真1北小松遺跡の遠景と今回の調査区

写真奥の水田が北小松遺跡の中心的な範囲で、中央手前の少し高い部分が今回の調査区です。

斜面の上側に1区、下側に2区を設定しました。3区では縄文時代晩期の土坑墓2基以上、ゴミ捨て場とみられる遺物包含層1か所、時期不明の小穴10基以上を確認しました。1区では奈良・平安時代や鎌倉時代の可能性がある溝跡や土坑などが分布し、縄文時代の遺構はこの地点までは広がらないことが分かりました。

写真2土坑墓

土坑墓は穴を掘りヒトを土葬した跡です。口を下にして置かれた鉢形の土器や赤色の顔料が残っていました。土器は遺体の頭部や曲げた膝の上に被せられたもの、顔料は遺体の一部に撒かれたものと考えられます。

写真3捨て場からの遺物出土の様子

ゴミ捨て場は斜面にゴミを捨て続けた結果形成されたもので、今回は浅い鉢形の土器や壺、急須のような土器の注ぎ口などが出土しています。なお、土坑墓はゴミ捨て場が形成された後に作られています。

調査成果

これまでの調査から、今回の調査地点の下方の低地部には大規模なゴミ捨て場や建物群、飼いイヌの墓が分布することが分かっていました。今回の調査により、丘陵上にヒトの墓域が存在すること、ゴミ捨て場が丘陵斜面部まで広がっているとみられることがわかりました。11月23日には現地説明会を開催し、60名を超える方々に調査の様子をみていただきました。当日の配布資料は、下記のリンクからダウンロードすることができます。

来年度以降の継続的な調査で、北小松遺跡の全容を明らかにしたいと考えています。

(著作権は宮城県が保有しておりますので、二次配布・無断転載は禁じられています)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています