ここから本文です。

関連遺跡データ

下伊場野窯跡群の調査(平成5年)

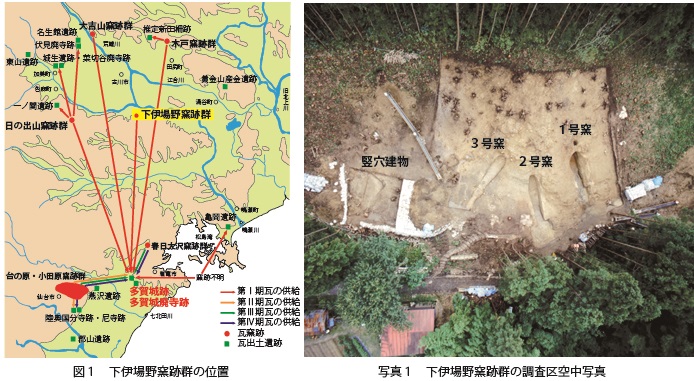

下伊場野窯跡群は、大崎市の旧松山町と旧三本木町の境界付近に所在する窯跡群です。大崎平野の南側を画する大松沢丘陵に立地し、多賀城跡からは北へ直線距離で約23kmあります。多賀城創建期の中で最も古いとされる軒丸瓦が採集され、創建期の瓦生産を解明するうえで重要と考えられたことから、平成5年に当研究所が三本木町・松山町・古窯跡研究会の協力を得て発掘調査を実施しました。遺跡はA~Cの3地点に分かれ、発掘調査したA地点は、標高30~40mの丘陵北西斜面です。

調査の結果、3基の地下式窖窯(あながま)と1棟の竪穴建物を発見しました(写真1)。1~3号窯は約5m間隔で並んでおり、1・2号窯は主に瓦を、3号窯は瓦と須恵器を焼いていたとみられます。最も残りの良い1号窯は、全長9.0m、焼成部の最大幅が1.6mありました。

調査の結果、3基の地下式窖窯(あながま)と1棟の竪穴建物を発見しました(写真1)。1~3号窯は約5m間隔で並んでおり、1・2号窯は主に瓦を、3号窯は瓦と須恵器を焼いていたとみられます。最も残りの良い1号窯は、全長9.0m、焼成部の最大幅が1.6mありました。

出土した瓦には、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦があります。軒丸瓦は8葉の重弁蓮花文で、外側に凸圏線が巡る点など、多賀城創建期の中でも古い特徴がみられます(写真2)。軒平瓦の瓦当文様はいずれも手描きの二重弧文で、顎面に2本の平行沈線と、鋸歯文や波状文を描くものが見られます(写真2・3)。また、丸瓦には多賀城創建より古い7世紀末~8世紀初頭の製作技法・形態を受け継いだものが多くみられることなど、下伊場野窯跡は多賀城創建でも初期段階の瓦窯跡であることが分かりました。

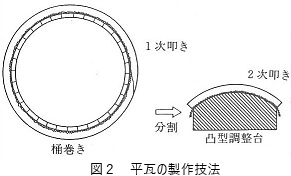

平瓦は、多賀城創建期に特徴的な「桶巻き作り」によって円筒状に形を作り、分割した後に凸型の調整台の上にのせて叩き締めています(図2)。この調整台の上には文字が陽刻状に彫り出されており、粘土に転写されて文字の圧痕が付いた平瓦が多く出土しています(写真4・5)。完全な形で出土した平瓦21点のうち、19点でこの文字が確認されており、破片も含めると90点に及びます。「今」が27点、「常」が31点、「下今」が32点あります。

「常」は旧国名の「常陸」、「下」は「下総」または「下野」とすると、瓦の生産を負担した東国の国名を表している可能性があります。「今」は瓦の製作にかかわった集団または人物を表すことが想定されます。

「常」は旧国名の「常陸」、「下」は「下総」または「下野」とすると、瓦の生産を負担した東国の国名を表している可能性があります。「今」は瓦の製作にかかわった集団または人物を表すことが想定されます。

下伊場野窯跡群から約10km西にある日の出山窯跡群(色麻町)から出土した瓦にも、同じ型の文字圧痕がみられ、同一の工人集団が移動したことがうかがえます。瓦の形態・製作技法は下伊場野より日の出山のほうが新しく、窯も多数見つかっていることから、多賀城創建瓦の生産は日の出山窯跡群で最盛期を迎えたと考えられています。

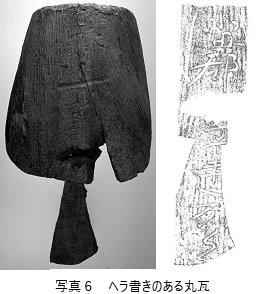

なお、下伊場野窯跡群では、ヘラで「小田郡[丸?]子部建万呂」と書かれた丸瓦も採集されており(写真6)、小田郡(現在の涌谷町周辺)の「丸子部建万呂」という人物名と推定されます。多賀城廃寺跡出土鬼瓦には、同一人物とみられる「小田建万呂」という名前が刻まれており、瓦製作に関わった集団の中で上位に位置する人であったと考えられます。

(初鹿野博之)

伊治城跡_第1~3次調査(昭和52~54年)

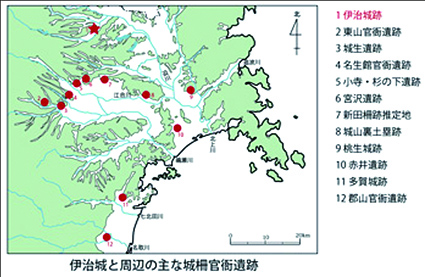

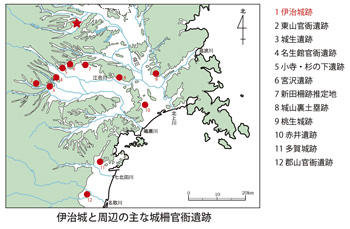

伊治城は宮城県栗原市築館(旧築館町)城生野に所在する県内では最北の城柵で、多賀城からは北に約50km離れており、迫川の支流である一迫川と二迫川に挟まれた標高20~28mほどの河岸段丘上に立地しています。伊治城は、神護景雲元年(767)に造営され、宝亀11年(780)には国府多賀城と共に伊治公呰麻呂の乱の舞台となったことで有名な場所で、その所在地については古くから多くの研究が行われてきましたが、大正時代以降は古代の瓦が拾えることなどから旧築館町城生野付近が有力な候補地となっていました。

伊治城は宮城県栗原市築館(旧築館町)城生野に所在する県内では最北の城柵で、多賀城からは北に約50km離れており、迫川の支流である一迫川と二迫川に挟まれた標高20~28mほどの河岸段丘上に立地しています。伊治城は、神護景雲元年(767)に造営され、宝亀11年(780)には国府多賀城と共に伊治公呰麻呂の乱の舞台となったことで有名な場所で、その所在地については古くから多くの研究が行われてきましたが、大正時代以降は古代の瓦が拾えることなどから旧築館町城生野付近が有力な候補地となっていました。

当研究所で は、所在地を確定させること、政庁など内部の建物の様相を明らかにすることを目的とし、昭和51年の地形図作成、昭和52年から3年間の発掘調査を行いました。

は、所在地を確定させること、政庁など内部の建物の様相を明らかにすることを目的とし、昭和51年の地形図作成、昭和52年から3年間の発掘調査を行いました。

3年間の調査では、北辺区画施設の土塁と大溝、竪穴住居22棟(火災によって廃絶したもの1棟)、掘立柱建物3棟、古代の土器や瓦、鉄製の武器などがみつかり、定説通りこの地が伊治城であることを強く裏付ける結果となりました。

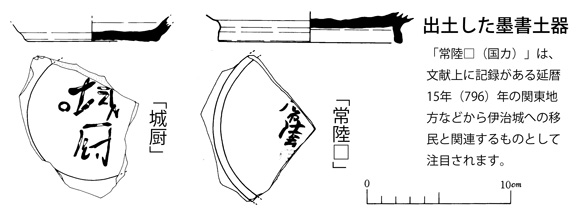

中でも、住居跡の床面から見つかった「城厨」の墨書をもつ土器は、当時「城」と呼ばれる場所がこの地にあったことを示す意味で貴重な発見となりました。

中でも、住居跡の床面から見つかった「城厨」の墨書をもつ土器は、当時「城」と呼ばれる場所がこの地にあったことを示す意味で貴重な発見となりました。

残念ながら、中心施設である政庁や官衙的な性格を示す建物は見つけることができませんでしたが、築館町(2005年の合併後は栗原市)に引き継がれた昭和62年以降の発掘調査で政庁や遺跡の範囲などが明らかになっています。

(廣谷和也)

桃生城跡その2_第3~10次調査(平成6~13年)

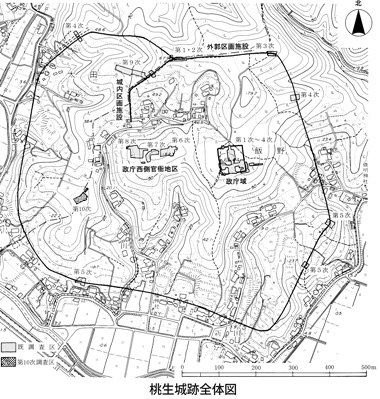

昭和50年(1975)の第2次調査以来となる桃生城第3次調査は、平成6年(1994)に行われ、平成13年(2001)の第10次調査まで継続して行われました。これらの調査で第2次調査まででは不確定だった遺跡の範囲や政庁域の様相などが明らかになり、政庁域の周りにも別の官衙地区があることなどが新たに判りました。

遺跡の範囲

遺跡の範囲

東西約800m、南北約650mの不正方形の範囲が外郭区画施設で取り囲まれており、その内部北半は南北に延びる区画施設によって東西に分けられていることが判りました。区画施設には築地塀・土塁・材木塀・大溝があり、場所や地形によって構造が異なっています。また、北辺では櫓の跡も見つかっています。中央やや東寄りにある丘陵頂部の平坦面に政庁域があり、そこから谷を挟んだ西側の平坦面にも政庁とは別の官衙域が見つかっています。

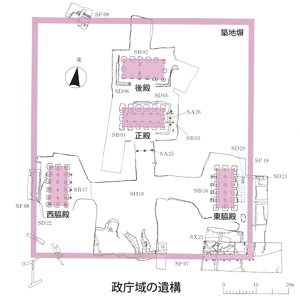

政庁域

政庁の建物は、丘陵の最も高い地点に正殿、その北約9mに正殿と柱筋を揃えた同規模の後殿、正殿の東西前面には東西の築地塀に寄せて5×2間の南北棟の東西脇殿を配置する「コの字型」の配置になっており、これらの建物は 、東西約66m、南北約72mの築地塀によって区画されています。

、東西約66m、南北約72mの築地塀によって区画されています。

政庁西側官衙地区

政庁域から200mほど西に離れた平坦面に位置する建物群は、南北にのびる溝によって東西に二分されています。東側は小規模な建物、西側は比較的大規模な建物で構成されており、政庁に比べて実務的な要素が強いと考えられます。こういった建物は政庁の東側でも一棟見つかっており、他にも未調査の城内平坦面に存在するものと推定されています。

政庁の主要な建物をはじめとして、城内の多くの建物は火災により焼失していました。出土遺物からみて火災の年代は8世紀後半頃ですが、これは文献上に出てくる宝亀5年(774)の蝦夷の攻撃時の火災の痕跡とみられ、考古学的にこの蝦夷の攻撃があったことが裏付けられました。

なお、これら火災によって失われた建物はその後再建されないという特徴があります。桃生城は造営後15年という短い時間で多くの建物が焼失し、その後復興されることなくその役割を終えたと考えられます。

(廣谷和也)

桃生城跡その1_第1・2次調査(昭和49・50年)

桃生城は、宮城県石巻市(旧河北町・桃生町)に所在する古代城柵官衙遺跡の一つで、天平宝字4年(760)頃に完成し、宝亀5年(774)に蝦夷が起こした乱の舞台になった所です。

桃生城は、宮城県石巻市(旧河北町・桃生町)に所在する古代城柵官衙遺跡の一つで、天平宝字4年(760)頃に完成し、宝亀5年(774)に蝦夷が起こした乱の舞台になった所です。

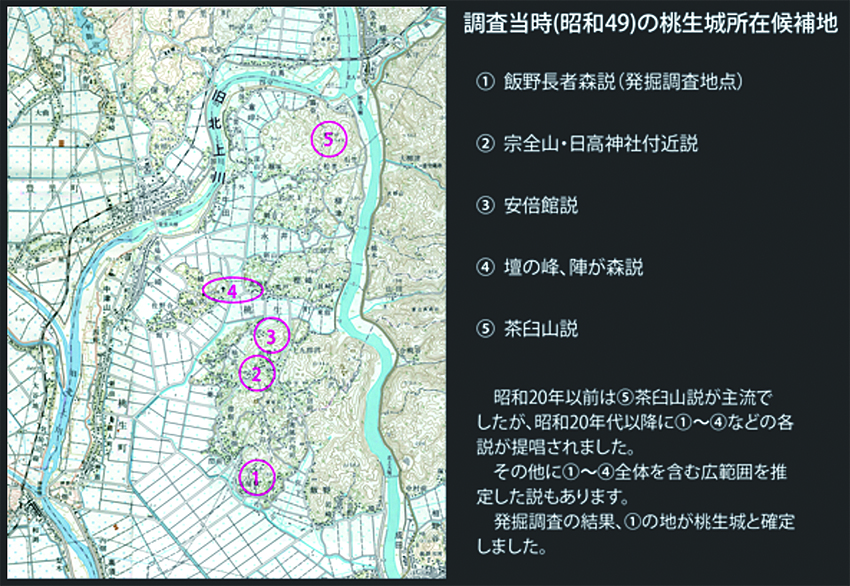

当研究所の関連遺跡の調査はこの桃生城からスタートし、これまで計10回の発掘調査を行っています。そのうち昭和49・50年(1974・1975)に行った最初の2回の調査目的は、「桃生城はどこにあるのか?」というシンプルかつきわめて重要な疑問を解決することでした。当時桃生城の所在地については、文献に登場する「陸奥国牡鹿郡において大河を跨ぎ峻嶺を凌いで桃生城を作る」という一文から、北上川の河口付近の丘陵上にいくつかの説が提唱されていましたが、確定には至っていませんでした。

研究所では、瓦や須恵器が採集されること、周囲に古代の土塁があるらしいことから、1.の飯野新田長者森を発掘調査地としました。その結果、政庁と考えられる建物跡やその周囲をめぐる築地塀や土塁などを発見し、そこで使われた瓦や須恵器の年代が古代のものと考えられることから、この地を桃生城とすることが最も妥当であると結論づけました。

政庁の建物配置や区画施設の範囲などいくつかの問題点は平成3年の第3次調査以降に託されますが、この最初の二年間の調査は長らく続いた桃生城の所在地を巡る論争に決着をつけるという大きな成果をあげたのでした。

(廣谷和也)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください