ここから本文です。

みやぎアドベンチャープログラム(MAP)

みやぎアドベンチャープログラム(MAP)事業

みやぎアドベンチャープログラム(MAP)事業は、児童生徒の豊かな人間関係を構築することを目的とした事業です。東日本大震災後は、児童生徒の心の復興を図るとともに、全ての児童生徒にとって居心地のよい、安心して学ぶことができる環境や人間関係づくりの考え方やスキルを持った指導者の養成に取り組んでいます。

以下からメニューを選んでください。

| MAPとは | 令和7年度研修会の様子 |

| 令和6年度研修会の実績 | 令和6年度研修会の様子 |

| 令和5年度研修会の実績 | 令和5年度研修会の様子 |

MAPとは

Q:みやぎアドベンチャープログラム(MAP)とは?

A:学校の授業や学校行事等、また、地域における子供たちの諸活動に課題解決型体験学習法の一つである「プロジェクトアドベンチャー(Project Adventure)」(※以下、PA)考え方や手法を取り入れた宮城県独自の教育手法です。豊かな人間関係に基づく充実した生活ができることを目的とし、集団の中で自他を認め合いながら多くの課題を解決する活動を通して、いじめや不登校のような諸問題が起きにくい「学びの環境づくり」「人間関係作り」のための考え方やスキルといえます。

Q:PA(プロジェクトアドベンチャー)とは?

A:PAとは、冒険(アドベンチャー)のもつ特性を生かしながら心の豊かさを育むことを目的として米国ボストンで始められたプログラムです。日本でも課題解決型体験学習法として、教育の分野で幅広く取り入れられています。

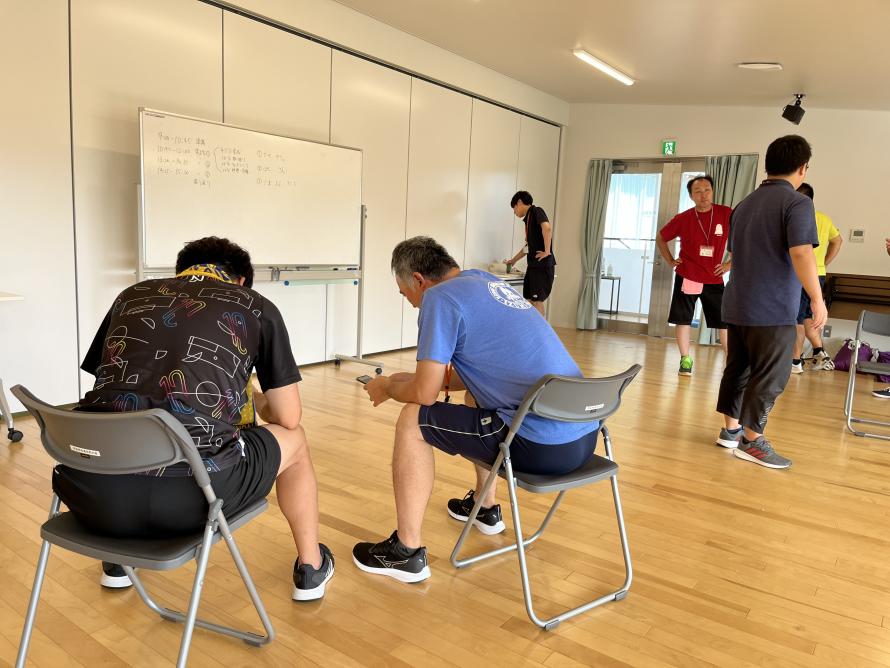

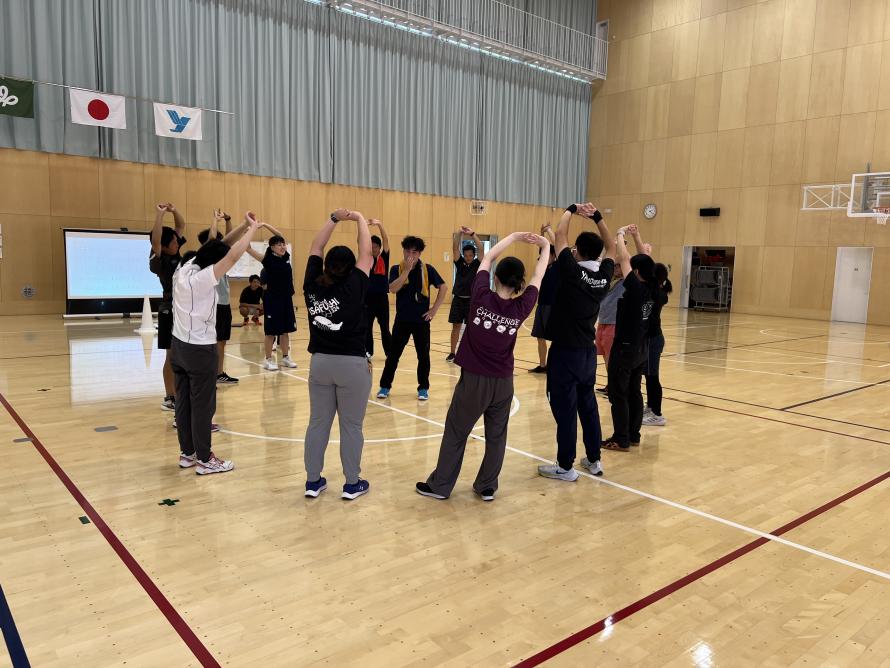

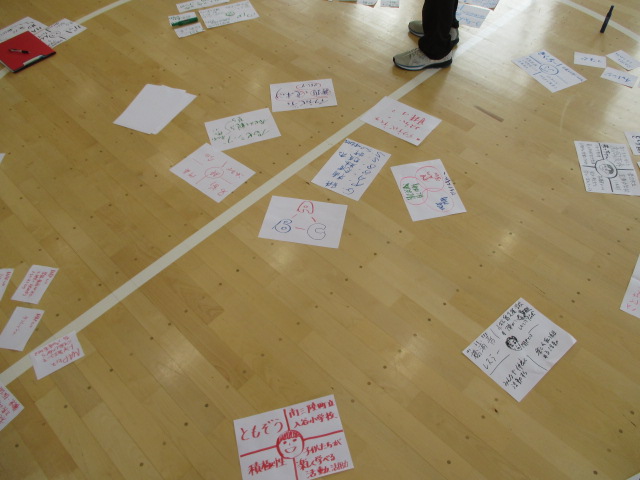

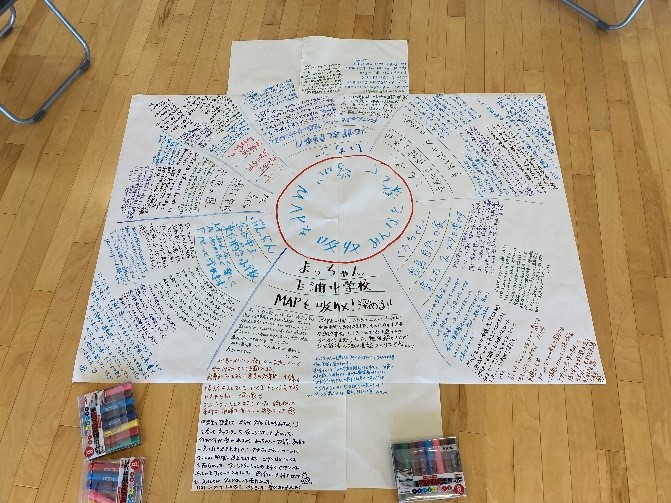

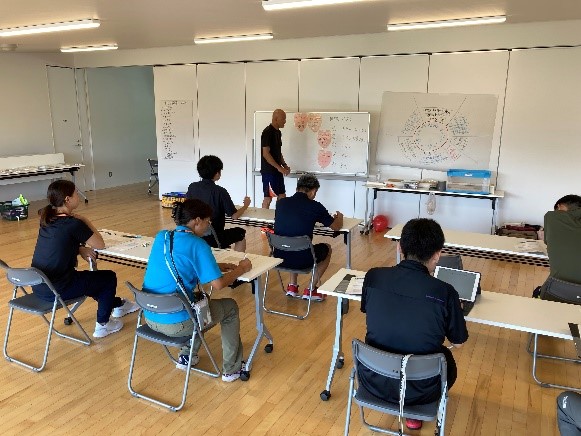

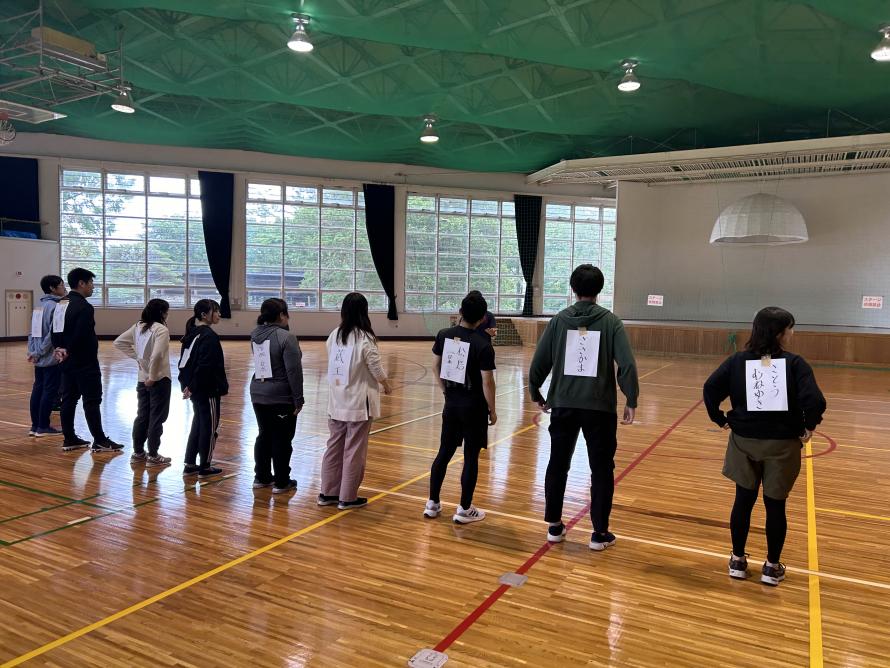

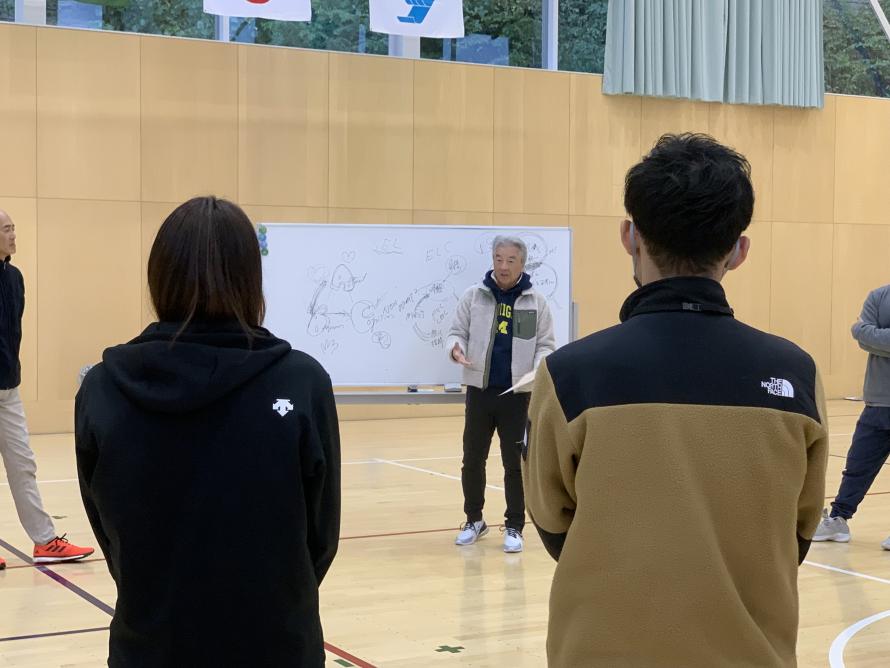

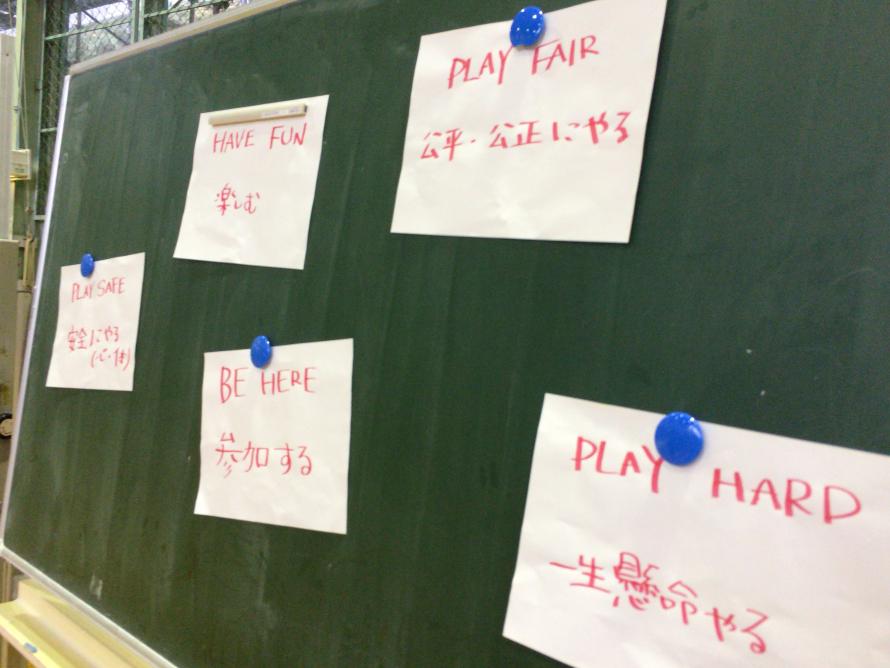

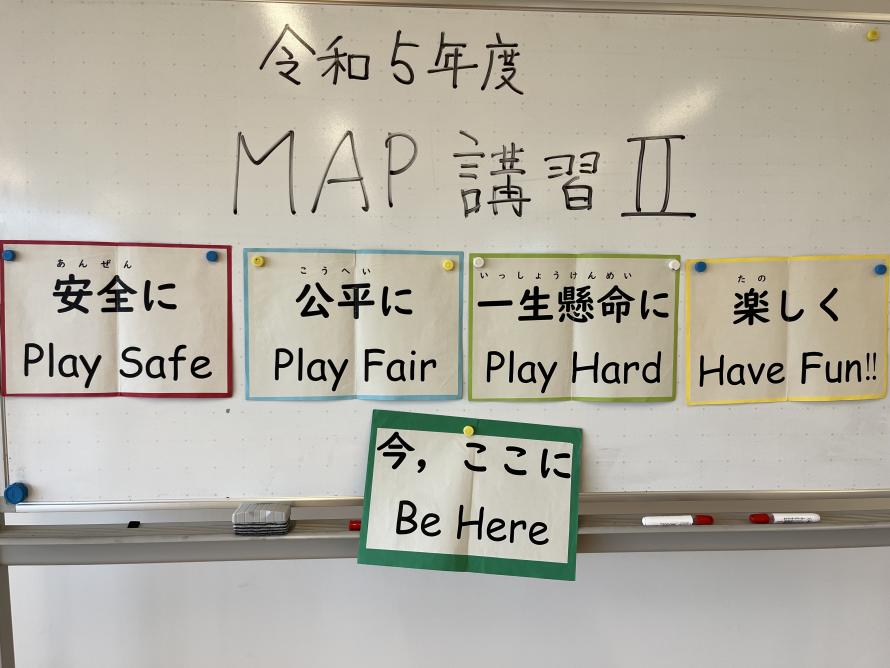

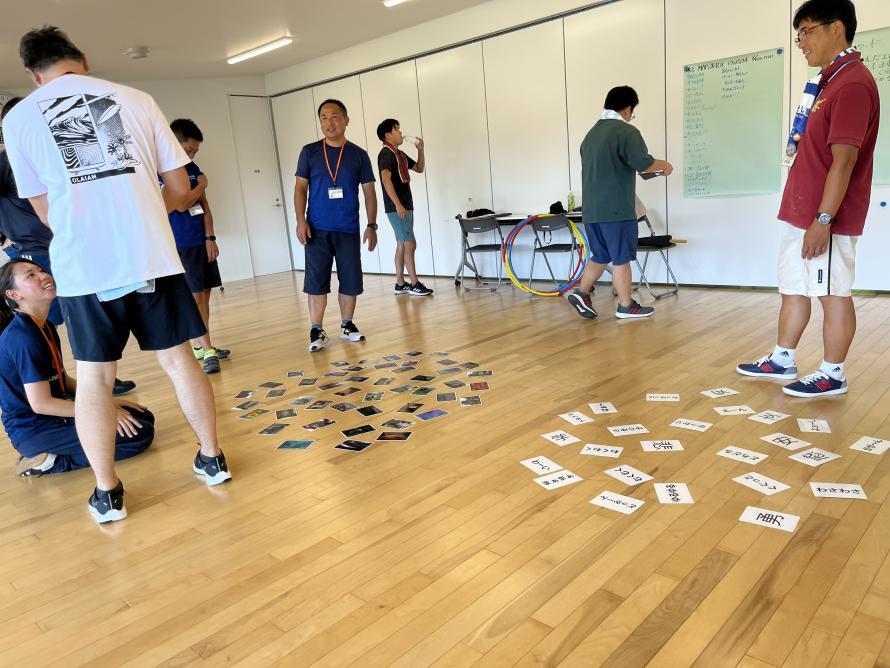

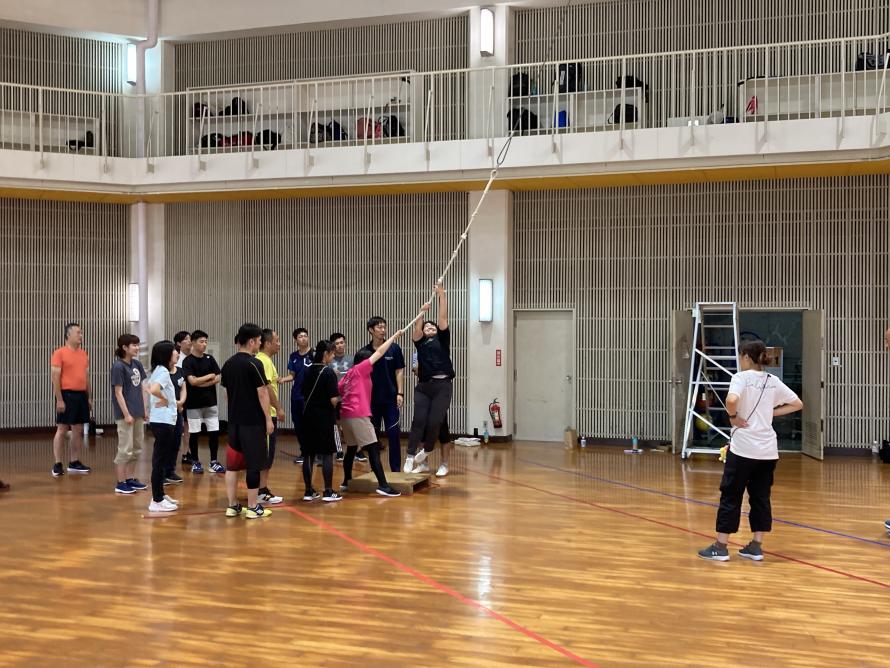

研修会イメージ

令和7年度MAP研修会の実績

開催実績

| 講習会名 | 研修日 | 開催場所 | 参加人数 |

| 体験会1 | 5月23日金曜日 1日間 | 蔵王自然の家 | 13名 |

| 体験会2 | 10月15日曜日水曜日 1日間 | 蔵王自然の家 | 開催前 |

| 講習1 | 7月23日木曜日から7月24日金曜日まで 1泊2日 | 松島自然の家 | 16名 |

| 講習2 | 8月7日木曜日から8月8日金曜日まで 1泊2日 | 松島自然の家 | 8名 |

| スキルアップ研修会 | 11月15日金曜日 1日間 | 松島自然の家 | 開催前 |

令和7年度MAP各種研修会の様子

8月7日(木曜日)から8日(金曜日)まで 講習2の様子

講習1と同様、松島自然の家で開催し、8名が参加しました。

今年度は、東部教育事務所管内のジュニアリーダーを対象にファシリテーション演習を組み入れたため、3人の講師によって参加者の学びを細やかに支援していただきました。

2日目の演習は、初日に学んだ内容を生かし、3つのグループに分かれて実施しました。グループを貫くストーリー性を持たせるなど参加者が協力して、アクティビティを用意し、ジュニアリーダーのチームビルディングを行いました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 今まではMAPの知識があれば使いこなせると思っていたが、MAP研修を通して雰囲気作りや実態に合わせるということの大切さを改めて感じました。知識の活用を目指して今後も考えていきたい。

- これまでは、アクティビティを体験する側(児童生徒側)としての気付きはありましたが、ファシリテーター役を体験して、提供する側(教員側)として、初めて気付くことが多くありました。

- 単なるレクリエーションではなく、体験を通して「自分」と「仲間」を理解し、信頼関係を築く教育プログラムであることを再確認しました。特に、活動中の関わり方や発言の仕方によって、参加者の安心感や主体性が大きく変わることを体感しました。

7月23日(水曜日)から24日(木曜日)まで 講習1の様子

松島自然の家において、16名が参加しました。

講習は、参加者にとって取組みやすい接触や運動量の少ないものから始まり、信頼関係を徐々に構築しながら、たくさんのアクティビティを体験的に学びました。

振り返りによって、より良い課題解決について仲間と考えたり、心の安定について気付いたりする様子が見られました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 四つの約束に立返りながら活動を進めること、アクティビティを行う順番にも工夫や配慮が必要なことを学べました。

- MAPを行うことよりも、継続して活動を行い、その後の変化や活動後の様子を見取り、雰囲気作りに繋げていくことが大切なのだと学んだ。

- 『すぐに助けること=良い関わり』ではないということに気付かされた。生徒が自分で考え、行動する機会を尊重することも、教員としての大切な役割だと感じた。見守ることには勇気と信頼が必要ですが、それが生徒の成長を促すということを感じたので、今後も意識していきたい。

5月23日(金曜日)MAP体験会1の様子

蔵王自然の家において、13名が参加しました。

講師は、アクティビティにストーリーを持たせ、参加者が楽しみながら解決できるようにするとともに、

活動後の振り返りでは、参加者の気づきを大切し、次の活動へ結びつけていました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 自己紹介から始まらないことに驚いたが、一日経験してみて、一つひとつのアクティビティの内容、順番等に意味があることを知り、MAPの奥深さを感じました。

- 自分だけでは達成できなかったり不安だったりしたことも、みなさんに助けてもらったり励ましてもらったりしたことで、失敗してもいいんだということが分かりました。また、アクティビティを進めるにつれて、ニックネームで呼んでくれる人が増えてきて、自分も仲間になれているのだなと嬉しくなりました。

- 初対面の方々との活動の中で失敗や不安を恐れ、緊張していましたが、MAP研修を通して気づかないうちに距離が縮まっているのを感じました。子供たちも同様に感じている中で、無理矢理やらせたり、指摘したりするのは、子供の挑戦や意欲を削いでしまうんだなあと反省しました。

令和6年度MAP研修会の実績

開催実績

| 講習会名 | 研修日程 | 開催場所 | 参加人数 |

| 体験会1 | 5月31日金曜日 1日間 | 志津川自然の家 | 11名 |

| 体験会2 | 10月8日火曜日 1日間 | 蔵王自然の家 | 13名 |

| 講習1 | 7月30日火曜日から7月31日水曜日まで 1泊2日 | 国立花山青少年自然の家 | 23名 |

| 講習2 | 8月6日火曜日から8月8日木曜日まで 2泊3日 | 松島自然の家 | 5名 |

| スキルアップ研修会 | 11月15日金曜日 1日間 | 松島自然の家 | 10名 |

令和6年度MAP各種研修会の様子

今年度は、62名の方が研修会に参加しました。各会場では、講師のファシリテーションにより充実した体験会・講習となりました。

参加者の皆さんから、学びを勤務校や職場において還元しようとする意欲的な姿勢が感じられました。

11月15日金曜日 スキルアップ研修会の様子

今年度も、難波克己氏とMAP指導者2名を講師に招き、10名の参加者で実施しました。

難波氏のファシリテーションで、参加者はそれぞれの「MAPについてのアセスメント」を書き出し、PAやMAPに共通する理論について理解を深めました。後半は、参加者のMAPに対する疑問や課題に回答頂くとともに、課題を解決するアクティビティを行いながら、「実態を把握すること」「ねらいをもって準備をすること」の重要性を体験的に学びました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 講習1や2よりも疑問に答えていただくような形で進んでいったので、これからの実践にすぐ生かせそうです。短時間で行う際には目的を大事にしたいと思います。また前回までの講習で会っていた人たちからも、その後の実践が聞けたのも良かったです。

- 最初は少し緊張して中々自己開示できなかったのですが、時間が進んでいく中で、講師の先生がやりたいことを聞いてくれた時や参加者が抱えている課題について答えてくれたのがすごく学びにつながりました。MAPとは何かという答えがずっと見つかっていなかったのですが、少し道が見えたような気がします。

- 対象者の実態を把握すること、フルバリューコントラスト、チャレンジバイチョイス、なんのためのアクティビティなのか、たくさん考えた1日でした。

10月8日火曜日 体験会2の様子

蔵王自然の家で行われた体験会2は、小・中学校の先生、行政担当者13名が参加しました。

講師の2人には、事前に流れや分担を綿密に話合い、当日に臨んでいただきました。参加者の心の壁は徐々に低くなり、無理なく1日の研修会を終えることができました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 一番はじめに行う「自己紹介」のハードルの高さに気付きました。自分は、自己紹介に苦手意識を持っていて、緊張しがちですが、アイスブレイク後に行った自己紹介は、いつもより気持ちが楽だったなと感じました。関わる子供たちに、はじめに自己紹介をさせてしまっていたこと…反省です。

- 初めはお互いに緊張していましたが、アクティビティを通して、打ち解けていくのが分かりました。特に最後の人間知恵の輪では、控えめそうにしていた方が率先して意見を言っていて印象的でした。自分も思わずいろいろな方の名前を呼んでいました。MAPネームを覚えきれていないことがもどかしかったです。

- 段階的に打ち解け合っていく様子を目の当たりにして、意味や意図をもってアクティビティのカリキュラムを組む重要性を感じた。様々な場面で、課題を一方的に与えられるのではなく、参加者が主体的に考える場面があり、多くの学びを得ることができた。

8月6日火曜日から8月8日木曜日まで 講習2の様子

講習1以上の受講歴がある5名が参加しました。

これまで学んできた知識やスキル、現場での実践経験を踏まえ、自身で考案・アレンジしたアクティビティを互いにファシリテートするというアウトプットを中心とした研修を行いました。実践を中心とした研修会をとおして、指導者としての資質を高めることができました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 体験会、MAP I講習の時は、「ネタを増やさなければ」という気持ちが大きかった。もちろん、提案できるアクティビティは多い方が良いが、このアクティビティはどんなねらいがあり、子供たち(体験者)にどんな効果を期待しているのか、支援者として構成することが重要だと考えるようになった。これからは、学年・学級の生徒を対象に学校生活に落とし込んだMAP活動を積極的に行っていきたい。

- 他の人たちのアビリティを体験してアレンジの幅が広がりました。体験の後に理論を学び、漠然としていた部分がすっきり落ちたように思います。利用者同士で頭や体を使い、協力しながら楽しく学ぶことができました。

- MAPの教育的効果や人間関係作りへの有効性を実感することができた。また、運営の方法を学んだことでアクティビティ後の振り返りの大切さを学ぶことができた。

7月30日火曜日から7月31日水曜日 講習1の様子

初任者研修(3年目)、中堅教諭等資質向上研修の選択研修として受講した先生の他、自然の家の職員、県内青少年教育団体の方々、大学生など23名が参加しました。

研修会後の振り返りでは、「MAPは『自己選択』『自己決定』『自己開示』の場面を設定し、課題解決をとおして、自己肯定感や自己有用感を育てていくことができることに気付いた」という感想が発表されました。

【参加者の気づきや学び(感想から抜粋)】

- 初めは少し距離があったが、色んなアクティビティをやるうちにどんどんまとまっていった。失敗しても誰も責めず、励ましてくれたり、成功するためにどうしたらよいか必死に考えてくれたりしていて、その一体感が心地よかった。

- グループで課題を達成した時の充実感や、勇気を出して一歩踏み出せた時の爽快感を味わえたことが大きな学びだった。また、個に大きな負担がかかる場面に、指導者としてどう関わるべきかについても考えさせられた。

- 一つのことに対しても、いろいろな見方があることに気づきました。

5月31日(金曜日)体験会1の様子

講師2名を招き、志津川自然の家で実施しました。

県内各地から年齢も職業も異なる11名が参加しました。当初は緊張した面持ちでしたが、講師のファシリテートにより、参加者が持つ明るさが引き出された結果、とても良い雰囲気が生まれ、充実した研修となりました。

【参加者の振り返りから(感想から抜粋)】

- 自分も含め、グループの緊張がほぐれ、表情も豊かになりました。互いを名前で呼ばず、ニックネームで呼び合えるようになったことが印象に残っています。

- 休憩の間も相互にコミュニケーションを取り始めたことに感激しました。特に身体を動かす活動をした後はぐっと距離が縮まったように思いました。

- アイスブレイクで話合いが必要ないものから、だんだん話合いや協力が必要な活動へ変化していき、講師の方々が私たちの雰囲気を感じ取りながら進めていったのがわかりました。私も実際に学級経営等にMAPを生かす際には、ファシリテーターとして動くことになると思うので、講師の先生方の動きを見習いたいと感じました。

令和5年度MAP各種研修会について

開催実績

- 令和5年度は年間5回の体験会/講習会を実施しました。参加者は、のべ68名となりました。

- 興味がある方、初めての方は、まず体験会から参加してみてください。令和6年度もたくさんの方の御参加をお待ちしています。

| 名称 | 開催場所 | 開催日 | 参加者数 |

| 体験会1 | 志津川自然の家 | 5月26日(金曜日) | 10名 |

| 講習1 | 花山青少年自然の家 |

7月31日(月曜日)から 8月1日(火曜日)1泊2日 |

19名 |

| 講習2 | 松島自然の家 |

8月15日(火曜日)から 8月17日(木曜日)2泊3日 |

7名 |

| 講習3 | 松島自然の家 | 11月17日(金曜日) |

19名 |

| 体験会2 | 蔵王自然の家 | 9月26日(火曜日) | 13名 |

令和5年度MAP各体験会・講習の様子

今年度の講習会には多くの方に御参加いただきました。各回とも講師の先生方が参加者の様子を観察しながらファシリテーションをしていただいたので、参加者には多くの学びがあったようです。

11月17日(金曜日)講習3の様子

講習3は、梅光学院大学 特任教授 難波克己氏と県内講師2名を招き、実施しました。

本講習、今年度は体験会以上の経験者を対象としたこともあり、県内各地から、たくさんの方に御参加いただきました。

【参加者の感想(抜粋)】

- 言葉よりもボディーランゲージでコミュニケーションを取る方がワクワクする。

- 以前から興味があり、一度研修を受けてみたいと思っていました。学級経営や生徒指導、授業にも取り入れられる内容で、現場に戻ったらすぐに実践してみたいと思いました。ただ、1日だけではMAPの良さを全て知ることができなかったので、また研修の機会があるときは参加して勉強したいと思います。

- 難波さんのお話が大変よかった。活動だけでなく、理論を教えていただいたので腑に落ちることが多々あった。これまでは、活動を真似するだけだったが、理論や軸になる考え方を教えていただいたことで、自分なりの工夫を加えたり、身の回りから自分のアイデアで創り出したりすることができそうだと可能性を感じ、とてもワクワクした。

- 「自分自身が楽しむこと」「遊びは学び、学びは遊び」自分自身の人間性を豊かにすることがファシリテーション力を上げると感じられた。

9月26日(火曜日)体験会2の様子

【参加者の感想から(抜粋)】

- 久しぶりに1日MAPを体験して、やはり仲間で学んでいくことはいいなあと思いました。

- こんなに楽しい研修は初めてだった。大人でも自然に笑顔になり楽しめるので、5つの約束さえ守らせれば、学級でも活用できると感じた。

- (前略)関わり合いながら活動を進める楽しさや一つ一つをやり遂げる達成感を感じる事ができました。また、振り返りの時間がとても重要であると感じ、楽しく過ごせた要因を振り返る事が、一緒に過ごした友達の姿に気が付く事につながると学びました。

8月15日(火曜日)から8月17日(木曜日)講習2の様子

【参加者の感想から(抜粋)】

- 人数的には少なかったですが、様々なMAPの体験、実践を通して、逆に少ない人数だからこそ生まれた絆があった。

- 方法だけでなく、MAPの理論やファシリテーターの役割等について体験を通じて詳しく知ることができた。

- 2泊3日を通して、体験〜実践までに取り組むことができた。最後は中高生に向けた実践ができ、経験をすぐに学級に還元できると思った。

7月31日(月曜日)から8月1日(火曜日)講習1の様子

【参加者の感想から(抜粋)】

- お二人の講師の先生方が、分かりやすくかつ楽しく様々なアクティビティを教授して頂いた。

- 講師の先生方、一緒に受講した仲間、事務局の先生方がとても素敵な方々で、つながりができたことがなによりでした。

- 自分の学校でも先輩教員がMAPを提供してくれたことで興味を持ち、ワクワクした気持ちで参加した。顔も名前も知らない先生たちと同じ目的で研修を受けることができてとても自分の学びにつながった。

- 初対面の先生方とMAPを通して距離が近まるのを感じた。

5月26日(金曜日)体験会1の様子

【参加者の感想から(抜粋)】

- (前略)実際に様々なアクティビティを体験する中で、子供たちにチャレンジさせたときのイメージを持つことができました。(中略)振り返りの時間を設けるのは、MAPに限らず集団作りに効果的だなと改めて感じました。早速来週から学級でやってみたいと思います。

- 体験しながらMAPの意義や魅力を学ぶことができた。体験よりも振り返りが大事だと感じた。

- 特別な道具がなくても、共通の話題を互いに持っていなくても距離を縮められることを実体験として知ることができ、勉強になりました。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 宮城県総合教育センター

- 教育長及び教育委員の紹介

- 教育委員会とは

- みやぎの青少年意見募集事業

- 県立高等学校将来構想審議会

- (仮称)第4期県立高校将来構想答申中間案に対する御意見募集(パブリックコメント)について

- 様式ダウンロード【新規採用予定者】

- (仮称)第4期県立高校将来構想

- 宮城県教育委員会と台湾との国際交流に向けた「覚書の締結」について

- 教員免許状の授与証明書・書換・再交付・授与・検定等の手続き

- 教員免許状の検定の手続き・様式

- みやぎの「教育の情報化」

- 教員免許状の授与証明書の手続き・様式

- 教員免許状の授与・再授与の手続き・様式

- 特別免許状の手続き・様式

- 臨時免許状の手続き・様式

- 教員免許状の書換・再交付の手続き・様式

- 教員免許状の検定(幼保特例制度による免許取得)の手続き・様式

- みやぎアドベンチャープログラム(MAP)

- 大崎地区における高校の在り方検討会議

- 再編・統合関係(南部地区職業教育拠点校)

- 研修等支援に係る人材バンク

- 各種様式

- 教員免許に関するお問い合わせについて

- 特別非常勤講師採用届出の手続き・様式

- 地方教育費調査報告書

- 総合教育センター

- イベント情報

- 教育委員会

- 第3期県立高校将来構想

- 大河原地域における高校のあり方検討会議

- 第3期県立高校将来構想第1次実施計画

- 県立高等学校将来構想審議会(令和元年7月~令和2年2月)

- 県立高等学校将来構想審議会(平成29年7月~平成30年11月)

- 大崎地区における高校の在り方検討会議開催結果

- 「(仮称)第3期県立高校将来構想答申中間案」に関するご意見の募集結果について

- 県立高等学校将来構想審議会から答申がありました

- 新県立高校将来構想

- 第1回大河原地域における高校のあり方検討会議を開催しました

- 県立高等学校将来構想審議会(平成24年8月~平成26年7月)

- 県立高等学校将来構想審議会(平成22年8月~平成24年7月)

- 県立高等学校将来構想審議会(平成20年7月~平成22年7月)

- 新たな県立高等学校将来構想(答申中間案)に対する意見提出手続の結果

- 新たな県立高等学校将来構想(答申中間案)に対する意見募集

- 県立高等学校将来構想審議会(令和4年1月~)

- 第3期県立高校将来構想第2次実施計画

- 教員免許更新制の発展的解消について

- スマホ・携帯の使用に関する注意喚起を図る資料

- 教育委員会会議録(令和元年度)

- 県立高等学校将来構想審議会から答申がありました