ここから本文です。

令和6年度生涯学習・社会教育機関の事業概況【北部】

1重点事業

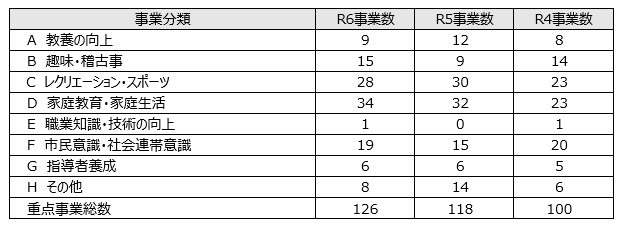

文部科学省による社会教育調査で使用している「学習内容別区分コード表」と「教育対象分類」に沿って、重点事業を回答していただきました。

今年度各施設から挙げられた重点事業総数は126事業で、分野ごとの集計は以下の表のとおりとなりました。

直近3年間のデータを比較してみますと、重点事業総数が昨年度からさらに増加しています。また、事業分類の傾向としては令和4年度と似た傾向となっています。

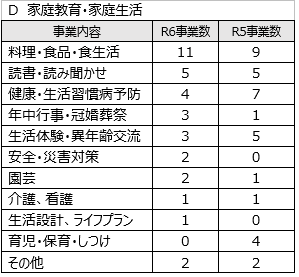

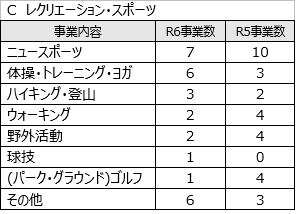

事業総数では「D家庭教育・家庭生活」「Cレクリエーション・スポーツ」「F市民意識・社会連帯意識」「B趣味・稽古事」が上位を占めており、これはここ3年間変わりません。事業数の多い「D家庭教育・家庭生活」「Cレクリエーション・スポーツ」の詳細については次のとおりです。

「D家庭教育・家庭生活」の分野では、「料理・食品・食生活」のカテゴリが多く、体験型の実践講座が中心です。地域の特性を活かし「手作り教室」や「先生に学ぼう」といった講座名で、子供から成人まで幅広い年齢層を対象としています。また、男性向けの料理教室が増えていることも特徴です。地域資源を活用しやすく、比較的小規模で実施がしやすい点から、多くの公民館で実施されていると思われます。

続いて多い「読書・読み聞かせ」のカテゴリは図書館を活用した読み聞かせや「おはなし会」など、子供向け事業が中心で、少人数でも実施可能です。コミュニケーションや交流を促進する活動が多く展開されています。図書館を利用することで低コストでの開催が可能なこともその要因と考えられます。

「Cレクリエーション・スポーツ」の分野では、「ニュースポーツ」「体操・トレーニング・ヨガ」「その他」のカテゴリが多くなっています。

「ニュースポーツ」は比較的地域住民が参加しやすいイベントや講座の形で開催されています。「体操・トレーニング・ヨガ」は「〇〇カレッジ、○○大学」「〇〇ダンス!」といった講座名で健康促進や趣味活動に関連させて行われています。「その他」は「各種スポーツの推進」「〇〇地区合同運動会」などの形で大規模・全地域的な活動が中心です。

2学校と連携・協働した取組

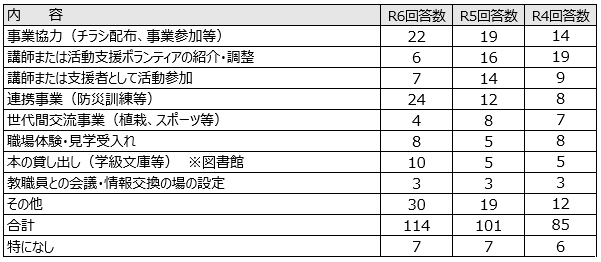

学校と連携・協働した取組については、下表に示すように9項目に分類され、7施設から「特になし」という回答がありました。

全体的な傾向としては地域と学校の連携が強く、教育や地域イベントを軸に多岐にわたる活動が展開されていること、「公民館等事業参加募集協力」や「連携事業」のように、地域住民が積極的に参加できる仕組みが充実していること、教育・学習機会の提供が重点的に支援され、移動図書館車や職場体験などもその一環として行われていることが挙げられます。

回答数の多かった「連携事業」では地域の団体・学校などとの協力が鍵となっています。花いっぱい運動や農業体験のような自然体験や、地域創造学など教育的要素が含まれる事業が多く展開されています。次に多かった「公民館等事業参加募集協力」では、地域住民向けイベントへの参加促進が中心で、広報活動が多岐にわたっています。また、子供向けイベントや、高校生・中学生を巻き込む体験型の企画が行われていることも特徴です。

学校と連携・協働した取組は、学校教育の充実や事業成果の向上が見込まれ、多くの地域住民が関わることにより地域の活性化が図られます。また、子供たちが地域に関わる機会が創出され、子供たちの健全育成や次代を担う人材育成にもつながるものであると考えます。これらの事例につきましては、今後も研修会や当教育事務所ホームページ等で紹介し、周知を図っていきたいと思います。

3実践上の諸課題

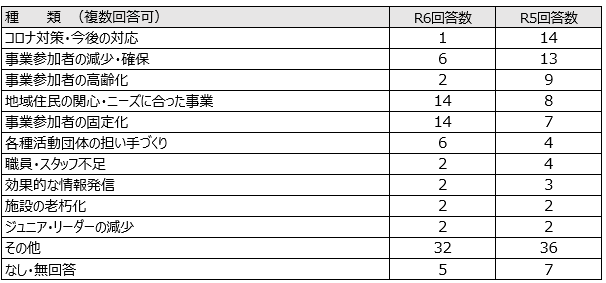

各施設から出された取組上の課題については、合計88個、32項目に及ぶ課題が出されました。課題の数の多さもさることながら、参加者層の固定化や担い手不足、連携の不十分さ、施設・人材の問題など、公民館が直面する課題は多岐にわたります。

上表は出された課題の中から複数回答があったものを集約したものです。住民の意見を積極的に取り入れた柔軟な事業運営や、広報・連携手法の改善により、これらの課題は改善可能です。公民館が時代に即した役割を果たすことで、地域全体の活性化と持続可能な教育環境の構築が期待されます。課題の解決にはそれぞれの課題を深く分析し、適切な対応策を講じることが必要です。考えられる対応策について以下に示します。公民館ごとに環境も異なるため、必ずしも当てはまるとは限りませんが参考になれば幸いです。

1参加者の固定化と高齢化

参加者が高齢層に偏り、新規層の参入が進まない状況が続いています。この結果、事業の持続可能性が低下し、企画内容のマンネリ化が懸念されています。解決策として、若年層や親子で参加できるイベントの企画が有効です。さらに、SNSを活用した情報発信や、若い世代が興味を持つテーマを取り入れることが必要です。学校や職場と連携した参加促進キャンペーンも新規参加者増加に効果的です。

2地域ニーズに応じた事業展開

住民の人口構造や生活ニーズが多様化する中、従来の講座や事業内容が住民の関心に十分応えられていない場合があります。講座内容がマンネリ化しているとの指摘や、事業の成果を感じにくいといった声もあります。この問題を解消するには、住民アンケートやヒアリングを通じて具体的なニーズを把握することが重要です。また、ターゲット層を絞った講座設計や内容の定期的な見直し、講座後の学びの継続支援や成果を活用する仕組み作りが求められます。

3利用者の減少

地域人口の減少やライフスタイルの変化により、事業参加者が減少しています。特に子供の参加率低下が顕著です。この課題に対しては、オンラインやハイブリッド型の事業展開が有効です。地域や時間に縛られない柔軟な参加形態を整備し、さらに参加者からのフィードバックを基に事業内容を改善することが必要です。

4社会教育団体の高齢化と担い手不足

地域の伝統芸能や行事を支える団体では、役員やメンバーの高齢化が進み、次世代への引き継ぎが滞っています。これに対応するためには、若年層が参加しやすい環境の整備が求められます。具体的には、リーダーシップ育成プログラムや研修機会を提供し、団体活動への関心を高めることが有効です。また、ベテラン世代と協働し、知識や技術の継承を促進するとともに、世代間交流の場を設けることも効果的です。

5学校や団体との連携不足

学校統合や部活動の地域移行に伴い、学校との連携が不十分な状況です。また、他の団体や機関との連携不足も課題となっています。この解決策として、地域と学校、団体が定期的に連絡会やフォーラムを開催することが挙げられます。ICTツールを活用して情報共有の効率化を図り、連携事業の透明性を高めることも重要です。さらに、関係者間の調整役となるコーディネーターを育成し、連携を強化する仕組みを整える必要があります。

6施設の老朽化と職員不足

施設の老朽化により、利用者の安全や快適性が損なわれています。また、職員不足が事業運営における課題となっています。これに対し、施設の計画的な整備・改修といった財政支援が必要です。職員不足については、ボランティアや地域住民を活用した支援体制の整備が効果的です。職員へのスキルアップ研修を実施し、業務効率化を図ることも負担軽減につながります。

7新たな活動サークルの立ち上げ

新しい活動サークルの立ち上げが少なく、住民の交流や自主的な活動の機会が不足しています。この解決には、活動資金の助成や専門家のアドバイスを提供することで、住民が自主的に活動を始めやすい環境を整える必要があります。特に若年層が関心を持つテーマを取り入れたサークルを創出することで、地域の活性化が期待されます。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています