ここから本文です。

講演会/講座|平成25年度美術館講座

平成25年度 美術館講座

今回の美術館講座は、開催中の「ミュシャ展」に因み、アール・ヌーヴォーを含むフランス19世紀末の装飾芸術をテーマに開催します。建築装飾、インテリア、家具、装身具、ガラス器、陶器、装幀やポスターなどグラフィック。職人仕事と見られていたこれらの分野で、絵画・彫刻など「純粋芸術」をもしのぐような、創造性に富んだ装飾芸術が、世紀末のこの時期いっせいに開花しました。その根底にある「装飾」をめぐる考え方の、この時代特有の動向に着目しながら、四つのトピックを設けて構成します。

第1回 2014年3月2日(日曜日) 午後1時30分―

[都市の装飾としてのポスター] ―シェレ、ロートレック、ミュシャ― 講師:吉田 紀子(中央大学准教授)

商品経済の拡大と多色刷り石版技術の改良を背景として、19世紀後半のフランスでは、絵入り大判の広告ポスターの制作と掲出が盛んとなり、都市景観の一部を占めるまでになります。都市の装飾と位置づけられたポスターについて、当時の見解に照らしながら、シェレ、ロートレックら当館所蔵ポスター(三浦コレクション)の紹介を交えてお話します。

商品経済の拡大と多色刷り石版技術の改良を背景として、19世紀後半のフランスでは、絵入り大判の広告ポスターの制作と掲出が盛んとなり、都市景観の一部を占めるまでになります。都市の装飾と位置づけられたポスターについて、当時の見解に照らしながら、シェレ、ロートレックら当館所蔵ポスター(三浦コレクション)の紹介を交えてお話します。

シェレ「カンキーナ・デュボネ」

宮城県美術館蔵

第2回 2014年3月9日(日曜日) 午後1時30分―

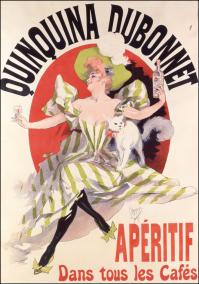

[19世紀フランスにおける「装飾」と「芸術」の位相] 講師:天野 知香(お茶の水女子大学教授)

アカデミーを頂点とした「芸術」の権威を揺るがし、近代への道を開いた重要な現象として、本講座では「装飾芸術」という当時の新語で指し示された動きを取り上げます。国家的産業振興を目的に「美」と「用」の融合した「芸術」の在り方が公的に議論され、制度が見直される中から成長した「装飾芸術」が、世紀末芸術として結実する過程をたどります。

アカデミーを頂点とした「芸術」の権威を揺るがし、近代への道を開いた重要な現象として、本講座では「装飾芸術」という当時の新語で指し示された動きを取り上げます。国家的産業振興を目的に「美」と「用」の融合した「芸術」の在り方が公的に議論され、制度が見直される中から成長した「装飾芸術」が、世紀末芸術として結実する過程をたどります。

アール・ヌーヴォー・ビング

正面

第3回 2014年3月16日(日曜日) 午後1時30分―

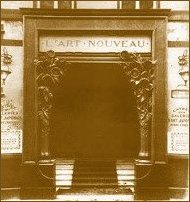

[エミール・ガレの象徴芸術] ―アルチザンからアーティストへ― 講師:鈴木 潔(長浜アートセンター館長)

アール・ヌーヴォーの代表作家の一人であるエミール・ガレは、20世紀的な抽象と、19世紀的な具象との境界上に、創作の可能性を探った人物です。鑑賞者の想像力を触発する、暗示的で多義的な形態を具象形態に取り込み、工芸史上類例のない表現に到達したガレのガラス工芸と木工家具について、高度な象徴表現としての装飾という観点からお話します。

アール・ヌーヴォーの代表作家の一人であるエミール・ガレは、20世紀的な抽象と、19世紀的な具象との境界上に、創作の可能性を探った人物です。鑑賞者の想像力を触発する、暗示的で多義的な形態を具象形態に取り込み、工芸史上類例のない表現に到達したガレのガラス工芸と木工家具について、高度な象徴表現としての装飾という観点からお話します。

E.ガレ「手」

ナンシー派美術館蔵

第4回 2014年3月23日(日曜日) 午後1時30分―

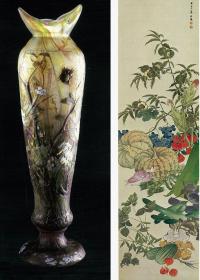

[生けるジャポニスム] ―日本画家・高島北海とナンシー派の装飾芸術― 講師:庄司 淳一(宮城県美術館学芸員)

フランスの画家や工芸家たちが浮世絵に心酔し、新しい創造を模索しているちょうどそのころ、1885年(明治18)から3年間、ナンシーの森林高等学校に留学生として滞在していた日本人がいました。日本画に長じていた高島北海がその人です。ガレほかナンシー派の作家たちとの交流から生まれた、装飾芸術における日本とフランスの接点についてお話します。

フランスの画家や工芸家たちが浮世絵に心酔し、新しい創造を模索しているちょうどそのころ、1885年(明治18)から3年間、ナンシーの森林高等学校に留学生として滞在していた日本人がいました。日本画に長じていた高島北海がその人です。ガレほかナンシー派の作家たちとの交流から生まれた、装飾芸術における日本とフランスの接点についてお話します。

[左]「蜘蛛に刺草文花瓶」

北澤美術館蔵

[右]高島北海「果蔬図」

平成25年度 美術館講座

INFORMATION

期間:

2014年3月2日―23日の各日曜日 午後1時30分から

会場:

宮城県美術館アートホール

(佐藤忠良記念館地階)

所要時間:

約90分程度

定員:

60名

料金:

無料

申込:

2月28日(金曜日)まで電話でお申込ください。(ただし休館日のため月曜を除く)

Tel:022-221-2114(教育普及部直通)

当館で直接申し込まれる場合は、創作室にて承ります。

過去の美術館講座

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています