ここから本文です。

令和7年度学校アウトリーチ活動の記録2

授業内容

「絵を見比べる 宮城県美術館のコレクションから」

当館のコレクションである、ヴァシリー・カンディンスキー(1866~1944年)作品《水門》(1902年)、《「E.R.キャンベルのための壁画No.4」の習作(カーニバル・冬)》(1914年)、《活気ある安定》(1937年)の高精細レプリカを使用した授業です。この授業では、生徒は作者を知らない状態で、鑑賞の活動を行います。個人で作品の細部を観察した後、グループで作品を見比べ、同じ画家が描いた作品の組み合わせを推理します。

目的

高精細レプリカを通じて、当館のコレクションに親しんでもらいながら、鑑賞の活動を行います。レプリカを前に他者と意見を交わし、自分にはない感じ方や考え方に触れることで、作品をより深く味わうことを目的としています。

大崎市立鹿島台中学校における実践例

- 日時:2025年6月25日(水曜日)3校時、4校時

- 対象:1年生

はじめに、当館のコレクションや特色について、クイズを交えながら紹介し、本日の活動の中で大切にしてほしいことをお話しました。

次に、作品の部分写真を載せた「クローズアップシート」を手に、個人で作品を観察して、シートの写真に該当する作品がどれかを考えてもらいました。生徒たちは、レプリカを近くで見て、その大きさや、色々な筆遣いが見えることに驚きながら、細部まで見ていました。答え合わせでは、3名の生徒にレプリカの前に来てもらい、作品の中で該当する箇所を指し示してもらいました。

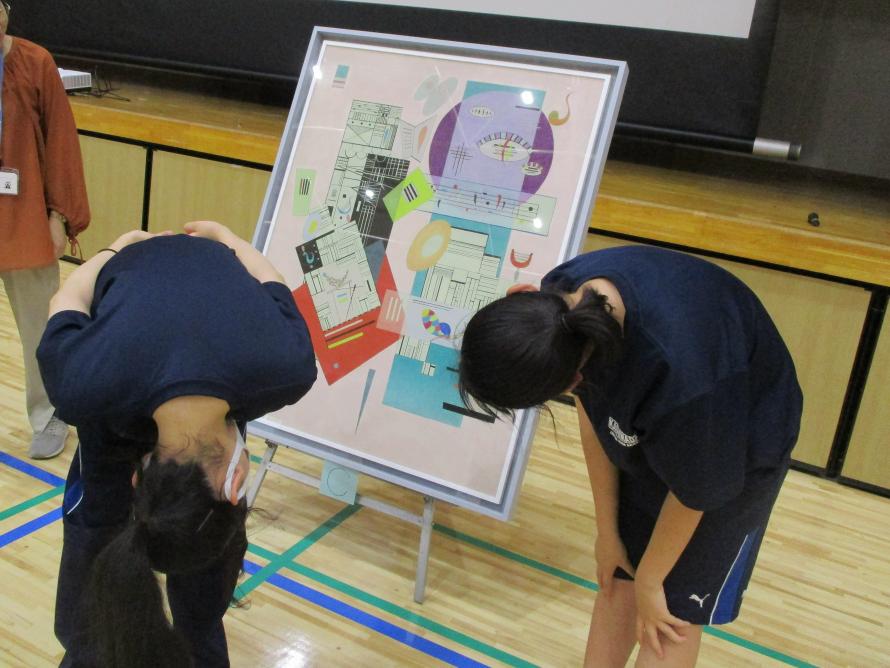

続いて、6人程度の班に分かれて、3点の作品を見比べ、同じ画家が描いた作品の組み合わせを推理する活動を行いました。天地逆さに見てみて印象が変わるか試す、絵具の塗り方を見る、サインを見比べるなど、積極的に丁寧に見る姿が見られました。組み合わせを考えるツールとして、作品を小さくプリントしたアートカードを使い、班で話し合いました。

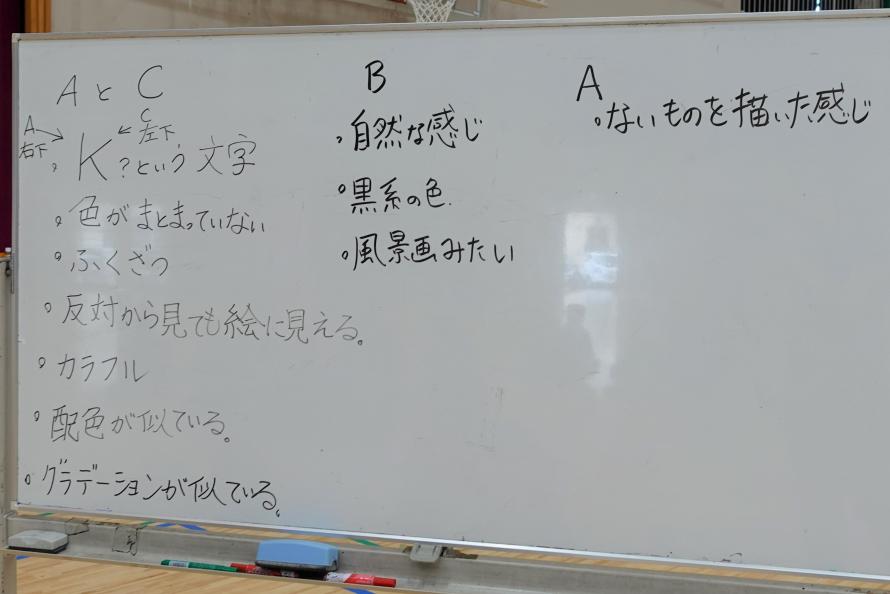

活動のまとめとして、各班が推理した組み合わせと、その理由とする共通点や相違点を、班の代表者が全体に話しました。「配色やグラデーションが似ている」、「絵具の重なり方が似ている」など色彩に注目する声や、「天地逆さに見ても、変わらず絵に見える」、「(目に見え)ないものを描いた」など、描かれた対象に注目した声がありました。サインを見比べて分類していた班もありました。

最後に、3作品の作者が全て同じことを明かし、カンディンスキーの紹介をしました。各班の着眼点と絡め、色彩や描いた対象についてお話しました。授業後に生徒からは、「1つ1つの作品が独特な雰囲気で、全部違う人が描いたと思ったら、全部同じ人が描いていて面白かった」、「同じ人が3つの作品を作っていても、その絵から感じることはそれぞれ違い、面白かった」などの感想が寄せられました。作品の見比べをきっかけに、一人の画家の表現の幅広さを実感し、他の人の感じ方にも触れ、作品をじっくり見る時間になりました。

令和7年度学校アウトリーチのページへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています