ここから本文です。

多賀城跡第101次発掘調査現地説明会の開催について

今年度多賀城跡北西隅の新西久保地区で実施している第101次発掘調査の成果がまとまりましたので、現地説明会を開催します。

当日は、所員が現地で発掘調査の成果を説明しますので、ぜひお越しください。

1.日時

令和7年11月15日(土曜日)(少雨決行)10時30分~12時00分(受付10時開始)

2.会場

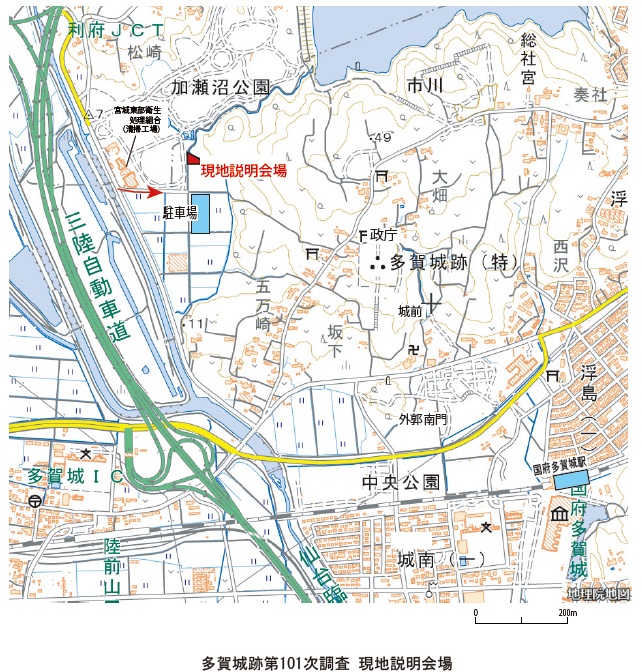

多賀城市市川字新西久保地内多賀城跡第101次発掘調査現場

JR東北本線国府多賀城駅より徒歩25分(下記地図参照)

調査の目的と成果

【目的】

特別史跡多賀城跡は奈良・平安時代の陸奥国府跡です(724年~11世紀前半頃)。宮城県多賀城跡調査研究所では、昭和44年以来、5カ年計画による発掘調査を計画的に実施し、実態の解明を進めています。今年度は第12次5カ年計画の2年目にあたり、多賀城の威容を示し、防御においても重要であった外周りを囲む区画施設の解明を目的として、新西久保地区で外郭西辺の調査を実施しています。

【成果】

低地部の西辺区画施設が材木塀・大溝であることを確認しました。

・材木塀と大溝を南北約10m発見しました。材木塀は過去の成果と合わせて約250m以上延びることが分かりました。ほぼ同位置で2回作り直されており、これまでの調査成果から、いずれも平安時代のものと考えられます。

・材木塀の材は直径約30cmの丸太材などで、40本以上認められ、最も残りの良いものは地中に約70cm残存しています。

・大溝は材木塀と並行し、幅約3m、深さ約1.2mあります。

・このほか、区画施設をつくるために、低湿地に大規模な盛土をして地盤を安定させたり、石や木杭で大溝の護岸を行ったり、丘陵部に向けてより高く土を盛るために材木による土留めを行うなど、様々な工夫がみられます。

調査区の様子(南から)調査区中央付近で、南北方向にのびる平安時代(約1,100~1,200年前)の材木塀や大溝を発見しました。

調査区の様子(南から)調査区中央付近で、南北方向にのびる平安時代(約1,100~1,200年前)の材木塀や大溝を発見しました。

多賀城西辺の材木塀(南東から)材木塀は、地面を溝上に掘り、その中に材木を一列に立て並べて、土を埋め戻したものです。地下部分の材木がよく残っています。

3.その他

・発掘調査現場は低地で、足場が悪い状態ですので、長靴等の汚れても構わない靴でご来場ください。

・連絡先TEL022-368-0102担当村上・廣谷

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています