ここから本文です。

講演会/講座|平成26年度まちなか美術講座

まちなか美術講座(全6回) 一番町で、美術を身近に感じる。

主催:

宮城県美術館×東北工業大学一番町ロビー

日時:

2014年4月26日(土曜日)/6月7日(土曜日)

8月9日(土曜日)/10月4日(土曜日)/12月6日(土曜日)

2015年2月7日(土曜日)

いずれも午後1時―2時30分

講師:

宮城県美術館学芸員

会場:

東北工業大学一番町ロビー4階ホール

980-0811 仙台市青葉区一番町1-3-1(ニッセイ仙台ビル)

Tel:022-723-0538 Fax:022-263-8606

定員:

60名

料金:

無料

お申込み:

不要

第36回:4月26日(土曜日) 午後1時―2時30分

「竹久夢二の大正時代」 講師:宮坂敦子

宮城県美術館では、これまで収集してきた所蔵作品によるテーマ展示「竹久夢二と大正期の美術工芸」を開催いたします。この講座では、天江・島田コレクションの夢二の作品を中心にご覧いただきながら、大正ロマンを代表する画家・夢二の多彩な仕事と、分野を越えて交流のあった夢二周辺の大正時代の美術についてご紹介します。

宮城県美術館では、これまで収集してきた所蔵作品によるテーマ展示「竹久夢二と大正期の美術工芸」を開催いたします。この講座では、天江・島田コレクションの夢二の作品を中心にご覧いただきながら、大正ロマンを代表する画家・夢二の多彩な仕事と、分野を越えて交流のあった夢二周辺の大正時代の美術についてご紹介します。

竹久夢二《ギヤマン問屋の夏》

1914年天江・島田コレクション

関連展覧会:竹久夢二と大正期の美術工芸(4月18日-5月18日)

第37回:6月7日(土曜日) 午後1時―2時30分

「漫画」「マンガ」「萬画」そして「MANGA」へ 講師:菅野仁美

5月31日より、特別展「手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから」を開催します。マンガの多様な表記は、戦後の子どもたちの数少ない娯楽から、今日大人をも巻き込んだ読み物に至るまでの、マンガ発展史と呼応して登場してきたものです。マンガという一つの文化領域を構築して行く過程を、その貢献者として“マンガの神様”と称される手塚治虫と“マンガの王様”と称される石ノ森章太郎の展覧会出品資料にも触れながらたどります。

5月31日より、特別展「手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから」を開催します。マンガの多様な表記は、戦後の子どもたちの数少ない娯楽から、今日大人をも巻き込んだ読み物に至るまでの、マンガ発展史と呼応して登場してきたものです。マンガという一つの文化領域を構築して行く過程を、その貢献者として“マンガの神様”と称される手塚治虫と“マンガの王様”と称される石ノ森章太郎の展覧会出品資料にも触れながらたどります。

©手塚プロダクション ©石森プロ

関連展覧会:手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから(5月31日-7月27日)

第38回:8月9日(土曜日) 午後1時―2時30分

ゴッホの「アルル」と「ひまわり」 講師:和田浩一

宮城県美術館では、「ゴッホの《ひまわり》展」を開催しています。この展覧会は、東日本大震災の復興支援として、館外へ貸し出されることがほとんどない、東京の損保ジャパン東郷青児美術館所蔵のゴッホの《ひまわり》を、宮城県美術館において特別公開するものです。この展覧会にちなんで、ゴッホが明るい陽光を求めてパリから移り住んだ「アルル」という場所や、そこで描かれた作品「ひまわり」について概観します。

宮城県美術館では、「ゴッホの《ひまわり》展」を開催しています。この展覧会は、東日本大震災の復興支援として、館外へ貸し出されることがほとんどない、東京の損保ジャパン東郷青児美術館所蔵のゴッホの《ひまわり》を、宮城県美術館において特別公開するものです。この展覧会にちなんで、ゴッホが明るい陽光を求めてパリから移り住んだ「アルル」という場所や、そこで描かれた作品「ひまわり」について概観します。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

1888年 損保ジャパン東郷青児美術館

関連展覧会:東日本大震災復興支援 特別公開 ゴッホの《ひまわり》展(7月15日-8月31日)

第39回:10月4日(土曜日) 午後1時―2時30分

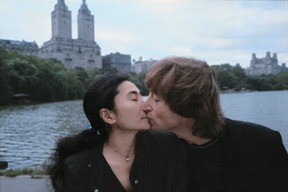

「篠山紀信と写真力」 講師:加野恵子

篠山紀信(1940年生)は、1950年代後半から今日まで、写真界の第一線を走り続けています。鋭い嗅覚で「いま」を撮り続ける篠山。その膨大な写真の中から選んだポートレートの代表作を圧倒的なスケールで展示した、彼の国内初となる美術館での大規模な個展が話題となっています。この展覧会が宮城県美術館で開催されるのを機に、出品作等をとおして、写真の力を考えてみたいと思います。

篠山紀信(1940年生)は、1950年代後半から今日まで、写真界の第一線を走り続けています。鋭い嗅覚で「いま」を撮り続ける篠山。その膨大な写真の中から選んだポートレートの代表作を圧倒的なスケールで展示した、彼の国内初となる美術館での大規模な個展が話題となっています。この展覧会が宮城県美術館で開催されるのを機に、出品作等をとおして、写真の力を考えてみたいと思います。

篠山紀信《ジョン・レノン オノ・ヨーコ》

1980年

関連展覧会:篠山紀信展 写真力 (8月6日-10月19日)

第40回:12月6日(土曜日) 午後1時―2時30分

「ミレー芸術の広がり モチーフ・技法・名声」 講師:小檜山祐幹

「農民の画家」というイメージが定着しているジャン・フランソワ・ミレー。しかし初期から晩年までの作品を見渡せば、その描く対象には意外な広がりがあることがわかります。また油彩画の他にも、特にパステル画と銅版画には19世紀でも随一の質を備えた作品があります。こうした制作の幅広さは、彼の画家としての評価の形成にも密接に関係しました。ミレーという画家の全体像について、「広がり」をキーワードにお話しします。

「農民の画家」というイメージが定着しているジャン・フランソワ・ミレー。しかし初期から晩年までの作品を見渡せば、その描く対象には意外な広がりがあることがわかります。また油彩画の他にも、特にパステル画と銅版画には19世紀でも随一の質を備えた作品があります。こうした制作の幅広さは、彼の画家としての評価の形成にも密接に関係しました。ミレーという画家の全体像について、「広がり」をキーワードにお話しします。

ジャン・フランソワ・ミレー

《ポーリーヌ・V・オノの肖像》

1841-42年頃 山梨県立美術館

関連展覧会:生誕100年 ミレー展 愛しきものたちへのまなざし(11月1日-12月14日)

第41回:2月7日(土曜日) 午後1時―2時30分

「美術評論家 針生一郎が見た戦後美術」 講師:三上満良

仙台出身の評論家針生一郎(1925-2010)は、文芸評論から出発しましたが、1950年代に画家の岡本太郎らと交友するようになり、美術批評を書き始めます。同時期にデビューした中原佑介、東野芳明とともに“御三家”と呼ばれ、戦後の革新的な美術表現を牽引する役割を果たしました。“行動する評論家”として、さまざまな文化運動に関わった針生一郎の足跡をたどる展覧会「針生一郎と戦後美術」の見どころを紹介します。

仙台出身の評論家針生一郎(1925-2010)は、文芸評論から出発しましたが、1950年代に画家の岡本太郎らと交友するようになり、美術批評を書き始めます。同時期にデビューした中原佑介、東野芳明とともに“御三家”と呼ばれ、戦後の革新的な美術表現を牽引する役割を果たしました。“行動する評論家”として、さまざまな文化運動に関わった針生一郎の足跡をたどる展覧会「針生一郎と戦後美術」の見どころを紹介します。

岡本太郎《夜》

1947年 川崎市岡本太郎美術館

関連展覧会:わが愛憎の画家たち―針生一郎と戦後美術(1月31日-3月22日)

過去の「まちなか美術講座」

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています