ここから本文です。

田んぼの学校2025 北上小学校

北上地区保全会は多面的機能支払交付金を活用して、石巻市北上地区の農村環境保全活動に取り組んでおり、活動の一環として、北上小学校と連携した啓発活動を展開しています。

目次

令和7年5月22日 田植え体験

5月22日、石巻市立北上小学校の3・4年生13名が、北上地区保全会(多面的機能支払交付金活動組織)の主催による田植え体験を行いました。この日植えたのは、もち米の品種「みやこがねもち」です。地域の方々とふれあいながら、子どもたちは貴重な体験を楽しみました。

4年生は昨年度に続き2回目の田植え体験で3年生に比べて慣れた様子で田んぼに入っていく姿が印象的でした。

はじめには、地元協力の門間氏から稲の成長過程について説明を受けました。

(稲の成長過程について説明を受ける児童たち)

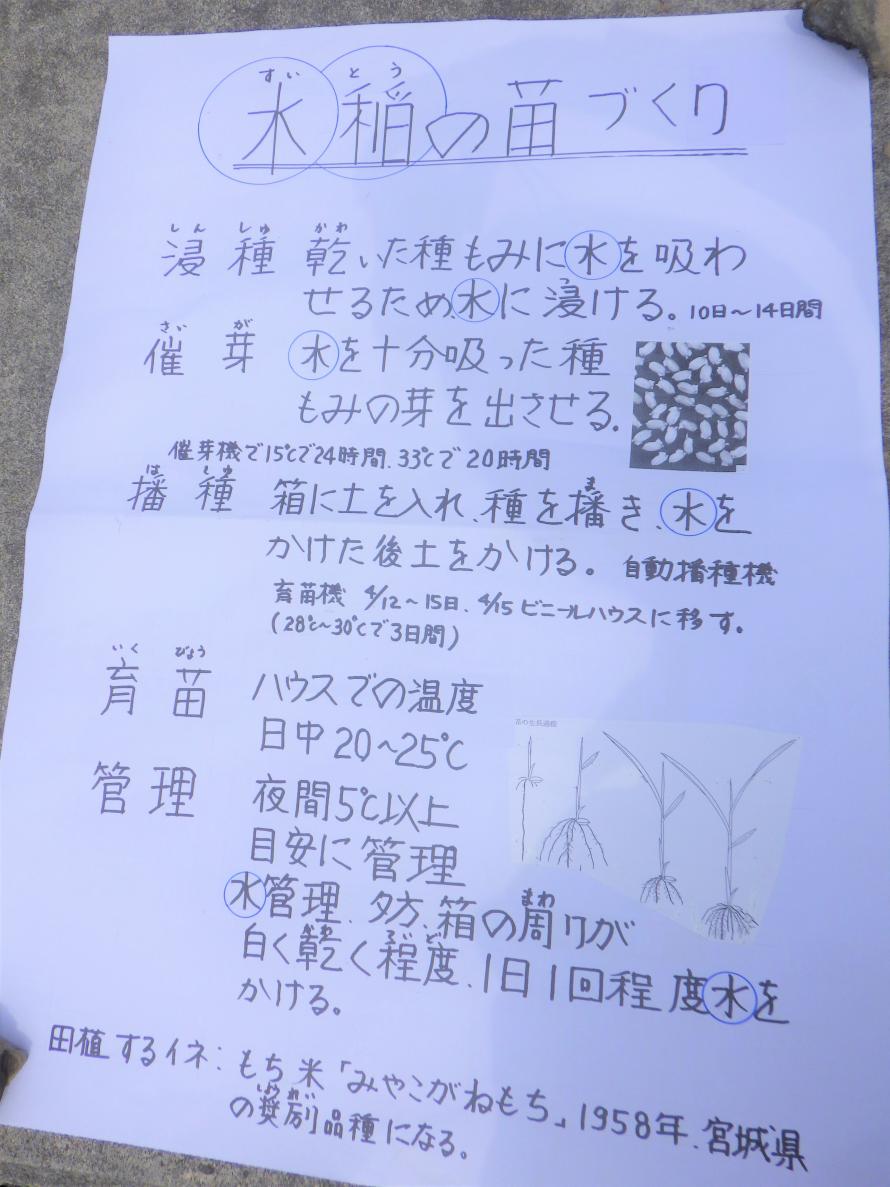

田植えを迎えるまでには以下の過程があります。

- 浸種(しんしゅ) 種籾を水に浸けること

- 催芽(さいが) 種籾が発芽すること

- 播種(はしゅ) 催芽した種籾を土の入れた育苗箱に蒔くこと

- 育苗(いくびょう) ハウスの中などで苗を育てること

この育苗によって成長した苗を植えることが「田植え」と呼ばれます。

(説明資料)

稲の成長過程について説明を受けた後は、

いよいよ田植え体験です。門間氏から手植えの方法を教わった児童たちは、1回に5本ほどの苗を手に取り、横30センチ、縦20センチの間隔をあけながら植えていきました。

昨年度、田植え体験を行った4年生の児童たちは慣れた様子で次々と田植えを進めていき、初めて田植え体験を行う3年生の児童をサポートしていました。田植え後、児童からは「気持ちよかった」「楽しかったもっと田植えをしたい」と感想を話す児童の姿が見られ、とても満足している様子でした。

(田んぼに入っていく児童)

(説明を受けながら田植えをする様子)

田植え後には、児童から稲作について多くの質問がありました。

「なぜ種の状態で田んぼへ播かないの?」という質問には「現在は、乾いた状態の田んぼへ種もみを直接播く手法もある。今までは、除草の技術が確立されていなかったため、苗の状態で植えていた」、「1つの田んぼにいくつ苗を植えることができるの?」には「1haの田んぼだと苗箱約160箱分を植えることができる」といった回答があり、児童たちは、今回の田植え体験を通じて稲作への興味、関心が高まっていたようでした。

(稲作について質問する児童)

北上小学校では、農業水利施設の見学会や稲の収穫体験など今後も農業について理解を深める活動が行われる予定です。

令和7年7月1日 施設見学会

令和7年7月1日、石巻地区管理体制整備推進協議会の主催のもと、北上小学校3・4年生15名を対象に施設見学会が開催されました。

施設見学会では、バスで移動しながら、水が北上地区の田んぼに届くまでの経路をたどり、北上川沿岸土地改良区から各施設の説明がありました。

北上大堰

北上小学校近くの川は塩分濃度が高く、農業用水や生活用水としては使用できないため、北上大堰から水が引かれていることが説明されました。北上大堰は全長335.4メートルに及び、国土交通省の北上川下流河川事務所によって管理されています。

(北上大堰を見学する児童)

中島分水工

北上大堰から流れてきた水が、この施設で「北回り」の中島用水路と牧野巣揚水機場まで流れる「南回り」の皿貝用水路の二つに分かれ、より広い地域へと届けられます。

(中島分水工)

牧野巣揚水機場

平成15年度に完成したこの施設は、ポンプが3台設置されています。水はここで50メートルの高さまで汲み上げられ、より遠くの地域へ送水されます。配水槽へ水を汲み上げる際には、3台のポンプのうち1台が使用されることが紹介されました。

(牧野巣揚水機場を見学する児童)

牧野巣配水槽

この配水槽は、大きさ40メートル×40メートル×4メートルで、水が注入・送水・排水されるための斜管路が3本あります。遠方の田んぼに水を供給するため、山の上に配置されていることが説明されました。

(牧野巣配水槽を見学する児童)

牧野巣排水機場

昭和62年度に完成したこの施設には、ポンプが2台備えられていることが紹介されました。

(牧野巣排水機場を見学する児童)

皿貝川水管橋

全長142.3メートルの水管橋を通り、ついに稲作体験を行っている田んぼへと水が届くことが説明されました。

見学の最後には、田んぼの給水栓から田んぼへ水を入れることを説明し、5月に児童が植えた稲の成長を確認しました。

(稲の生育を確認する児童)

児童たちは、熱心に施設の説明に耳を傾け、普段目にすることのない大規模な水利施設の役割や、田んぼに水が届くまでの複雑な仕組みについて、楽しみながらも真剣なまなざしで学びを深めていました。

北上小学校では、今後も生き物調査や稲刈り体験など、農業に関する学びを深める活動が継続して行われる予定です。

令和7年7月2日 生き物調査

7月2日、北上地区保全会(多面的機能支払活動組織)の啓発・普及活動の一環として北上小学校2年生8名が、環境配慮水路で生き物調査を行いました。

はじめに、講師の向井氏と三塚氏より生き物調査の方法について説明があり、児童は網と虫カゴを手に取り生き物調査を開始しました。

(左:向井氏より生き物調査の説明、右:三塚氏より仕掛けの説明)

最初は、生き物を採取するのに苦戦していましたが、講師や保全会からアドバイスを受け多くの生き物を採取してくれました。

(生き物調査の様子)

採取した後には、向井氏より生き物の見分け方について説明がありました。

採取した生き物を透明のケースに入れ、カエルとドジョウの判別を行いました。当日は、トウキョウダルマガエル、ニホンアカガエル、ニホンアマガエル、カラドジョウ、ドジョウを採取できたことを確認しました。

(左:カエルの判別の様子、右:ドジョウの判別の様子)

生き物の判別を行った後には、向井氏より稲の成長過程について説明があり、トンボの習性についても説明していただきました。

(稲の成長について説明を受ける児童)

今回、生き物調査を行った2年生は、来年度、田植え体験を行う予定となっており、地域の農業について理解を深める活動が今後も続きます。

(集合写真)

令和7年9月22日 稲刈り体験

9月22日、石巻市立北上小学校の3・4年生の児童14名が5月に植えた、もち米「みやこがねもち」の稲刈り体験を行いました。今年は、記録的な少雨が続き稲の生育状況が懸念されていましたが、土地改良区、農業者の対応により、無事収穫を迎えることができました。

はじめ、地元協力の門間氏より稲の生育と水管理の手法について説明がありました。8月上旬の出穂期は、多くの水が必要な時期となりますが、今年は少雨により、河川の水位が低下し用水の供給が困難となったため、北上大堰へ水中ポンプを設置し、水田へ給水したことが説明され、児童たちは、田植えから稲刈りまでの水管理の大変さを学びました。

(説明を受ける児童)

稲刈り体験の前には、5月に1~5株で植えた稲の生育の違いを確認しました。結果、茎数は4~5株で植えた場合に20本と一番多く、穂1本当たりの粒数は2株で植えた場合の121粒が一番多い結果となりました。

(生育を確認する児童)

そして、いよいよ稲刈り体験です。児童が手植えをした稲を手鎌で刈っていきます。昨年度体験した4年生は手際よく稲を刈っていき、3年生は保全会や地元協力の門間氏に教わりながら懸命に稲を刈っていきました。

(稲を刈る児童)

稲刈りの後は、児童から稲刈りについて質問がありました。

「なぜ稲を刈るときは穂だけでなく、根本から刈るの?」といった質問には、門間氏より「稲わらを肥料や飼料等に活用するため」といった回答がありました。

田植えや稲刈り等により、お米ができるまでの過程を実際に体験することができ、地元農業をより身近に感じることができた一年となりました。石巻市立北上小学校では、今後、収穫した「みやこがねもち」を使った餅つき体験が行われる予定です。

(集合写真)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています