ここから本文です。

「平成25年度 高橋勉・公開制作「ブロンズの花器をつくる―石膏蠟型鋳造のプロセス―」 制作プロセス画像アルバム

公開制作 高橋 勉 「ブロンズの花器をつくる―石膏蠟型鋳造のプロセス」

2013年12月7日-2014年2月16日(日曜日)

制作プロセス画像アルバム

公開制作の進行を画像で随時紹介します。

公開制作全般の情報にもどる

- 1日目:挽き型用木型製作 1

- 2日目:挽き型用木型製作 2

- 3日目:鋳型(中子)製作 1

- 4日目:鋳型(中子)製作 2

- 5日目:蠟原型制作 1

- 6日目:蠟原型制作 2

- 7日目:鋳型(外型)製作 1

- 8日目:鋳型(外型)製作 2

- 9日目:鋳型焼成

- 10日目:ブロンズ熔解、鋳込み

- 11・12日目:仕上げ 1

- 13・14日目:仕上げ 2

- 15日目:着色

制作プロセス画像アルバム

1日目 花瓶:挽き型用木型制作 2013年12月7日(土曜日)

花瓶の制作:挽き型用木型、鳥目箱

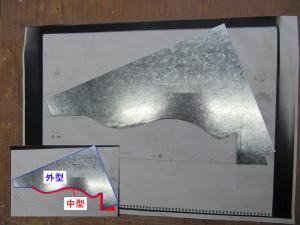

1.木型のスケッチを金属板に写し、切り取る。

2.木型(外型、中型)の輪郭の形を整え、花器の厚みが一定になるようにする。

3.鳥目箱をつくり、木型を取り付ける。

語句説明

※「木型」

花器(完成形)の中心軸の半分の形を金属板などに写したものをさす。完成形の外側の輪郭を<外型の木型>と呼び、厚み(約3mm)を差し引いた内側の輪郭を<中型の木型>と呼ぶ。最終的に、この厚みの部分が<金属の厚さ>となる。

※「鳥目箱」

木でつくった箱に、木型を回転させる棒をとりつけたものをさす。回転棒の先端のストッパーが鳥の目のようにまるくみえることから、「鳥目箱」と呼ぶ

2日目 水盤:挽き型用木型制作 2013年12月8日(日曜日)

水盤の制作:挽き型用木型、外型づくりの補助枠

1.木材を加工し、外型づくりの補助枠をつくる。

2.木型のスケッチを金属板に写し、切り取る。

3.完成形のスケッチと合わせ、木型の輪郭の形を整える。

3日目 花瓶:鋳型(中子)の制作 2013年12月14日(土曜日)

花瓶の制作:鋳型(中子)

1.鋳型の材料となる石膏を準備する。鋳造用石膏、シャモット、古砂を混ぜた後、水を加えて練る。

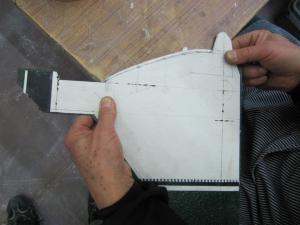

2.鳥目箱の回転棒に しゅろ縄 を巻き、それに石膏を少しずつ付けて、鋳型(中子)をつくっていく。

3.鳥目箱の軸を回転させ、木型に合わせ鋳型(中子)を整えていく。

4日目 水盤:鋳型(下型)の制作 2013年12月15日(日曜日)

水盤の制作:鋳型(下型)

1.「外型づくりの補助枠」の中に木材を散りばめ、粘土で表面を覆っていく。

2.木型を回転させて、石膏を流し込むための粘土の捨て型をつくる。

3.粘土の型に、石膏を流し込みながら木型を回転させ、鋳型(下型)の外部分をつくる。

5日目 花瓶:蠟原型の制作 2013年1月25日(土曜日)

花瓶の制作:蠟原型

1.蜜蝋、松脂、パラフィンを熱で溶かし、板状に延ばす。

2. 鋳型(中子)に板状の蠟を貼っていく。最後に鳥目箱で表面を整える。

6日目 水盤:蠟原型 2014年1月26日(日曜日)

水盤の制作:蠟原型

蝋型のへりに蠟をたらし、板状の蠟を切り取って貼り付けていく。

仕上げにやわらかい蠟をたらして木型をひく。

水盤の制作・中止について

蠟原型の挽きあげ段階で失敗。原因として、挽き蠟の絡みは大きかったこと(季節に合わせて蠟の配合したはずだが、予想以上に気温が低かった)、蠟による挽き型技法には合わない(蠟が下部に溜まってしまう)形状と大きさであったことが推測される。機会を見て別技法での製作を模索してみたい。

7日目 花瓶:鋳型(外型) 2014年2月1日(土曜日)

花瓶の制作:鋳型(外型)

作品に、蠟で棒状につくった湯道、ロート状につくった湯口を取り付ける。

※「湯道」とは熔解した金属が流れる道をさし、「湯口」とは熔解した金属の注ぎ口をさす。

8日目 花瓶:鋳型(外型) 2014年2月2日(日曜日)

花瓶の製作:鋳型(外型)

1.湯口をつけた作品を金属板で囲み、石膏(古砂、シャモットを含む)を流し込み、鋳型(外型)をつくる。

2.鋳型の中心の回転棒を取り外す。

3.鋳型に金網を巻き付け、石膏でさらに固める。

9日目 花瓶:鋳型焼成 2014年2月22日(土曜日)

花瓶の製作:鋳型焼成

1.レンガやブロックを使って、ブロンズを熔解するための炉(熔解炉)をつくる。

2.焼き窯で鋳型を焼き、脱蠟(鋳型から蠟を抜くこと)する。

3.脱蠟のための穴を粘土でふさぎ、鋳型を電気炉に入れて焼成する。

10日目 ブロンズ熔解、鋳込み 2014年2月23日(日曜日)

花瓶の製作:ブロンズ熔解、鋳込み

1.熔解炉に「るつぼ」を設置し、その中に地金(ブロンズ)を入れて熔かす。

2.熔解したブロンズを鋳型に注ぎ込む。

11・12日目 花瓶:仕上げ 2014年3月1日・2日(土・日)

花瓶の製作:仕上げ

1.鋳型を割り、ブロンズ作品を取り出す。

2.湯口や湯道を、金のこで切り取る。

3.湯口や湯道の切り口をグラインダーで削ったり、やすりで磨いたりして表面を整える。

13・14日目 花瓶:仕上げ 2014年3月8日・9日(土・日)

花瓶の製作:仕上げ

1.鋳型を割り、ブロンズ作品を取り出す。

2.表面にやすりをかけてから、キサゲを使って仕上げる。

3.着色の下地(「糠味噌焼」仕上げ)の材料を、硫黄、硫酸銅、食塩、糖を混ぜ合わせてつくる。

15日目 花瓶:着色 2014年3月15日(土曜日)

花瓶の製作:着色

1.糠味噌を作品の表面に付着させ、炭火で焼いて鋳肌を荒らし下地をつくる。

2.「糠味噌焼」後は、細かな耐水ペーパーで磨き、クレンザーや細かな砂で胴摺(どうずり)と称し、鋳肌面を研磨する。

3.七輪で暖めながら、脱脂綿に染みこませた「たんぱん(硫酸銅+酢酸)」を付着させ、酸化皮膜をつくり着色の下地をつくる。次に、藁(わら)刷毛に鉄醤液(サビ)をつけて作品の表面を掃いたり、水で掃くなどの作業を繰り返し行い、色合いを作り出していく。

作品展示 3月22日(土曜日)~4月13日(日曜日) 創作室ギャラリー

創作室ギャラリーにて、完成作品並びにプロセスのパネル展示をしています。

「刻(とき) の堆積」 高橋 勉

ほかの記録画像アルバムを見る

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています