ここから本文です。

最近の畜産学部

令和7年度の畜産学部

6月

1学年は、6月2日から6日までの5日間と23日から27日の5日間の2回、岩出山教場での専攻学習がありました。

専攻学習では、畜産関係団体での視察研修や牧場実習、和牛の審査実習などを行いました。

1学年和牛の審査

6月2日、和牛の審査方法について勉強しました。

牛体の部位や測定方法について学んだあと、2頭の牛を用いて実際に比較を行いました。

1学年畜産関係団体視察研修

6月3日、仙台中央食肉卸売市場株式会社さん、あさひなオーガニックプラントさんに視察研修に伺いました。

仙台中央食肉卸売市場(株)さんでは、会社の取り組みについてお話を伺うとともに、枝肉のセリを見学させていただきました。

セリを見学するのは初めての学生がほとんどでしたが、メモを取りながら熱心に見学していました。

あさひなオーガニックプラントさんでは、堆肥の生産現場を見学させていただき、家畜ふん尿の処理や利用促進の取り組みについて伺いました。

今後畜産に携わっていくうえで非常に重要なふん尿の処理について、重要なポイントを勉強しました。

1学年岩出山牧場実習

6月24日、今年度2度目となる岩出山牧場実習を行いました。

実習では、牛房の掃除や牛の放牧、去勢の見学などを通じて牛の飼養管理について学びました。

|

牛の移動 |

ミルクづくり |

1学年ロープワーク

牛を扱うにあたって必要不可欠なロープワークについて勉強しました。

学生が初めて学ぶ結び方もありましたが、お互いに教えあいながら積極的に学んでいました。

|

ロープワーク |

5月

5月には、2学年は5月8日と9日の2日間、蔵王町の一般財団法人蔵王酪農センターで畜産物加工実習を行いました。

1学年は5月19日から23日までの5日間、初めての専攻学習があり、岩出山教場で実習・講義を行いました。

1学年岩出山牧場実習

5月22日、宮城県岩出山牧場において初めての外部実習がありました。当日は朝から岩出山牧場を訪問し、牧場の一日の作業を経験しました。

2学年畜産物加工実習((一財)蔵王酪農センター)

初日は乳製品加工としてマスカルポーネチーズとバター作り、2日目は食肉加工としてソーセージ作りに挑戦しました。

食肉加工に初めて取り組む学生もいましたが、学生同士協力しながら真剣に取り組んでいました。

また、畜産クラスター事業を活用して建設された搾乳牛舎も見学しました。県内では珍しいコンポストバーン、自動搾乳ロボットや餌寄せロボットなどの最新機器を使った取り組みなど、学生たちは興味深く見学していました。

乳製品加工(マスカルポーネチーズ)

食肉加工(ソーセージ)

乳製品加工(マスカルポーネチーズ)

2学年飼料生産

2学年専攻科目「飼料生産2」において、飼料用トウモロコシの播種作業を行いました。

畜産試験場で行う品種比較試験のほ場のため、手作業で播種を行いました。

初めての作業に苦戦する学生もいましたが、声をかけあいながら取り組んでいました。

|

皆で力を合わせて作業していきます |

初めての播種作業 |

4月

令和7年度入校式が4月7日に開催されました。

畜産学部は新入生7名を迎え、1、2学年合わせて12名となりました。

当学部は、1学年時は1年の大半を本部名取教場(名取市)で学び、2学年時は約50km離れた宮城県畜産試験場に隣接した岩出山教場(大崎市)において、飼養管理技術、経営管理についての専門的な知識・技術を習得することを目指し学習しています。

通常、朝8時から10時まで5つのグループ(乳牛舎、種雄牛舎、試験牛舎、バイテク牛舎、養豚舎)に分かれて、飼料給与や堆肥出しなど飼養管理の実習を行い、その後は草地飼料や専攻別の実習、講義等を受けています。

1学年は年7週間岩出山教場に来場し、実習を通じて畜産の基礎について学びます。2学年は、キャリア形成プログラムとして卒業プロジェクト研究に多くの時間を費やしています。プロジェクト課題研究では畜産試験場の先生方や学部職員から調査内容や調査手法などについてアドバイスを受けながら個々の課題に取り組んでいきます。課題によっては自宅の経営の材料を利用し試験・調査したり、生産や販売に関するデータなどを活用するものもあります。

2年生飼養管理実習

畜産学部は朝の家畜の飼養管理実習から1日が始まります。畜舎の清掃や家畜の健康観察から給餌、手入れ等の一般的な飼養管理について学んでいます。

草地実習では、実際に牧草等に触れ、飼料作物の種類や栽培方法や収穫方法などを学んでいます。

|

乳牛へ飼料給与 |

牛房の掃除 |

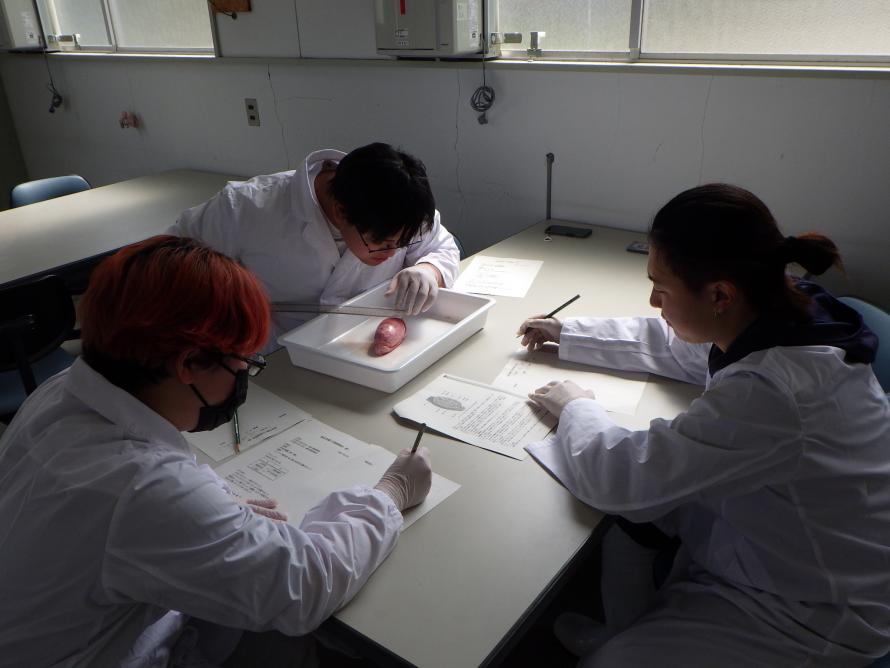

2学年畜産実験(生殖器解剖)

2学年の専攻科目「畜産実験」では、畜産物加工や生殖器解剖等の実習を行います。

4月には、牛の雄生殖器の解剖を行い、生殖器の構造や機能について学びました。

|

実習の様子 |

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています