ここから本文です。

みやぎの協働教育・教育応援団

みやぎの協働教育

「協働教育」とは

- 家庭・地域と学校が協働して実施する教育活動

- 地域と学校をつなぐ仕組みをつくって、両者の良好な関係を広げることにより学校教育と社会教育の一層の充実を図る一つの手法

「協働」とは

- 一歩進んだ連携・協力のカタチ

- 複数の主体者(家庭・地域・学校・行政)が目的(子どもの健全育成に向けて)を共有し、各々の特性・能力を活かしながら、お互いを尊重しつつ、対等な立場で協力し合い一緒に活動すること。

「みやぎの」とは

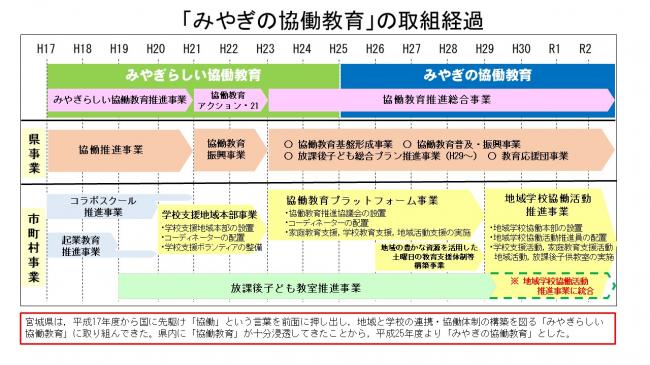

平成17年度から、協働教育推進のきっかけづくりを図るため「みやぎらしい協働教育推進事業」を立ち上げ、「協働教育推進事業」「コラボスクール推進事業」「起業教育推進事業」の3つの内容で事業を展開してきました。その際、宮城県が推進する協働教育の特徴として、「県内各市町村の政策や重点施策などの公の方針のもと、地域と学校をつなぐ仕組み・組織をつくり、家庭・地域と学校の協働の取組を行政がしっかりと支えていくこと」を「みやぎらしい」と定義付けました。さらに、みやぎらしい協働教育推進の一モデルとして、平成20年度から3年間、国の委託事業として「学校支援地域本部事業」に取り組みました(平成22年度14市町)。

これまでは、「学校教育」を社会教育や地域が支援する事業を実施してきました。しかし、子どもの育成は学校教育だけで成り立つものではなく、家庭教育や地域の中での教育も必要とします。よって、これまでの事業の成果・課題から、今後も安定的・継続的に協働教育を推進するために新たな枠組みで事業を実施していく必要性が高まり、平成23年度から「協働教育推進総合事業」を展開しています。事業は、「みやぎらしい協働教育」の趣旨を引継ぎ、そして、「協働教育」が県内全域に普及・定着しつつあることから、「みやぎらしい」を「みやぎの」としました。詳しくはこちらへ

協働教育推進総合事業

東日本大震災により、家庭・地域・学校がともに大きな被害を受け、未だに子どもを育てる環境が損なわれています。そのため、家庭・地域・学校が相互に連携し支え合いながら強い絆で協働し、子どもを育てる仕組みづくりを積極的に推進して家庭・地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもを育てる体制の整備を図る必要があります。また、生涯学習に向けた多様な学びの場やレクリエーションの場を公民館等の社会教育施設や集会所等を活用して推進することにより、学びを通した地域のコミュニティづくりを促進することも必要であります。

宮城県の重点取組である「学びの土台づくり」「志教育」はいずれも地域・家庭の教育力に関わりが大きいと考えます。これらの取組を進めていくためにも、家庭・地域・学校の教育力の調整(コーディネート)を行う仕組みづくりを進め、家庭・地域の教育力を向上させる必要があります。詳しくはこちらへ

事業内容

協働教育基盤形成事業

家庭・地域・学校の連携・協働を推進するための人材を養成する研修会等を拡充し開催します。

協働教育普及・振興事業

協働教育に関する情報収集・発信を行う。また、協働教育推進にあたって功績のあった個人・団体を表彰します。

教育応援団事業

子どもの教育活動を支援する個人や企業等を「みやぎ教育応援団」として認証・登録し「みやぎ教育応援団リスト」を作成して学校等に提供します。

放課後子ども総合プラン推進事業

総合的な放課後対策事業の在り方の検討と放課後子供教室と放課後児童クラブの一体的な推進に取り組みます。

学校・家庭・地域連携協力推進事業(市町村補助事業)

市町村における地域学校協働活動及び地域学校協働本部の組織化を推進します。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 志津川自然の家

- 仙台教育事務所の生涯学習・社会教育

- 宮城県の生涯学習

- 申請書等記入例

- 【志津川自然の家】研修メニューガイド(抜粋)

- 【志津川自然の家】主催事業の様子

- 令和5年度市町村社会教育行政及び社会教育施設(公民館)等に関する調査

- 宮城県図書館の臨時休館のお知らせ

- みやぎの協働教育・教育応援団

- 生涯学習情報

- 宮城県蔵王自然の家 利用の手引きNEW

- 令和4年度市町村社会教育事業実績調査

- 志津川自然の家主催事業一覧

- 「宮城県美術館協議会」の委員候補者を募集します

- 生涯学習情報リンク集

- 市町村教育委員会一覧

- 【北部】 生涯学習・社会教育

- 生涯学習・社会教育関連機関等【北部】

- 宮城県美術館リニューアルの概要について

- みやぎ県民大学のご案内

- みやぎ出前講座(北部保健福祉事務所)

- 【志津川自然の家】出前事業について

- 「セカンドスクール」について

- 宮城県美術館リニューアル改修基本設計の概要について

- 家庭教育,青少年・青年・成人教育

- 【志津川自然の家】施設案内

- 地域づくりを促進する社会教育事業【北部】

- 生涯学習推進

- 社会教育の推進

- 協働教育

- 家庭教育

- 青少年活動

- 文化育成支援

- 生涯スポーツ振興

- 社会教育関係研修

- 生涯学習審議会

- 社会教育委員の会議

- 宮城県社会教育委員連絡協議会

- 宮城県婦人会館指定管理者の募集開始について

- 授乳室のご利用について

- 宮城県美術館リニューアルの進め方について

- 【志津川自然の家】宮城海上保安部マリンレジャー安全活動団体の認証を受けました!

- 宮城県生涯学習WEBサイト

- 生涯学習・社会教育

- 地域活動指導者養成講座

- 【志津川自然の家】利用例-グラウンドゴルフ編-

- 宮城県美術館リニューアル基本方針を策定しました

- 宮城県美術館施設整備事業におけるリニューアル基本方針策定に係る調査業務委託に係る企画提案募集のお知らせ(選定結果の公表)

- 宮城県美術館リニューアル基本構想

- 「宮城県美術館リニューアル基本構想(中間案)」に対する御意見の募集について